「中小企業の賃金改定に関する調査」(日商)の結果について(2025/6/11更新)

日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「中小企業の賃金改定に関する調査」の結果を取りまとめ公表しております。(2025年06月04日公表)

本調査は、昨年度に引き続き、雇用の7割を支える中小企業の賃上げの実態を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されました。

〇調査結果のポイント(※小規模企業:従業員数20人以下の企業)

・ポイント①:2025年度の賃上げ実施状況

【全体】 賃上げを実施 69.6%(▲4.7ポイント)、未定 23.5%(+3.1ポイント)

【小規模企業】 賃上げを実施 57.7%(▲5.6ポイント)、未定 31.9%(+2.9ポイント)

・ポイント②:正社員の賃上げ

【全体】 賃上げ額 11,074円、賃上げ率 4.03%(+0.41ポイント)

【小規模企業】 賃上げ額 9,568円、賃上げ率 3.54%(+0.20ポイント)

【都市部】 賃上げ額 12,857円、賃上げ率 4.37%(+0.48ポイント)

【地 方】 賃上げ額 10,627円、賃上げ率 3.94%(+0.41ポイント)

【地方・小規模】 賃上げ額 9,269円、 賃上げ率 3.55%(+0.34ポイント)

詳細は、以下よりご確認ください。

毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報を公表(2025/6/6更新)

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報を公表しております。

(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報」)

【調査結果の概要】 ※()内は前年同月比を示す。

※ 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。

1 名目賃金(一人平均)

(1) 就業形態計

・現金給与総額〔規模5人以上〕 302,453円(2.3%増)

〔規模30人以上〕 339,229円(2.7%増)

・きまって支給する給与 289,551円(2.2%増)

(2) 一般労働者

・現金給与総額 388,583円(2.6%増)

・所定内給与 342,434円(2.7%増)

(3) パートタイム労働者

・現金給与総額 111,291円(2.2%増)

・所定内給与 107,061円(2.1%増) ・時間当たり給与(所定内給与) 1,362円(3.6%増)

2 実質賃金指数(令和2年平均=100)

〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの

・現金給与総額 83.7(1.8%減)

(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.1%上昇

〇消費者物価指数(総合)で実質化したもの

・現金給与総額 85.2(1.3%減) (参考)消費者物価指数(総合)の前年同月比 3.6%上昇

詳細は、以下よりご確認ください。

毎月勤労統計調査 令和6年度分結果確報を公表(2025/5/23更新)

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年度分結果確報を公表しております。

【調査結果の概要】 ※1 ()内は前年度比を示す。

1 名目賃金(一人平均)

(1) 就業形態計

・現金給与総額〔規模5人以上〕 349,388円(3.0%増)

〔規模30人以上〕 399,638円(3.4%増)

・きまって支給する給与 283,070円(2.1%増)

(2) 一般労働者

・現金給与総額 455,726円(3.5%増)

(3) パートタイム労働者

・現金給与総額 112,637円(3.9%増)

・時間当たり給与(所定内給与) 1,357円(4.3%増)

2 実質賃金指数(令和2年平均=100)

〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの

・現金給与総額 98.7(0.5%減)

(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年度比 3.5%上昇

(出典:厚生労働省ホームページ)

詳細は、以下よりご確認ください。

2025春季生活闘争の第5 回回答集計を公表(連合)(2025/5/11更新)

連合は、5月2日(金)10:00時点で、2025春季生活闘争の第5 回回答集計を行い、結果を報告しております。

(出典:連合ホームページ「2025春季生活闘争 第5 回回答集計結果」)

【概要】

・平均賃金方式で回答を引き出した3,809組合の加重平均(規模計)は16,749円・5.32% (昨年同時期比1,133円増・0.15ポイント増)。

300人未満の中小組合(2,520 組合)は、13,097 円・4.93%(同1,208 円増・0.27 ポイント増)。

いずれ も昨年同時期を上回っている。

・賃上げ分が明確にわかる2,859組合の賃上げ分は11,937円・3.75%(同1,159円増・ 0.18 ポイント増)、うち中小組合(1,701組合)は9,769円・3.61%(同1,308円増・ 0.39 ポイント増)。

賃上げ分が明確にわかる組合の集計を開始した2015闘争以降の最終集計結果と比べ、額・率ともに最も高い。

・有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重平均で、時給68.48円(同2.76円 増)と、昨年同時期を上回った。

時給の引き上げ率(概算)は 5.93%で、一般組合員(平均賃金方式)を上回っている。

詳細は、以下よりご確認ください。

なんでも労働相談ホットラインの2024年年間集計報告を公表(連合)(2025/2/26更新)

連合は、なんでも労働相談ホットラインの2024年年間集計報告を公表しております。

(集計期間:2024年1月1日~12月31日)

■2024年の年間相談件数

合計18,989件(前年比+311件)

電話相談16,272件(前年比+385件)、メール相談1,882件(前年比-171件)、LINEによる相談835件(前年比+97件)

■電話相談の分析

・性別割合では、女性からの相談が5年連続で男性を上回った(男性:45.7%、女性54.0%、その他0.3%)

・年代別割合では、前年に続き40第以上からの相談が7割を超えた(40代:24.5%、50代:30.2%、60代13.6%、70代3.4%)

・業種別割合では、2021年以降、4年連続で同じ業種が同列順位となった(1位:医療・福祉22.1%、2位:サービス業(他に分類されないもの)19.2%、3位:製造業12.6%、4位:卸売・小売業10.2%、5位:運輸業)8.5%

・相談内容別割合大項目では、パワハラ・嫌がらせ・セクハラなどに関する「差別等」の相談が20.9%で、2021年以降4年連続で最も多い相談となっている。

・相談内容別割合を小項目でみると、「パワハラ・嫌がらせ」の相談が19.1%で、2015年以降10年連続で最多となっている。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20240101-20241231.pdf?5855

毎月勤労統計調査 令和6年12月分結果速報および令和6年分結果速報を公表(2025/2/6更新)

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年12月分結果速報および令和6年分結果速報を公表しております。

〇令和6年12月分結果速報

(出典:厚生労働省ホームページ)

【調査結果のポイント】

※1 ()内は前年同月比を示す。

※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。

1 名目賃金(一人平均)

(1) 就業形態計

・現金給与総額〔規模5人以上〕 619,580円(4.8%増)※36ヵ月連続プラス

〔規模30人以上〕 743,195円(5.1%増)※27年11ヵ月ぶりの高い伸び

・きまって支給する給与 285,662円(2.5%増)※38ヵ月連続プラス

・所定内給与 265,303円(2.7%増)※32年1ヵ月ぶりの高い伸び

・特別に支払われた給与 333,918円(6.8%増)

(2) 一般労働者

・現金給与総額 838,606円(4.9%増)※45ヵ月連続プラス

(3) パートタイム労働者

・時間当たり給与(所定内給与) 1,380円(4.9%増)※42ヵ月連続プラス

2 実質賃金指数(令和2年平均=100)

・現金給与総額〔規模5人以上〕 173.0(0.6%増)※2ヵ月連続のプラス

〔規模30人以上〕 181.0(0.9%増)※4ヵ月連続のプラス

(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.2%上昇

(出典:厚生労働省ホームページ)

〇令和6年分結果速報

(出典:厚生労働省ホームページ)

【調査結果のポイント】

※1 ()内は前年比を示す。

※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。

1 名目賃金(一人平均)

(1) 就業形態計

・現金給与総額〔規模5人以上〕 348,182円(2.9%増)※33年ぶりの高い伸び

〔規模30人以上〕 397,949円(3.3%増)※33年ぶりの高い伸び

・きまって支給する給与 281,990円(2.0%増)※30年ぶりの高い伸び

・所定内給与 262,347円(2.1%増)※30年ぶりの高い伸び

・特別に支払われた給与 66,192円(6.9%増)※過去最高の伸び

(2) 一般労働者

・現金給与総額 453,445円(3.2%増)※過去最高の伸び

(3) パートタイム労働者

・時間当たり給与(所定内給与) 1,344円(4.3%増)※過去最高の伸び

2 実質賃金指数(令和2年平均=100)

・現金給与総額〔規模5人以上〕 99.4(0.2%減)※3年連続のマイナス

〔規模30人以上〕 99.0(0.1%増)※2年ぶりのプラス

(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年比3.2%上昇

(出典:厚生労働省ホームページ)

実質賃金が11月、12月と2か月連続でプラスになっていますが、これは賞与の影響によるもので、きまって支給する給与は、マイナスが続いています。食料品の物価上昇が続いているため今後も、厳しい状況が続きそうです。時限措置として消費税を1年間5%くらいに減税して、減税の効果を検証してもよいのではないかと私は思います。物価がこれだけ上昇しているのであれば、消費税の税収も物価の上昇に合わせて増えているはずですし、お金が給付されるわけではないので、減税分は、貯蓄ではなく消費に回る可能性が高いため、消費が増加することにより企業収益が上がり、法人税や所得税が増え、お金が循環することにより経済に活気が出て、デメリットよりメリットの方が大きいのではないかと思うからです。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況を公表(2025/1/18更新)

厚生労働省は、労使交渉の実情を把握するため、民間主要企業の年末一時金妥結状況を毎年、集計しています。

このたび、令和6年の集計結果を公表しております。

(出典:厚生労働省ホームページ)

【集計結果のポイント】

・平均妥結額は891,460円で、昨年と比較して41,915円(4.93%)の増。

・平均要求額は933,804円で、昨年と比較して51,687円(5.86%)の増。

※集計対象

妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業324社。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年「就労条件総合調査」の結果を公表(2024/12/26更新)

厚生労働省は、令和6年「就労条件総合調査」の結果を取りまとめ公表しております。

【調査結果のポイント】

1 年間休日総数(令和5年)

(1) 1企業平均年間休日総数 112.1日(前年調査110.7日)[昭和60年以降過去最多]

(2) 労働者1人平均年間休日総数 116.4日(前年調査115.6日)[昭和60年以降過去最多]

2 年次有給休暇の取得状況(令和5年(又は令和4会計年度))

(1) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 16.9日(前年調査17.6日)

(2) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数 11.0日(同10.9日)

(3) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率 65.3 %(同62.1%)[昭和59年以降過去最高]

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年上半期「雇用動向調査」の結果を公表(2024/12/23更新)

厚生労働省では、令和6年上半期「雇用動向調査」の結果を取りまとめ公表しております。

「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、令和6年の1月から6月までの状況について取りまとめたものです。

【調査結果のポイント】

(1)入職率、離職率及び入職超過率

入職率 9.0%(前年同期と比べて0.7ポイント低下)

離職率 8.4%(前年同期と比べて0.3ポイント低下)

入職超過率 0.6ポイント(入職超過)(前年同期と比べて0.4ポイント縮小)

(2)産業別入職率及び離職率

一般労働者 宿泊業,飲食サービス業:入職率12.9% 離職率10.9%

生活関連サービス業,娯楽業:入職率11.6% 離職率9.2%

パートタイム労働者 宿泊業,飲食サービス業:入職率18.3% 離職率17.9%

教育,学習支援業 入職率:17.0% 離職率15.6%

(3)転職入職者の賃金変動状況

前職の賃金に比べて「増加」した割合40.0%(前年同期と比べて1.4ポイント上昇)

「減少」した割合28.9%(前年同期と比べて4.3ポイント低下)

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年「労働組合基礎調査」の結果を公表(2024/12/20更新)

厚生労働省は、令和6年「労働組合基礎調査」の結果を取りまとめ公表しております。

この調査は、労働組合、労働組合員の産業、企業規模及び加盟上部組合別にみた分布状況など、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的として、全ての産業の労働組合を 対象とし、毎年6月30日現在の状況について実施されています。

<調査結果のポイント>

1 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率

・労働組合数 22,513組合 (前年より276組合(1.2%)減少)

・労働組合員数 991万2千人 (前年より2万5千人(0.3%)減少)

・推定組織率 16.1% (前年(16.3%)より0.2ポイント低下)過去最低

2 パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率

・労働組合員数 146万3千人 (前年より5万3千人(3.8%)増加)過去最高

・全労働組合員数に占める割合は14.9% (前年(14.3%)より0.6ポイント上昇)過去最高

・推定組織率 8.8% (前年(8.4%)より0.4ポイント上昇)過去最高

詳細は、以下よりご確認ください。

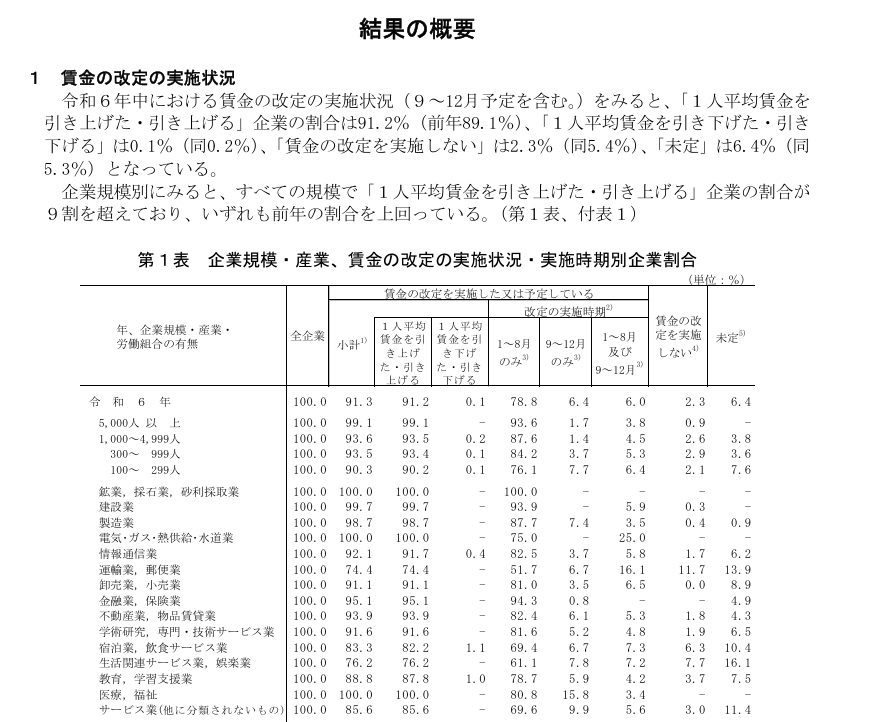

令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表(2024/10/31更新)

厚生労働省は、令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を取りまとめ公表しております。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、7月から8月にかけて調査が行われております。

調査の対象は、常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和6年は3,622社を抽出して調査を行い、1,783社から有効回答を得たものです。

(出典:「賃金引上げ等の実態に関する調査2024年」)

【調査結果のポイント】

1 賃金の改定状況

(1)賃金の改定の実施状況別企業割合

「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合 91.2%(前年89.1%)

(2)1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 11,961円(前年 9,437円)

改定率(予定を含む。) 4.1%(同 3.2%)

※1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当を含まない)の1か月1人当たりの平均額をいう。

2 定期昇給等の実施状況

(1)賃金の改定を実施した又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の状況

定期昇給を「行った・行う」企業割合

管理職 76.8%(前年71.8%)

一般職 83.4%(同 79.5%)

(2)定期昇給制度がある企業におけるベースアップの状況

ベースアップを「行った・行う」企業割合

管理職 47.0%(前年43.4%)

一般職 52.1%(同 49.5%)

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/24/index.html

令和5年「若年者雇用実態調査」の結果を取りまとめ公表(2024/9/27更新)

厚生労働省は、令和5年「若年者雇用実態調査」の結果を取りまとめ公表しております。

「若年者雇用実態調査」は、厚生労働省が、事業所における若年労働者の雇用状況、若年労働者の就業に関する意識など若年者の雇用実態について把握することを目的とし、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000カ所と、そこで働く若年労働者(満15~34歳の労働者)約 23,000人を対象として令和5年10月1日現在の状況について調査を実施したものです(前回は 平成30年に実施)。

【調査結果のポイント】

〔事業所調査〕

1 労働者に占める若年労働者の割合は低下

・全労働者に占める若年労働者の割合 23.7%(前回(平成30年)調査 27.3%)

・正社員に占める若年労働者の割合 25.4%(同 27.7%)

・正社員以外の労働者に占める若年労働者の割合 20.8%(同26.8%)

2 「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合は上昇

・若年正社員定着のための対策: 73.7%(同72.0%)

・正社員以外の若年労働者定着のための対策: 60.1%(同57.1%)

若年労働者の定着のための対策としては、「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」 を実施している事業所割合が上昇

・若年正社員定着のための対策: 52.9%(同37.8%)

・正社員以外の若年労働者定着のための対策: 44.9%(同33.4%)

〔個人調査〕

1 在学していない若年労働者が初めて勤務した会社で現在も働いているかの有無

「勤務している」55.5%、「勤務していない」42.7%

・初めて勤務した会社をやめた理由(3つまでの複数回答)

「労働時間・休日・休暇の 条件がよくなかった」28.5%、「人間関係がよくなかった」26.4%の順

2 今後「転職したいと思っている」若年正社員の割合 31.2%(同27.6%)

・転職しようと思う理由(複数回答)

「賃金の条件がよい会社にかわりたい」59.9%、「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」50.0%の順

詳細は、以下よりご確認ください。

「労働経済動向調査(令和6年8月)の結果を公表(2024/9/26更新)

厚生労働省は、「労働経済動向調査(令和6年8月)の結果を取りまとめ公表しております。

「労働経済動向調査」は、景気の変動が雇用などに及ぼしている影響や今後の見通しについて調査し、労働経済の変化や問題等を把握することを目的に、四半期ごとに実施されております。

(調査結果のポイント)

1 正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き多い(令和6年8月1日現在)

○労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」)

・正社員等労働者(調査産業計) +46ポイント

・パートタイム労働者(調査産業計)+29ポイント

2 正社員等労働者数が「増加」とする事業所割合が多い(令和6年7~9月実績見込)

○雇用判断D.I.(「増加」-「減少」)

・調査産業計 正社員等雇用 +8ポイント、パートタイム雇用 +3ポイント

・産業別

正社員等雇用:「情報通信業」(+15ポイント)、「不動産業,物品賃貸業」(+12ポイント)、「製造業」(+9ポイント)などでプラス

パートタイム雇用:「宿泊業,飲食サービス業」(+16ポイント)、「サービス業(他に分類されないもの)」(+8ポイント)、「卸売業,小売業」(+6ポイント)などでプラス

3 労働者不足の対処方法(令和6年8月1日現在)

現在労働者が不足していて、かつ、過去1年間に何らかの対処をした事業所の割合は71%(前年同期差+5% ポイント)、今後1年間に「対処する予定」の事業所の割合は66%(+1%ポイント)。

・対処方法(複数回答)

過去1年間に対処した事業所:「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」が59%(+3%ポイント)、「在職者の労働条件の改善(賃金)」が 55%(+9%ポイント)。

今後1年間に対処する予定の事業所:「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」が60%(+3%ポイント)、「在職者の労働条件の改善(賃金)」が48%(+9%ポイント)。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和5年度における過労死等の労災補償状況(東京労働局分)を公表(2024/9/23更新)

東京労働局は、令和5年度中に行われた管下18労働基準監督署における過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害事案)に係る労災請求・認定件数を取りまとめ公表しております。

〇概要

① 脳・心臓疾患の請求件数は増加、支給決定件数は減少。

・請求件数は158件であり、前年度に比べ41件(35.0%)増

・支給決定件数は14件であり、前年度に比べ10件(41.7%)減

(出典:東京労働局ホームページ)

② 精神障害事案の請求件数は増加、支給決定件数は減少。

・請求件数は758件であり、前年度に比べ218件(40.4%)増

・支給決定件数は117件であり、前年度に比べ10件(7.9%)減

(出典:東京労働局ホームページ)

その他、業種別、職種別の請求、決定及び支給決定件数も掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001952501.pdf

令和6年の民間主要企業の夏季一時金妥結状況集計結果を公表(2024/9/15更新)

厚生労働省は、令和6年の民間主要企業の夏季一時金妥結状況集計結果を公表しております。

(出典:厚生労働省ホームページ)

〇集計対象

妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業326社。

- 〇集計結果のポイント

- ・平均妥結額は898,754円で、昨年と比較して53,197円(6.29%)の増。

- ・平均要求額は937,922円で、昨年と比較して68,809円(7.9%)の増。

- 詳細は、以下よりご確認ください。

-

-

「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」結果を公表(日商)(2024/9/10更新)

日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」を実施し、その結果を公表しております。

本調査は、中小企業における人手不足の状況と対策、シニア人材、女性、外国人材、障害者の活躍推進について実態を把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されたものです。高齢化の進展に伴い、シニア人材の活躍に関する企業の取組状況について詳しく調査しています。

◆調査結果のポイント

ポイント①:人手不足の状況と対策

人手が「不足している」との回答が6割超(63.0%)。

人手不足企業の6割超(65.5%)が、事業運営への影響について、「非常に深刻」または「深刻」と回答。

ポイント②:シニア人材の活躍推進

・法定下限(60歳)を超える定年の措置を講じている企業が半数超(52.2%)。定年後、義務(65歳まで)を超える継続雇用の措置を講じている企業は6割超(63.2%)。規模が小さい企業ほど、シニア人材に対して年齢に関わらない処遇を行っている企業が多い傾向。

・回答企業の4社に1社(25.5%)が外部シニア人材を既に「受け入れている」と回答。「適当な人材がいれば受け入れたい」(35.2%)と合わせれば、約6割(60.7%)が受入れに前向き。

・外部シニア人材の採用ルートは、「公的職業紹介」(62.7%)が最多。「リファラル採用」として注目される「従業員による紹介」(47.3%)が半数近くに達し、「民間職業紹介」(36.1%)を上回る。

ポイント③:女性の活躍推進・仕事と育児の両立

・女性のキャリアアップ支援について、「必要性を感じている」企業は8割を超える(82.3%)が、半数近く(46.3%)が「十分取り組めていない」と回答。課題として、「育成のための仕組みやノウハウが不足している(研修等)」(48.4%)、「本人が現状以上の活躍を望まない」(45.7%)との回答が5割近く。

・仕事と育児の両立支援について、「必要性を感じている」企業は約8割(80.6%)、「取り組んでいる」企業も半数近く(46.2%)に達するが、3割超(34.4%)が「十分取り組めていない」と回答。課題として、「人手不足のため、子育て中の社員の仕事のカバーが難しい」との回答が4割超(44.9%)となり最多。

詳細は、以下よりご確認ください。

「人手不足とその対応に係る調査―小売・サービス事業所を対象として」結果を公表(JILPT)(2024/9/5更新)

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「人手不足とその対応に係る調査――小売・サービス事業所を対象として」(事業所調査)結果を公表しております。

調査結果のポイントより一部抜粋してご紹介します。

1.事業所の人手不足の状況

・正社員の過不足状況

「不足・計」(「不足している」「やや不足している」 の合計)が57.7%、「適正である」が40.7%、「過剰・計」(「過剰である」「やや過剰である」の合計) が1.6%。

・パート・アルバイトの過不足状況

「不足・計」が56.3%、「適正である」 が39.8%、「過剰・計」が3.9%。

・「不足・計」と回答した事業所を対象に、「不足状況の見通し(不足が「一過性のもの(数年程度で解消する一時的な不足)」か、「構造的なもの(当面解消しない不足)」か)を尋ねたところ、

正社員:「構造的不足」(「構造的な不足である」「どちらかといえば構造的」の合計)の割合が69.3%、「一過性の不足」(「一過性の不足である」「どちらかといえば一過性」の合計)の割合が30.6%。

パート・アルバイト:「構造的不足」の割合 が47.9%、「一過性の不足」の割合が52.0%。

2.事業所の人手不足への対応

・ICT設備投資があった事業所のICT設備投資の効果(①業務効率の向上、②人手不足の解消)

「業務効率の向上」での「効果あり」(「そう思う」「ややそう思う」の合計)の割合は、69.6% 。

「人手不足の解消」での「効果あり」の割合は、35.4%。

・過去1年間の事業所における人材確保・採用に関する取組状況(複数回答)

正社員:「求人募集時の賃金の引上げ」(49.7%)、「採用経路の多様化」(38.6%)、「柔軟な働き方に向けた制度の整備」(31.2%)、「採用対象の募集年齢の拡大」(23.3%)。

パート・アルバイト:「求人募集時の賃金の引上げ」(55.8%)、「柔軟な働き方に向けた制度の整備」(37.8%)、「高年齢者の雇用の実施(65~69歳)」(32.9%)、「正社員登用制度の導入」(32.2%)、「採用経路の多様化」(32.1%)、「採用対象の募集年齢の拡大」(30.7%)。

3.過去1年間の賃上げの状況

・過去1年間の平均的な賃上げ率「3%以上・計」の割合では、正社員【月給】で4割、パート・アル バイト【時給】で5割。

・賃上げ率が高い事業所ほど、とくにパート・アルバイトで入職割合が高くなる傾向。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jil.go.jp/press/documents/20240829.pdf

令和5年「労働争議統計調査」の結果を公表(2024/9/4更新)

厚生労働省は、令和5年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめ公表しております。

この調査は、労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、 争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。

本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。

【調査結果のポイント】※( )内は、令和4年の数値

1 労働争議の種類別の状況

・令和5年の「総争議」の件数:292件(270件)

長期的には減少傾向で推移してきたが、令和元年以降は横這い圏内で推移

・「争議行為を伴う争議」の件数は75件(65件)、「争議行為を伴わない争議」の件数は217件 (205件)

2 労働争議の主要要求事項の状況

・争議の主な要求事項(複数回答。主要要求事項を2つまで集計)

「賃金」に関するもの 157件(139件)で、総争議件数の53.8%と最も多く、次いで「経営・雇用・人事」に関するもの118件(98件)、「組合保障及び労働協約」に関するもの88件(103件)。

3 労働争議の解決状況

・令和5年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は221件(206件)で、総争議件数の75.7%。

そのうち「労使直接交渉による解決」は63件(54件)、「第三者関与による解 決」は70件(68件)。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和5年「雇用動向調査」の結果を公表(2024/8/29更新)

厚生労働省は、令和5年「雇用動向調査」の結果を取りまとめ公表しております。

「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施されており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめられたものです。

【調査結果のポイント】

(1)入職率、離職率及び入職超過率

入職率:16.4%(前年と比べて1.2ポイント上昇)

離職率:15.4%(前年と比べて0.4ポイント上昇)

入職超過率:1.0ポイント(入職超過)(前年と比べて0.8ポイント拡大)

(2)就業形態別入職率及び離職率

・一般労働者

入職率:12.1% 離職率:12.1% (前年と比べて入職率0.3ポイント上昇、離職率0.2ポイント上昇)

・パートタイム労働者

入職率:27.5% 離職率:23.8% (前年と比べて入職率3.3ポイント上昇、離職率0.7ポイント上昇)

(3)産業別入職率及び離職率

・一般労働者

サービス業(他に分類されないもの):入職率:19.9% 離職率:19.3%

宿泊業,飲食サービス業 :入職率:19.8% 離職率:18.2%

・パートタイム労働者

生活関連サービス業,娯楽業:入職率:49.2% 離職率:36.9%

宿泊業,飲食サービス業 :入職率:40.5% 離職率:31.9%

(4)転職入職者の賃金変動状況

前職の賃金に比べて

「増加」した割合37.2%(前年と比べて2.3ポイント上昇)

「減少」した割合32.4%(前年と比べて1.5ポイント低下)

詳細は、以下よりご確認ください。

「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の結果(速報値)を公表(2024/8/5更新)

厚生労働省は、厚生労働省委託事業「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」において実施した「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の結果(速報値)を公表しました。

【調査サマリー】(一部抜粋)

・若年層の育休制度の認知度は「知っている」が92.4%、「取得意向」が87.7%。

また、配偶者に育休を取得してほしい意向も88.6%。

さらに、育休を取得するに当たって希望する期間は、男性の約3割が「半年以上」を希望し、1年以上を希望する男性も16.0%。

・就職活動においてどのような企業を選定するかにおいても、69.7%が「育休取得実績」を重視していると回答。

さらに、「男性の育休取得実績がない企業」に対しては、61.0%が「就職したくない」と回答し、就職活動において「男性の育休取得実績」を重視していることが伺えます。

・就職活動にあたって、「企業からどのような結婚や出産に関わる情報があると就職したい気持ちが高まるか」という問いに対して、「男性の育休取得率」と回答した割合が3割超と最も高くなりました。

・結婚、子育てのハードルは、男女ともに「お金の問題」が最も高く、次いで自分や結婚相手の「働き方の問題」と回答していましたが、2位以降の回答に男女差が現れており、男性は4番目に「自分の働き方」を挙げている一方で、女性は2番目に「相手の働き方」を挙げていることから、男性が自身の働き方を考える以上に女性は相手の働き方が結婚、子育てを考える上での鍵だと考えていることがうかがえる結果となりました。

詳細は、以下よりご確認ください。

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表(2024/8/4更新)

厚生労働省は、令和5年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめ、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表しております。

(出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)【別紙】監督指導結果等」)

【監督指導結果のポイント】

1 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。

⑴ 件 数 21,349 件(前年比 818件増)

⑵ 対象労働者数 181,903 人(同 2,260人増)

⑶ 金 額 101億9,353万 円(同 19億2,963万円減)

2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。

⑴ 件 数 20,845 件(97.6%)

⑵ 対象労働者数 174,809 人(96.1%)

⑶ 金 額 92億7,506万 円(91.0%)

また、監督指導による是正事例、送検事例として、以下のようなケースが掲載されております。

◆割増賃金の適正な支払いについて是正勧告(労働基準法第37条第1項違反)の事例

・月60時間を超える時間外労働に対して、法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で計算されていた。

・割増賃金の基礎として算入すべき賃金(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金が計算されていた。

・一部の労働者に対して固定残業代として、月40時間分の割増賃金が支払われていたが、40時間を超過した時間については割増賃金が支払われていなかった。

◆送検事例(時間外・休日労働に係る割増賃金を支払わなかった疑い)

・技能実習生からの賃金不払残業の相談を端緒に調査したところ、時間外・休日労働に対する 割増賃金の一部不払いを確認したため、捜査に着手。

・捜査の結果、使用者は、外国人技能実習機構などが行う監査時に指導を受けるおそれがあるため、技能実習生5名の実際の時間外・休日労働時間数を過小に偽装し、その少ない時間数に基づいて、割増賃金を支払っていたことが判明。

・割増賃金の一部不払い(合計約330万円)の疑いで、書類送検を行った。

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について公表(2024/8/3更新)

厚生労働省は、全国の労働基準監督署等が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめ公表しております。

(出典:厚生労働省ホームページ)

◆令和5年の監督指導・送検の概要

・監督指導を実施した事業場は3,711事業場。

このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。

また、改善基準告示違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)。

・主な労働基準関係法令違反事項

(1)労働時間(46.9%)

(2)割増賃金の支払(21.2%)

(3)労働時間の状況の把握(8.0%)

・主な改善基準告示違反事項

(1)最大拘束時間(39.2%)

(2)総拘束時間(30.7%)

(3)休息期間(28.1%)

・重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件

詳細は、以下よりご確認ください。

令和5年度雇用均等基本調査結果を公表(2024/8/2更新)

厚生労働省は、令和5年度雇用均等基本調査結果を公表しております。

「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施されています。

令和5年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職等に占める女性割合や、育児休業制度の利用状況などについて、令和5年10月1日現在の状況を調査したものです。

【企業調査 結果のポイント】(カッコ内の数値は各設問における前回調査の結果)

◆女性管理職等を有する企業割合

係長相当職以上の女性管理職等を有する企業割合(役職別)

・部長相当職ありの企業は 12.1%(令和4年度12.0%)

・課長相当職ありの企業は21.5%(同22.3%)

・係長相当職ありの企業は23.9%(同22.9%)

◆管理職等に占める女性の割合

管理職等に占める女性の割合

・部長相当職では7.9%(令和4年度8.0%)

・課長相当職では12.0% (同11.6%)

・係長相当職では19.5%(同18.7%)

【事業所調査 結果のポイント】

◆育児休業取得者の割合

女性: 84.1% (令和4年度80.2%)

男性: 30.1% (令和4年度17.13%)

詳細は、以下よりご確認ください。

長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表(2024/7/27更新)

厚生労働省は、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表しております。

この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等を対象としています。

(出典:厚生労働省ホームページ)

【監督指導結果のポイント】

(令和5年4月~令和6年3月)

(1)監督指導の実施事業場:26,117事業場

(2)主な違反内容

[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

・違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)

・賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)

・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)

(3)主な健康障害防止に関する指導の状況

[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)

・労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

詳細は、以下よりご確認ください。

『働き方改革』(労働時間関係)の定着状況に関する調査2024(連合調べ)について(2024/7/24更新)

連合は、「『働き方改革』(労働時間関係)の定着状況に関する調査2024」を公表しております。

本調査は、時間外労働の上限規制の導入や年次有給休暇の5日の取得義務化を柱とする「働き方改革関連法」(2019年4月施行)の施行から5年が経過したことから、同法の定着状況や効果に対する労働者の実感を把握するために、インターネットリサーチにより2024年5月30日~6月3日の5日間で実施、15歳以上の正社員・正職員、契約社員・嘱託社員、派遣社員の形態で働く人1,000名の有効サンプルを集計ししたものです。

【調査結果のポイント】

◆「働き方改革」で導入された労働時間ルールの認知状況について

〇理解率は「時間外労働(残業)の上限規制」68.9%、「年次有給休暇5日取得の義務化」76.4%、「勤務間インターバル制度の導入促進」38.4%

◆時間外労働の上限規制について

〇36(サブロク)協定について

・36協定の認知率は49.2%、「働き方改革」前より下降傾向

・36協定の締結に当たり、不適切な方法で選出された「過半数代表者」が5割超

「会社からの指名」27.1%、「一定の役職者が自動的に就任」14.0%、「社員会や親睦会などの代表が自動的に就任」10.3%

・36協定を締結している職場で働く人のうち、自分の職場の1年間・1か月の残業時間上限の両方またはいずれかを「知らない」割合が44.0%にのぼる

〇「不払い残業(サービス残業)をすることがある」28.4%、 特に[教育、学習支援業]では50.0%と高い

◆年次有給休暇の年5日取得義務化について

〇年次有給休暇の取得状況

「未取得の有給休暇がある」69.1% 特に[建設業]では77.6%にのぼる

〇「年次有給休暇の年5日取得義務化」の効果を評価する声がある一方、課題も浮き彫りに

・「5日取得できるが、その分夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇が減らされる」 12.2%、「法律で決められても、5日も取得できていない」11.3%

◆勤務間インターバル制度について

〇「勤務間インターバル制度」導入は、依然として少数にとどまる

「すでに導入されている」15.9%、「導入されていない」52.3%

〇 1日の仕事が終わってから翌日の仕事までの休息時間

実際の休息時間は平均10.3時間、理想的な休息時間は平均11.0時間

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20240719.pdf?6471

解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査(JILPT調べ)結果について(2024/7/18更新)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)は、「解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査」の結果を公表しております。

本調査は、労働問題を専門とする日本労働弁護団、経営法曹会議に加え、日弁連その他の各弁護士会の労働問題に関連する委員会のメーリングリストに登録している会員弁護士を対象に、WEB上の調査票で回答を記入してもらうというやり方を採用し、令和5年10月6日から11月6日に行われたものです。

調査結果の概要より一部抜粋してご紹介します。

1. 解雇等無効判決後の復職状況

解雇・雇止め(以下「解雇等」)が無効との判決で終局した事案に係る労働者99人のうち、「再び働いた」(復職)が37人(37.4%)、「再び働くことはなかった」(復職せず)が54人(54.5%)。

いったん復職した者のうち復職後継続就業している者は30人(30.3%)であり、7人(7.1%)は復職後、労働者本人は継続就業を望んでいたにもかかわらず、不本意な退職をしている。

2. 復職しなかった労働者の復職しなかった理由(複数回答)

「復職後の人間関係に懸念」が21人(38.9%)、「訴訟で争ううちに退職する気になった」が12人(22.2%)、「労働者の復職に対する使用者の拒否が強い」が11人(20.4%)。

4. 和解案の拒絶

判決で終局した労働者数185人中、判決までの過程で裁判所から和解案が示されたものの、和解案を拒絶したのは160人(86.5%)に上り、大部分の事案において裁判所からの和解提案を拒絶することによって判決に至っていることがわかる。

そのうち、労働者側が拒絶したケースが72人(45.0%)、使用者側が拒絶したケースが34人(21.3%)、労使双方が拒絶したケースが54人(33.8%)。

5. 労働者側が和解案を拒絶した理由(拒絶した理由の回答があったもの(121人)。複数回答)

「合意退職の和解案だったが、労働者が復職を希望」が42人(34.7%)、「合意退職の和解案だったが、解決金額が低かった」が37人(30.6%)、「合意退職の和解案だったが、解雇無効を確信」が27人(22.3%)。

6. 使用者側が和解案を拒絶した理由(拒絶した理由の回答があったもの(72人)。複数回答)

「合意退職の和解案だったが、使用者が金銭支払を希望せず」が14人(19.4%)、「地位確認の和解案だったが、使用者が復職を希望せず」が11人(15.3%)、「合意退職の和解案だったが、解決金額が高かった」が10人(13.9%)。

詳細は、以下よりご確認ください。

「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表(2024/7/15更新)

厚生労働省は、「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しております。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

【ポイント】

1 総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加。

(出典:厚生労働省ホームページ)

2 民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多。

(出典:厚生労働省ホームページ)

・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多

・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請は、800件(同7.6%減)で10年連続最多

3 民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から増加。

・「労働条件の引下げ」の相談件数は、30,234件(前年度比6.9%増加)、助言・指導の申出は、1,020件(同26.7%増加し最多)、あっせんの申請は、380件(同20.6%増加)

詳細は、以下よりご確認ください。

民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多ではありますが、グラフを見ていただくとわかるように、企業のハラスメント対策の影響だと思われますが、ここ2年間で大幅に減少しております。

人手不足で採用したくても、中々人が集まらない状況下で、今働いている従業員に長く働いてもらうことが今まで以上に重要になっています。ハラスメントは、当事者だけではなく、周りで働く同僚の職場環境も悪化させます。

パワハラに関しては、その主な原因の1つがコミュニケーション不足であると考えれています。日頃から、挨拶をする、声をかける、話かけられたら快く応じるなど、短いコミュニケーションを増やすことから始めてみてはいかがでしょうか。

令和5年度「能力開発基本調査」の結果を公表(2024/7/3更新)

厚生労働省は、令和5年度「能力開発基本調査」の結果を取りまとめ公表しております。

能力開発基本調査は、国内の企業・事業所と労働者の能力開発の実態を明らかにし、今後の人材育成施策の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的に、平成13年度から毎年実施されています。

(出典:厚生労働省ホームページ)

■調査結果のポイント

【企業調査】

1 教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業は54.6%(前回より4.3ポイント上昇)

2 OFF-JTに支出した費用の労働者一人当たり平均額は1.5万円(前回より0.2万円増加)

自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たり平均額は0.3万円(前回から横ばい)

【事業所調査】

1 計画的なOJTについて、正社員に対して実施した事業所は60.6%(前回より0.4ポイント上昇)

正社員以外に対して実施した事業所は23.2%(前回より0.7ポイント低下)

2 能力開発や人材育成に関して、何らかの問題があるとする事業所は79.8%(前回より0.4ポイント低下)

3 キャリアコンサルティングを行うしくみを、正社員に対して導入している事業所は41.6%(前回より3.6ポイント低下)

正社員以外に対して導入している事業所は24.7%(前回より4.9ポイント低下)

詳細は、以下よりご確認ください。

令和5年「労働組合活動等に関する実態調査」の結果を公表(2024/6/27更新)

厚生労働省は、令和5年「労働組合活動等に関する実態調査」の結果を取りまとめましたので公表しております。

対象は、民営事業所における労働組合員30人以上の労働組合(単位組織組合並びに単一組織組合の支部等の単位扱組合及び本部組合)で、令和5年6月30日現在の状況等について同年7月に調査を行い、一定の方法により抽出した 5,063 労働組合のうち 3,028 労働組合から有効回答を得たものです。

【調査結果のポイント】

1 労使関係についての認識

労使関係が「安定的」と認識している労働組合は 91.0%(前回令和4年 89.5%)

2 労働組合員数の変化に関する状況

3年前(令和2年6月)と比べた組合員数の変化をみると、「増加した」23.0%(前回令和3年 31.4%)、「変わらない」22.3%(同 25.8%)、「減少した」54.5%(同 42.7%)

3 労働組合の組織拡大に関する状況

重点課題としての組織拡大の取組の有無をみると、「取り組んでいる」28.4%(前回令和3年 26.7%)、「取り組んでいない」71.3%(同 73.3%)

取り組まない理由(複数回答)としては、「ほぼ十分な組織化が行われているため」54.2% (同54.7%)、次いで「組織が拡大する見込みが少ないため」24.7%(同 27.3%)

5 労働組合活動の重点事項

労働組合活動において、これまで重点をおいてきた事項(複数回答:主なもの5つまで)を みると、「賃金・賞与・一時金」91.3%(前回令和3年 90.8%)が最も高くなっている。 また、今後重点をおく事項(複数回答:主なもの5つまで)についても、「賃金・賞与・ 一時金」79.4%(同 76.3%)が最も高くなっており、いずれも前回に比べてその割合が上昇している。

詳細は、以下よりご確認ください。

民間人材ビジネスに係る指導監督状況を公表(東京労働局)(2024/6/23更新)

東京労働局は、令和5年度における民間人材ビジネス(労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等)に係る指導監督状況を取りまとめ公表しております。

〇令和5年度指導監督の概要

【行政処分】

・派遣元事業主(1事業主)に対して事業停止命令等を発出。

【行政指導】

・労働者派遣事業延べ2,792事業所、職業紹介事業延べ543事業所、請負事業等延べ196事業所(計延べ3,531事業所)に対して、指導監督を実施。

・指導監督を行った事業所に対する是正指導(文書指導)を、労働者派遣関係2,908件、職業紹介関係683件、請負事業等関係101件(計3,692件)実施。

・主な指導内容

(1)労働者派遣事業に関するもの

・労使協定の内容に不備がある。

・就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。

・派遣元(先)管理台帳の記載内容に不備がある。

・労働者派遣契約を適正に締結していない。

(2)請負業者、発注者に対する指導内容

・請負契約と称して、実態は労働者を供給し、又は受け入れている。

(3)職業紹介事業者に対する指導内容

・求職者に対して業務の内容、労働契約の期間などを適切に明示していない。

・就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関する情報をインターネットの利用により適正に提供 していない。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001494907.pdf

2024年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況【第1回集計】を公表(経団連)(2024/6/16更新)

経団連は、2024年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況[了承・妥結含]【第1回集計】(加重平均)を公表しております。

(出典:経団連ホームページ)

本調査は、地方別経済団体の協力により、原則従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施されたものです。

※回答・妥結額は、定期昇給(賃金体系維持分)等を含む

〇2024年度

・製造業平均(148社)

回答額:11,042円(2023年度:8,349円)

アップ率:4.12%(2023年度:3.10%)

・非製造業平均(78社)

回答額:9,286円(2023年度:7,076円)

アップ率:3.53%(2023年度:2.68%)

・総平均(226社)

回答額:10,420円(2023年度:7,864円)

アップ率:3.92%(2023年度:2.94円)

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/045.pdf

「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果を公表(2024/3/28更新)

厚生労働省では、「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果を取りまとめ公表しております。

「賃金構造基本統計調査」は、全国の主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を、雇用形態、就業形態、 職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的として、毎年6月分の賃金等について7月に調査を実施しています。

<調査結果のポイント>

1 一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の賃金(月額)

男女計 318,300円(前年比 2.1%増) (年齢43.9歳、勤続年数12.4年)

男性 350,900円(同 2.6%増) (年齢44.6歳、勤続年数13.8年)

女性 262,600円(同 1.4%増) (年齢42.6歳、勤続年数 9.9年)

※ 男女間賃金格差(男=100) 74.8(前年差0.9ポイント低下)

※ 男女計の前年比2.1%増(賃金318,300円とともに令和6年1月24日公表の速報から変わらず) は、平成6年に2.6%増となって以来29年ぶりの水準

2 短時間労働者の賃金(1時間当たり)

男女計 1,412円(前年比 3.3%増)(年齢45.2歳、勤続年数6.3年)

男性 1,657 円(同 2.0%増)(年齢41.9歳、勤続年数5.2年)

女性 1,312円(同 3.3%増)(年齢46.6歳、勤続年数6.7年)

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表(2024/3/16更新)

厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和6年2月1日現在の状況を取りまとめま公表しております。

■就職内定率の概要

・大学(学部)は 91.6%(前年同期差+0.7 ポイント)

・短期大学は 85.7%(同▲1.1 ポイント)

・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)

全体では 91.4%(同+0.6 ポイント)

・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 90.8%(同+0.9 ポイント)

■男女別の概要

・男子大学生の就職内定率は90.6%(前年同期比0.5ポイント上昇)、女子は 92.8%(同1.0ポイント上昇)

・国公立大学では、男子:92.1%、女子:95.9%

・私立大学では、男子:90.1%、女子:91.7%となっている

詳細は、以下よりご確認ください。

「ワークルールに関する調査2024」を公表(連合)(2024/3/12更新)

連合は、、働く上でのトラブルの実状やワークルールに関する意識・実態を把握するため、「ワークルールに関する調査2024」をインターネットリサーチにより実施しその集計結果を公表しております。

【調査結果のポイント】(一部抜粋)

〇働く上でのトラブルについて

・「職場において、働く上でのトラブルにあったことがある」有職者の41.1%

経験したトラブル:女性1位「いじめ・差別等について」 男性1位「労働時間について」

・職場であったトラブルを解決するためにとった行動

1位「人事・上司に相談」2位「家族・友人に相談」3位「同僚に相談」

〇ワークルールについて

・働くときに必要な法律や決まりごとについて、どのようなことを知りたい?

1位「給料について」2位「労働時間について」3位「労働契約について」

30代女性では「育児・介護について」が高い傾向

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20240307.pdf?2349

人口動態統計速報(令和5年12月分)を公表(2024/2/28更新)

厚生労働省は、人口動態統計速報(令和5年12月分)を公表しております。

【調査結果のポイント】(令和5年1月~12月速報の累計) ・出生数は、758,631人で過去最少(8年連続減少)

(対前年41,097人減少 △5.1%)

・死亡数は、1,590,503人で過去最多(3年連続増加)

(同8,470人増加 0.5%)

・自然増減数は、△831,872人で過去最大の減少(17年連続減少)(同49,567人減少)

・死産数は、16,153胎で増加 (同439胎増加 2.8%)

・婚姻件数は、489,281組で減少 (同30,542組減少 △5.9%)

・離婚件数は、187,798組で増加 (同4,695組増加 2.6%)

詳細は、以下よりご確認ください。

Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。