女性役員登用に向けた行動計画と取組事例集などを掲載(内閣府男女共同参画局)(2025/6/26更新)

内閣府男女共同参画局は、以下の資料を新たに掲載しております。

・「女性役員登用に向けた行動計画と取組事例集 ~企業事例でわかる!目標設定から計画策定・実践まで~」

この取組事例集では、まず「女性役員登用に向けた目標設定、行動計画策定・実行のポイント」として、目標設定や行動計画策定・実行の際に重要なキーワードを示し、その具体的取組例を紹介しています。続いて、目標・行動計画を整備して取組を進めている10社の事例を紹介しており、各社における計画策定までの経緯や現状把握から、目標数値の設定方法や行動計画に盛り込んだ具体的内容、さらには、行動計画策定後の推進体制や実際に登用を進めていくうえでの苦労、 効果等についても記載しています。 (リーフレット「はじめに」より抜粋)

・「企業で活躍する女性リーダーからのメッセージ ~ロールモデル集~」

本ロールモデル集は、経営の中心で活躍されている女性役員・管理職の皆様にお話を伺ったうえで、それぞれのキャリアパス・経験談等を紹介しており、読者の皆様に企業で活躍するリーダーとしてのキャリアの参考としていただくことを目 的としています。

本ロールモデル集の作成に当たり、ロールモデルの皆様には、これまでのキャリアパ スやキャリアアップのきっかけ、キャリアを積む中で大変だったことや、その乗り越え方などについてお伺いました。さらに、実際にリーダーになって感じるやりがいや目標、ありたい姿、次世代の女性リーダーに向けたメッセージなどもいただいています。(リーフレット「はじめに」より抜粋)

・「令和6年度 企業の役員に占める女性割合、女性役員登用目標の設定及び行動計画の策定状況等に関する調査研究 報告書」

詳細は、以下よりご確認ください。

「労働施策総合推進法等の一部改正法」に関する通達を公表(2025/6/15更新)

厚生労働省は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律等の一部を改正する法律について」(基発0611 第1号、雇均発 0611 第1号)を令和7年6月 11日付で発出しました。

本通達は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、その主たる内容について記載したものです。

事業主に関係するものを一部抜粋してご紹介します。

第1 改正の概要

1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律の一部改正(改正法第1条及び第2条関係)

(1) 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動

(2) 治療と就業の両立支援対策

ア 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第27条の3第1項関係)

(3) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等

ア 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言 動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第33条第 1項関係)

イ 事業主は、労働者がアの相談を行ったこと又は事業主によるアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第33条第2項 関係)

ウ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずるアの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならな いものとすること。(第33条第3項関係)

(4) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務

イ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34 条第2項関係)

ウ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧 客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。 (第34条第3項関係)

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部 改正(改正法第3条関係)

(1) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等

ア 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ なければならないものとすること。(第13条第1項関係)

イ 事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からのアの相談への対応に 協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第13条第2項関係)

(2) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務

イ 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第 14 条第2項関係)

ウ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対す る言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第 14 条第3項関係)

(3) 男女雇用機会均等推進者

事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる(1)のア及び(2)のイの措置等を加えるものとすること。(第19条関係)

3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正(改正法第4条関 係)

(1) 基本原則

女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとすること。(第2条第1項関係)

(2) 基本方針

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること。(第5条第2 項第3号関係)

(3) 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準

基準に適合する認定一般事業主の認定の基準として、事業主が講じて いる2の(1)のアの措置に関する情報を公表していることを加えるものとすること。(第12条関係)

(5) 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等

ア 一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところ により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、 その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとすること。(第 20 条第1項及び第2項関係)

イ 特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める 女性職員の割合を加えるものとすること。(第21条関係)

(6) 期限の延長

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を 10 年間延長 し、令和18年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係)

第2 施行期日等

1 施行期日

改正法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行す ることとすること。(附則第1条関係)

(1) 第1の1の(1)及び3の(1)、(2)及び(6)並びに第2の2の(2) 公布の日

(2) 第1の1の(2)並びに3の(4)及び(5) 令和8年4月1日

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250612M0020.pdf

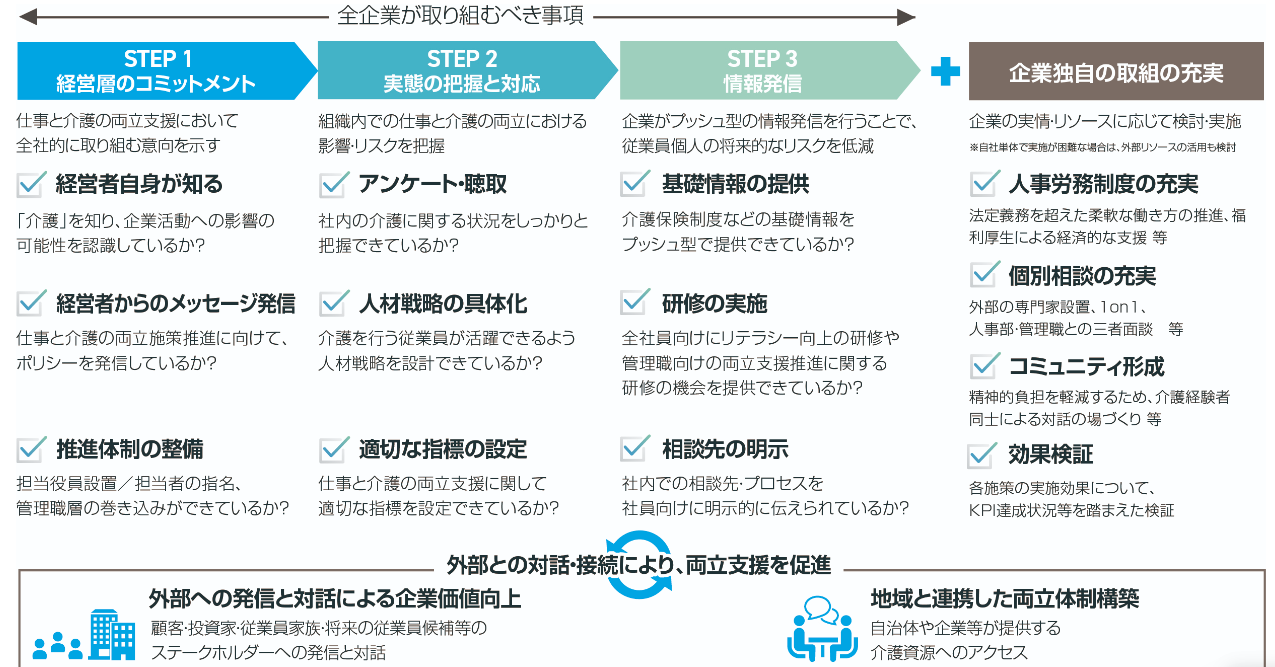

「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた 実務的な支援ツール たたき台(案) 」について(2025/6/10更新)

厚生労働省は、6月5日に開催された「第3回令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」の資料を公開しております。

今回、資料として「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた 実務的な支援ツール たたき台(案) 」が掲載されております。

支援ツール(ガ イドライン(仮称))は、令和6年育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、本年4月より

①介護に直面した労働者が申出をした場合の両立支援制度等に関する個別周知・ 意向確認

②介護に直面する前の早期の情報提供

③介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置

が事業主に義務付けられたことに伴い、仕事と介護の両立(支援)に取り組むに当たってのポイントや取組方法を即座に理解できるような、簡便で分かりやすく、分量も多くないもの作成が検討されております。

以下のような内容で構成されております。

Ⅰ.企業が仕事と介護の両立支援に取り組む意義

企業が仕事と介護の「両立支援」に取り組む際のポイント

Ⅱ.企業が行う取組ごとのポイント

Ⅲ.具体的対応

1.介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置

(1)研修の実施の場合

(2)相談窓口の設置の場合

(3)自社の介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供の場合

(4)介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知の場合

2.介護に直面する前の早い段階での介護両立支援制度等に関する情報提供

3.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

★ To Do(対応すべきこと)

★より効果的な取組のために

<利用可能な様式等>

Ⅳ.令和6年改正育児・介護休業法のポイント

1.改正の趣旨:介護離職防止のための取組強化

2.改正の概要

Ⅴ.コラム

1.中小企業事業主のみなさまへの支援策

2.障害児・者や医療的ケア児・者に対する対応について

Ⅵ.参考資料編

詳細は、以下よりご確認ください。

「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」 議論の整理を公表(2025/5/16更新)

厚生労働省は、「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」 議論の整理を公表しております。

令和6年6月以降、10 回にわたる議論を重ね、医療保険、周産期医療、母子保健等の幅広い視点から、妊娠・出産・産後に関する様々な支援等の更なる強化の方向性について検討が行われました。

今後、社会保障審議会医療保険部会をはじめとする各種審議会等において具体的な制度改正等に係る詳細な検討が行われる際の礎とすべく、これまでの議論の内容を整理したものになります。

妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会議論の整理」の概要

①費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立

令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら 標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)

【標準的な出産費用の自己負担無償化の方策について】

・標準的な出産費用の「標準」とは何か具体的な整理が必要

・ 出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか

・ 出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を考える必要があるのではないか

・ 保険適用とすることで妊婦の窓口負担がかえって増加することのないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等も検討すべき

・ 既に保険適用されている異常分娩についても整理すべき

【給付と負担の関係について】

・ 給付範囲の標準化や保険料負担者の納得感に繋がる内容とすべき

・ 公費、保険料、自己負担のバランスをどう取っていくかが重要

・ 妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが 三方良しとなる制度設計をしていくべき

【周産期医療提供体制の確保について】

・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ整備に関わる問題である

②希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備

●妊産婦が十分な情報に基づき、出産に関する自己決定・取捨選択ができる 環境を整備(「出産なび」による見える化の推進)

●希望に応じ、助産所においても出産や産後ケアを安全に行える環境を整備

●希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境を整備 (安全な提供体制の確保、リスクやデメリットも含めた正しい理解の促進等

◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)

・標準化と質の向上のため、エビデンスに基づく産痛緩和ケアも含め保険適用すべきではないか

・標準化の方法を検討すべき

・ 地域間に提供体制の差があり、保険適用は慎重に検討すべきではないか

・経済的理由で断念しないよう、何らかの負担軽減措置を設けるべき

③妊娠期、産前・産後に関する支援等

●妊産婦本位の切れ目のない支援体制を構築

●国が示す妊婦健診項目の自己負担がないよう、公費負担をさらに推進

◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)

・ 基準外の自費検査の費用が可視化され、妊婦が何に対してお金を払っているのかを分かるようにする必要がある

・ 施設の妊婦健診費用と自治体の補助額が分かれば、自分の持ち出し金額が事前に分かり安心感につながるのではないか

●産後ケアの受け皿拡大、認知度向上、利用手続きの簡略化を進める

◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)

・ 産後のメンタルケアや育児相談を気軽に受けやすい環境を整えるべき

・ オンライン上で手続きを完結できるようにする、申請から利用可能となるまでの日数を短縮するなど、手続面を改善するべき

詳細は、以下よりご確認ください。

「女性と健康」に関する調査結果の概要を公表(経団連調べ)(2025/4/17更新)

経団連は、女性と健康に関する各企業の取組みや課題等を把握し、今後の参考に供するため、「女性と健康」に関する調査を実施し、結果の概要を公表しております。

調査期間:2024年12月13日~2024年12月26日

調査結果より一部抜粋してご紹介します。

Q2:女性のQOL向上が企業にもたらすメリットに関する調査結果

「女性社員の生産性向上につながる」(52.1%)、「女性社員定着率の向上につながる」(22.9%)

Q6:女性の健康に関する休暇取得・費用負担補助の導入状況

「生理休暇」(96.9%)、「子宮頸がん、子宮体がん、乳がんなどの検診の費用補助」(76.0%)、「産業医・婦人科医など専門医と連携したアドバイスや医療機関紹介などのサポート」(68.8%)

Q7:女性の健康状況に応じた柔軟な働き方に関する制度導入状況

「出産・育児休暇や短時間勤務など仕事と両立を図るための支援」(100%)、「時短勤務やフレックス、時間有休など時間的勤務形態の多様化」(99.0%)、「家庭の病気や介護による休暇、仕事との両立を図るための支援」(89.6%)

Q9:女性の健康支援に関する未導入の制度に関する検討状況

「更年期障害のための休暇・求職」や「更年期障害治療のための費用補助」については、それぞれ50%以上の企業が「特に導入・実施について検討したことはない」と回答。

一方で、「不妊治療・通院のための休暇・休職」については、「現在導入・実施を検討してる」企業が5.2%、さらに「近日中に導入・実施する予定である」企業も5.2%と、他の制度に比べて前向きな動きが見られる。

Q12:女性社員のサポート制度に対する満足度の現状

「満足度を確認したことがない・わからない」と回答した企業が多く、実際の評価が十分に把握されていない状況。

満足度を確認している企業の中では、「出産・育児休暇や短時間勤務など仕事と両立を図るための支援」について「非常に満足度が高い」が20.8%、「やや満足度が高い」が24%と満足度が比較的高い。また、「時短勤務やフレックス、時間有給など時間勤務形態の多様化」についても、「非常に満足度が高い」が24%、「やや満足度が高い」が28.1%と満足度が比較的高い。

Q14:経営層における女性の健康課題に対する理解の浸透状況

「総じて浸透している」(32.3%)、「大半に浸透しているが、一部は浸透していない」(25.0%)、「一部に浸透しているが、大半は浸透していない」(30.2%)、「現状を把握できていない」(12.5%)

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/023.pdf

不妊治療と仕事との両立についてのマニュアル等のご紹介(2025/4/8更新)

在、さまざまな企業で、社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む 動きが広がっています。こうした取組は、離職の防止、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひきつけることなどにつながり、企業にとっても大きなメリットがあります。

厚生労働省は、不妊治療と仕事との両立について、以下の資料を掲載しております。

・「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」

第1章 不妊治療について

第2章 企業における不妊治療と仕事の両立支援に取り組む意義

第3章 不妊治療と仕事との両立支援導入ステップ

第4章 不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例

25社の事例が掲載されています

第5章 不妊治療と仕事との両立を支援する上でのポイント

第6章 参考情報

・「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」

本ハンドブックでは、職場内で不妊治療への理解を深めていただくた めに、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどを紹介しています。

詳細は、以下よりご確認ください。

Q&A~育児休業等給付のご紹介(2025/3/28更新)

厚生労働省は、Q&A~育児休業等給付~を公開しております。

令和7年4月1日から支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」についての質問も掲載されております。

以下のような質問が掲載されております。

〇出生後休業支援給付金の質問

Q24 出生後休業支援給付金の支給要件を教えてください。

Q25 「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、どのような場合ですか。

Q26 「配偶者の育児休業を要件としない場合」のうち「(7)上記(1)~(6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることできない。」とは具体的にどのようなケースですか。

Q27 出生後休業支援給付金の支給額を教えてください。

Q28 出生後休業支援給付金が支給される期間に賃金が支払われた場合、支給額はどうなりますか。

Q29 令和7年4月より前から産後パパ育休・育児休業を行っている場合、出生後休業支援給付金の支給要件には該当しますか。

〇育児時短就業給付金の質問

Q38 育児時短就業給付金の受給資格を教えてください。

Q39 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合とは、育児休業から復帰した日から育児時短就業を開始した場合を指すのでしょうか。

Q40 育児のために、フルタイムからパートタイムや短時間正社員へ転換した場合は、育児時短就業となりますか。

Q41 出産に伴いフルタイムの仕事を退職し、出産後にしばらくしてからパートタイムなどで再就職した場合は、育児時短就業給付金の受給資格はありますか。

Q42 フレックスタイム制などの労働時間制度の適用を受けている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。

Q43 シフト制で働いている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。

Q44 育児時短就業給付金の支給を受けることができる期間は、いつからいつまでですか。

Q45 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に、育児休業を開始した場合はどうなりますか。

Q46 育児時短就業給付金の支給要件を教えてください。

Q47 育児時短就業給付金の支給額は、どのように計算されるのですか。

Q48 育児時短就業給付金の支給額は、1か月でどの程度なのか、例示の金額でもいいので教えてください。

Q49 育児時短就業給付金が不支給となるのはどのような場合ですか。

Q50 育児時短就業給付金の支給申請には、何の書類が必要でしょうか。また、いつまでにどこで申請をすればよいのでしょうか。

Q51 育児時短就業給付金の支給申請は、被保険者が行うのでしょうか。

Q52 育児時短就業給付金における「支給対象月に支払われた賃金額」とは何ですか。

Q53 通勤手当(定期代)が毎月ではなく、6ヶ月に一度支払われる場合、支給申請書の「支払われた賃金額」欄にはどのように記載するのですか。

Q54 育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ子の養育のために再度時短就業をすることとなった場合は、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのように手続が必要ですか。

Q55 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に転職しました。転職先でも雇用保険の被保険者となり、転職前と同じ2歳未満の子を養育しながら働いているのですが、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのような手続が必要ですか。

Q56 令和7年4月以前から育児のために時短勤務を行っていますが、育児時短就業給付金の支給要件に該当しますか。

どの質問も今後手続きを行う上で知っておいた方がよい質問ばかりなので、ご担当者様は一度、本Q&Aを確認され、いつでも再度確認できるようにブックマークしておかれることをお勧め致します。

詳細は、以下よりご確認ください。

「育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)」を公表(2025/3/26更新)

厚生労働省は、「育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)」を作成し公開しております。

以下の内容で構成されております。

・第1 改正育児・介護休業法のポイント

・第2 育児・介護休業法の解説

〇 育児・介護休業法における制度の概要

1 この法律の目的

2-1 育児休業制度

2-2 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)

3 介護休業制度

4 子の看護等休暇制度

5 介護休暇制度

6 所定外労働の制限

7 時間外労働の制限

8 深夜業の制限

9 事業主が講ずべき措置

10 不利益取扱いの禁止

11 指針

12 職業家庭両立推進者の選任

13 対象労働者等に対する国等による援助等

14 紛争解決の援助

15 委託募集の特例

16 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告

17 公表

18 公務員に関する適用

19 過料

〇 (参考)介護保険制度・地域包括支援センターについて

〇 関係法令等

〇 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地

詳細は、以下よりご確認ください。

「男女間賃金差異分析ツール」のご紹介(2025/3/19更新)

厚生労働省は、主に中小企業向けに男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツールとして「男女間賃金差異分析ツール」を作成し、公開しております。

男女間賃金差異の要因を分析することは女性活躍に関する課題分析やより効果的な女性活躍の取組につながります。

〇男女間賃金差異分析ツールの特徴

・自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。

・男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスが得られます。

また、「男女間賃金差異分析ツール 活用パンフレット」も掲載されております。

上記のツールに付属するパンフレットで、「男女間の賃金差異」が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスも掲載しています。

詳細は、以下よりご確認ください。

仕事と育児との両立支援 事例集を更新(経団連)(2025/3/11更新)

経団連は、「仕事と育児との両立支援 事例集―男性の家事・育児の促進に向けて―」を公表しております。

全体で18社の事例について、男性の家事・育児の促進に向けた主な取組と今後の展望が紹介されております。

業種:工業用模型製造業、運送業、医薬品製造業、精密機器製造業3社、冠婚葬祭業、ITサービス業、非鉄金属製造業、金融業2社、ガス業、その他製造業、情報・通信業、公共施設運営・イベント企画運営業、旅客運送事業、損害保険業、レジャーサービス業

詳細は、以下よりご確認ください。

(2025年1月版)改正育児・介護休業法等オンライン説明会(東京労働局)のご紹介(2025/2/25更新)

東京労働局では、「(2025年1月版)改正育児・介護休業法等オンライン説明会」の動画を公開しております。

以下の内容で構成されております。

・目次

・オープニング

・説明会AGENDA

・育児・介護休業法 改正内容①~⑬

・改正後の全体像 ①育児のための制度

・改正後の全体像 ②介護のための制度

・改正後の全体像 ③事業主の義務・禁止

・その他の改正情報 ①次世代育成支援対策推進法

・その他の改正情報 ②給付金

・企業への支援

・エンディング

動画は、全体で57分45秒です。

詳細は、以下よりご確認ください。

「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」を公開(2025/2/17更新)

厚生労働省は、「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」という新たなリーフレットを作成し公開しております。※後日、製本版データを改めて掲載される予定です。

リーフレットは、以下の内容で構成されております。

Ⅰ 令和7 年( 2 0 2 5 年) 4 ⽉1 ⽇施⾏の内容

Ⅱ 令和7 年( 2 0 2 5 年) 1 0 月1 日施⾏の内容

Ⅲ 様式例

Ⅳ 育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁⽌・ハラスメント防止

Ⅴ 育児休業給付の給付率引上げ等

Ⅵ 関連資料など

Ⅶ 中小企業向けの支援等

今回のリーフレットは、今までのものより、改正内容について通達なども踏まえ詳細に記載されております。また、以下の記載も追加されています。

・常時介護を必要とする状態に関する判断基準の⾒直し

・FAQ (よくある質問と回答)

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

「育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版]を公開(2025/2/10更新)

厚生労働省は、育児・介護休業等に関する規則の規定例について、「育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和7年2月作成)」を公開しております。

令和7年4月1日、10月1日施行対応版です。

パンフレットは、全体版と各パートを分割したものが掲載されております。

以下の内容が掲載されております。

・改正育児・介護休業法のポイント

・就業規則における育児・介護休業等の取扱い

・育児・介護休業等に関する規則の規定例

・社内様式例

・育児・介護休業等に関する労使協定の例

・参考様式

・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地

参考様式では、簡易版では、好事例版のみの掲載でしたが、詳細版では、必要最小限事例版もも掲載されております。

4月施行分につきましては、施行まで2か月を切りました。これから規程改定の準備を進められる方は、こちらの資料を参考に進められるとよいと思います。

詳細は、以下よりご確認ください。

介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書(2025/2/4更新)

厚生労働省の「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」において、報告書が取りまとめられ公表されております。

資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)

1.現行制度及び見直しの経緯

(1)育児・介護休業法の介護休業等の対象となる「要介護状態」

・介護休業等の対象となる「要介護状態」については、(中略)「負傷、 疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされている。

・「常時介護を必要とする状態」については、「介護休業制度における 「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会」(以下「平成 28 年研究会」という。)の報告書別添1の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理された。

(2)平成28年研究会報告書における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の考え方について

・現在の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」(以下「判断基準」という。)については、

▶介護保険制度における要介護認定が広く認知されてきている状況を踏まえ、介護保険制度における要介護認定と整合的なものとすること、

▶介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合や、介護保険制度の要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない場合にも利用できるものとすること

という観点を踏まえて策定された。

・具体的には、

▶前者について、(中略)「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」とし、

▶後者について、(中略)仕事と介護を両立する観点から要介護者が日中一人になった場合に危険度が高いと思われる要素を考慮しつつ、代表的かつ労働者にとって比較的わかりやすいと考えられる項目として抽出した「状態①~⑫1のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」

として設定し、それらのいずれかに該当する場合とされた。

(3)今般の見直しの経緯

・育児・介護休業法に基づく介護休業等は、障害等がある子等を持つ労働者も取得が可能であるところ、(中略)現行の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされた。

3.新基準について

・介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及び則第4条に基づく「対象家族」であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの (障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合 は含まない。)を介護するための休業であることを明示した上で、「常時介護を必要とする状態」については、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であることとする。

(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、 かつ、その状態が継続すると認められること。

(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

・「(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」について

▶障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、要介護認定を受けられる年齢(40 歳)に達しない場合、介護を受ける家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合等、(2)以外の場合については、(1)の基準を用いて判断する。

・「(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に ついて

▶介護保険制度の要介護状態区分「要介護2以上」と設定した基準については、今般、見直しは行わない。

なお、介護保険制度における要介護認定を既に受けているが、要介護1以下の場合についても、(1)の基準に該当すれば、引き続き、「常時介護を必要とする状態」に該当すると判断する。

(出典:介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書)

詳細は、以下よりご確認ください。

「女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)に関するアンケート調査結果」を公表(経団連調べ)(2025/1/31更新)

経団連は、「女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)に関するアンケート調査結果」を公表しております。

本調査は、経団連の企業会員1621社(2024年8月7日時点)に対して、2024年8月7日~9月6日に行われたものです。(回答企業数/回答率:226社/13.9%)

〇女性活躍推進(男女間賃金差異の解消等)に関する取組みの状況

・男女間賃金差異の解消やアンコンシャス・バイアス(性別役割分担意識を含む)の是正に向けた考え方・施策について、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に「盛り込んでいる」との回答は6割超(62.2%)。これに「現在、盛り込むべく検討している」との回答(16.4%)を加えると、8割弱(78.6%)が積極的に取組みを推進している

〇女性管理職等割合の変化

・2023年の女性管理職等割合(役職別平均)は、係長級20.8%、課長級10.6%、部長級7.8%

・女性活躍推進法が施行された2016年からの変化をみると、係長級+5.7ポイント、課長級+4.3ポイン ト、部長級+2.3ポイントとなり、総じて改善傾向がみられる

〇男女間賃金差異の状況

・「全労働者」68.9%、「正規雇用労働者」71.8%、「非正規雇用労働者」71.0%となった

・業種別にみると、「全労働者」は製造業72.2%、非製業66.1%、「正規雇用労働者」は同74.6%、同 69.6%となり、いずれも製造業の方が差異は小さい。「非正規雇用労働者」は同70.1%、同71.8%と なり、ほぼ同水準となっている

〇男女間賃金差異の要因

・特に大きいと分析している事項は、「⑥管理職登用における男女割合の違い」(65.8%)が最も多く、これに「②雇用管理区分における男女割合の違い」(40.9%)、 「①新卒・経験者等の採用における男女割合の違い」(26.7%)が続いている

〇女性活躍や男女間賃金差異の解消に向けて取り組んでいる事項

・「⑬全社的な 長時間労働の防止・業務効率化」(83.6%)が最も多い。これに「⑭多様で柔軟な働き方の推進」 (82.2%)、「⑦男性の家事・育児促進」(80.0%)、 「⑤仕事と育児等との両立支援の拡充」 (76.9%)、 「①女性の積極的な採用」(74.2%)が続いている

〇女性活躍や男女間賃金差異の解消に向けた取組みのうち、 特に効果的と評価している事項

・「⑭多様で柔軟な働き方の推進」(66.2%)が最も多く、これに「⑤仕事と育児等との両立支援の拡充」(47.1%)、「①女性の積極的な採用」 (40.9%)、「⑬全社的な長時間労働の防止・業務効率化」(32.4%)、「⑦男性の家事・育児促進」(29.8%)が続いている

〇女性活躍や男女間賃金差異の解消に向けた取組みのうち、 特に困難さを感じている事項

・「①女性の積極的な採用」(29.1%)が最も多く、これに「④女性の少ない職域への積極的な配置、働きやすい勤務形態や作業環境の整備」(28.3%)、「⑬全社的な長時間労働の防止・業 務効率化」(25.6%)、「⑦男性の家事・育児促進」(21.1%)、「⑲アンコンシャス・バイアスに関する啓発」(18.4%)が続いている

〇女性の健康の維持・向上のために実施している施策の状況

・「①健康に関する相談窓口の設置」 (88.1%)が最も多く、これに「⑥健康診断における婦人科検診の追加」(78.5%)、「②女性の健康に関する情報提供」(76.3%)、「⑦女性の健康に関する研修プログラムの提供」(67.4%)、 「④健康管理に利用できる特別休暇制度の導入・拡充」(60.7%)が続いている

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/004.pdf

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年1月23 日時点)を公開(2025/1/27更新)

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年1月23 日時点)を公開しております。

今回、新たに以下の3つのQ&Aが追加されました。

Q2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置

は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考え

られますか。

Q2-7-2:短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合,当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または,短時間勤務制度以外で,2つ以上の措置 を実施しなければならないのでしょうか。

Q2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、 第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか。

上記の中から、Q2-4-2について、私も以前からシフト制などの場合、テレワークと始業時刻等の変更は難しいしかなと思っており、会社として導入できる選択肢が限られてしまい悩ましいと感じておりましので、この質問に対する回答を一部抜粋して掲載させていただきます。(下線は筆者加筆)

A2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者も柔軟な働き方を実現するための措置の対象となります。

また、シフト制を含む交替制勤務の形態は多岐にわたることから一概にお答えするこ とは困難ですが、一般論として、例えば交替制勤務(例:早番9時~17時、遅番13時~21時)の労働者について、通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、希望したものは早番勤務のみとすることを認める措置は、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)のうち「始業時刻等の変更」を措置したこととなります。

なお、シフト制を含む交替制勤務であることで各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように早番、遅番で)異なることをもって「始業時刻等の変更」が措置されたことにはなりません。また、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終 業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。

(以下、省略)

シフト勤務でも、始業時刻等の変更について、選択肢として可能であることがわかりました。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

出生後休業支援給付金等に関するリーフレットを公開(2025/1/20更新)

厚生労働省は、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が令和7年4月1日に創設されることに伴い、これらの給付金に関する特設ページを作成し公開しております。

現時点では、以下のリーフレットが掲載されております。

※育児時短就業給付金のリーフレットについては現在準備中

〇「出生後休業支援給付金」

・2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

・出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について

以下の様式も掲載されております。

・配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書

・雇用保険被保険者でないことの証明書

・賃金支払状況についての証明書

・育児休業証明書

また、「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)」も掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

東京労働局オリジナル「育児・介護と仕事の両立のための従業員研修動画」のご紹介(2024/12/11更新)

東京労働局は、育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページを開設しています。

12月3日に「育児・介護と仕事の両立のための従業員研修動画」を公開しました。

育児・介護休業法では、育児・介護と仕事の両立のための諸制度について従業員の理解を深めるための研修実施などの対応を求めており、今回の改正で更に研修すべき項目が追加されます。

今回の法改正に対応した、事業主の皆様に活用いただける研修動画として作成されました。

POINT① 15分で完結 YouTubeで閲覧可能

POINT② 令和7年施行 改正育児・介護休業法対応

POINT③ 本動画で育児・介護休業法の法的義務をクリア

・特設ページに掲載している研修資料を併せてご利用いただくとともに、各企業の就業規則や相談窓口などを周知していただくことにより、法律で求められた内容を網羅した研修となります。

視聴しましたが、コンパクトにまとまっていて短時間で見ることができるため、全体像を把握するにはよい動画だと思います。東京都に限定された内容の動画ではありませんので、東京都以外の事業所の方もご視聴されたり、研修用として利用されてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

「女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点」について②(2024/12/2更新)

厚生労働省は、第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

「女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点」の内容について、資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)

今回は、後半部分として、2.職場におけるハラスメント防止対策の強化についてご紹介します。

⑴.職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化

・ハラスメント対策に総合的に取り組んでいく必要があることから、雇用管理上の措置義務が規定されている4種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨の規定を法律に設けることとしてはどうか。

⑵.顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化

① 雇用管理上の措置義務の創設

・カスタマーハラスメントは労働者の就業環境を害するものであり、労働者を保護する必要があることから、カスタマーハラスメント対策について、事業主の雇用管理上の措置義務とすることとしてはどうか。

・その上で、現行法に規定されている4種類のハラスメントの例に倣い、対象となる行為の具体例やそれに対して事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容は、指針において明確化することとしてはどうか。

② カスタマーハラスメントの定義

・カスタマーハラスメントの定義については、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」(令和6年8月8日)において示されている考え方を踏まえ、以下の3つの要素をいずれも満たすものとし、それぞれについて以下に掲げる事項を指針等で示すこととしてはどうか。

ⅰ.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。

ⅱ.社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

ⅲ.労働者の就業環境が害されること。

・事業主が個別の事案についての相談対応等を行うに当たっては、労働者の心身の状況や受け止めなどの認識には個人差があるため、丁寧かつ慎重に対応をすることが必要である旨を、指針等において示すこととしてはどうか。

・さらに、社会通念上相当な範囲を超えた言動には、性的な言動等が含まれ得ることを指針等において明確に示すこととしてはどうか。

③ 上記のほか指針等において示すべき事項

ⅰ.総論

・顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があること。

・カスタマーハラスメント対策を講ずる際、消費者法制により定められている消費者の権利等を阻害しないものでなければならないことや、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであること。

ⅱ.講ずべき措置の具体的な内容

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

・これらの措置と併せて講ずべき措置

④ 他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定

・カスタマーハラスメントについても、事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない旨を法律で規定することとしてはどうか。

・カスタマーハラスメントに ついても、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものであることを、指針等に明記することとしてはどうか。

・さらに、協力を求められた事業主は、必要に応じて事実関係の確認等を行うことになるが、その際に協力した労働者に対して不利益取扱いを行わないことを定めて労働者に周知することや、事実関係の確認等の結果、当該事業主の労働者が実際にカスタマーハラスメントを行っていた場合には、就業規則等に基づき適正な措置を講ずることが望ましい旨を、指針等に明記することとしてはどうか。

⑶.就活等セクシュアルハラスメント対策の強化

① 雇用管理上の措置義務の創設

・就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止を、職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主の雇用管理上の措置義務とすることとしてはどうか。

・事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容については、セクシュアルハラスメント防止指針の内容を参考とするほか、例えば以下の内容を、指針において明確化することとしてはどうか。

▶事業主の方針等の明確化に際して、その雇用する労働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること

▶セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うことや、相談対応等を行うことが考えられること

・就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するパワーハラスメントに類する行為等については、パワーハラスメント防止指針において記載の明確化等を図りつつ、周知を強化することを通じて、その防止に向けた取組を推進するとともに、社会的認識の深化を促していくこととしてはどうか。

⑷.いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化

いわゆる「自爆営業」に関して、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当することについて、パワーハラスメント防止指針に明記することとしてはどうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

「女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点」について①(2024/12/1更新)

厚生労働省は、第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

「女性活躍推進及び職場におけるハラスメント対策についての論点」の内容について、資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)

今回は、前半部分として、1.女性の職業生活における活躍の更なる推進についてご紹介します。

1.女性の職業生活における活躍の更なる推進

⑴.女性活躍推進法の延長

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律については、未だその役割を終えたといえる状況にはなく、引き続き女性の職業生活における活躍を推進するための取組を継続するた め、期限を10年間延長した上で、以下に述べる見直しを行うことで実効性の向上を図り、更なる取組の推進を図ることとしてはどうか。

⑵.中小企業における取組の推進

常時雇用する労働者の数が100人以下の企業については、一般事業主行動計画の策定の努力義務を引き続き維持した上で、自主的な取組を促進するため、取組の好事例やメリットの周知を図るほか、企業に対するコンサルティング、支援ツールの提供等、支援策の充実を図ることとしてはどうか。

⑶.女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実

① 男女間賃金差異の情報公表の拡大

男女間賃金差異の情報公表の意義や効果について分かりやすく十分な周知を行うことで、中小企業における取組の裾野を着実に広げていくことと併せて、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とすることとしてはどうか。

② 女性管理職比率等の情報公表の義務化等

女性管理職比率は、(中略)企業に対する必要な支援を行うとともに、その公表を義務とし、女性管理職比率の向上に向けた取組を促していくこととしてはどうか。その際、義務の対象範囲については、一般事業主行動計画の策定が義務付けられている常時雇用する労働者の数が101人以上の企業とすることとしてはどうか。

女性管理職比率の情報公表を義務とするに当たっては、不適正な計上を防ぐための一層の対策が求められることから、上記の「説明欄」に、厚生労働省 が示している「管理職」の定義に沿うものである旨及び実際に計上している各企業の役職名を明記することが望ましい旨を示すこととしてはどうか。

③ 情報公表必須項目数

①及び②の見直しを行う場合、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも4項目の情報公表が義務付けられることとなり、常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも3項目の情報公表が義務付けられることとなる。

これを踏まえると、いずれの企業規模の企業においても、情報公表しなければならない項目の総数が現在よりも増加することとなることから、現在任意の項目から選択して公表しなければならないとされている情報公表項目の数については、維持することとしてはどうか。

⑷.職場における女性の健康支援の推進

以下の考え方に沿って事業主行動計画策定指針を改正することとし、企業が一般事業主行動計画を策定する際に女性の健康支援に資する取組を盛り込むことを促すこととしてはどうか。

ⅰ.状況把握・課題分析や数値目標の設定の対象としてはなじまないことから、これらの対象としては位置づけないこと。

ⅱ.女性の職業生活における活躍の推進に資するものであることから、事業主行動計画策定指針に新たに「女性の健康課題に係る取組例」を示すこととし、職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組、休暇制度の充実、女性の健康課題を相談しやすい体制づくり等の取組の具体例を示すこと。その際、性別を問わず使い易い特別休暇制度の整備等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効である旨を明記すること。

ⅲ.情報公表の対象としては、現在16項目ある情報公表項目の1つとして位置づけるのではなく、「その他」として事業主が任意に公表することができることとされている、「女性労働者の職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要」又は「労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の概要」として取り扱うこととすること。

⑸.えるぼし認定制度の見直し

① えるぼし認定基準の見直し

現行のえるぼし認定1段階目の要件として、5つの基準のうち該当しない事項について2年以上連続して実績が改善していることを求めることが掲げられているが、この要件が満たせずに1段階目の認定を諦めている企業があると考えられることから、認定制度は実績を評価するものであるということに留意しつつ、当該要件を見直すこととしてはどうか。

② えるぼしプラス(仮称)の創設

⑷.と相まって、職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業のインセンティブとなるよう、くるみん認定制度における不妊治療に関するプラス認定も参考にしつつ、えるぼし認定制度において、女性の健康支援に関するプラス認定の仕組みを設けることとしてはどうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)を公開(2024/11/25更新)

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月19日時点)を公開しております。

前回、令和6年11月1日時点版から以下の内容が変更(修正)されております。

Q2-22:施行日である令和7年 10 月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。 ※令和6年11月19日 回答一部修正(下線部)

A2-22:施行日(令和7年10月1日)において「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子となります。

施行日の令和7年10月1日時点で、子が2歳11か月に達する日の翌日を過ぎている 場合(子の誕生日が令和4年10月30日以前である場合)には、法律上、個別の周知・ 意向確認の必要はありません。

(以下省略)

Q4-1:介護離職防止のための個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。 ※令和6年11月19日 回答一部修正(下線部)

A4-1:労働者から家族の介護に直面した旨の申出があった場合に、当該労働者に対して、仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。

周知事項は、

① 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等(※)

② 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用に係る申出の申出先

③ 介護休業給付に関すること

となります。

※ ①介護休暇、②所定外労働の制限、③時間外労働の制限、④深夜業の制限、⑤所定 労働時間の短縮等

(以下、省略)

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aのご紹介③(2024/11/14更新)

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11月1日時点)を公開しております。

一昨日よりQ&Aの中から知っておいていただきたいQ&Aについて、一部抜粋してご紹介しております。今回は3回目で、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」からご紹介します。

4.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

◆(介護離職防止のための個別の周知・意向確認について)

Q4-2:出向者については、個別の周知・意向確認と雇用環境整備の措置は、出向元・出向先どちらの事業主が行うべきですか。

A4-2:介護休業に関する雇用管理を行っている事業主が行うべきものです。なお、介護休業の取得についての解釈としては、移籍元との間に労働契約関係が存在しない、移籍した労働者については、移籍先の事業主が該当し、在籍出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって、それぞれケ ースごとに判断されるべきものとしています。

Q4-3:介護に直面した旨の申出は口頭でもよいですか。

A4-3:法令では、申出方法を書面等に限定していないため、事業主において特段の定めがない場合は口頭でも可能です。

事業主が申出方法を指定する場合は、申出方法をあらかじめ明らかにしてください。仮に申出方法を指定する場合、その方法については、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、適切に定めることが求められますので、例えば、過度に煩雑な手続を設定するなど、労働者が当該措置の適用を受けることを抑制し、ひいては法律が当該措置を講ずることを事業主に義務付けた趣旨を実質的に失わせるものと認められるような手続を定めることは、許容されるものではありません。

また、仮に、その場合に指定された方法によらない申出があった場合でも、必要な内容が伝わるものである限り、措置を実施する必要があります。

Q4-5:介護離職防止のための個別の周知・意向確認の措置は、令和7年4月1日から開始されますが、当該措置は、令和7年4月1日以降に介護に直面した旨の申出があった労働者に対して行えばよいですか。

A4-5:そのとおりです。

なお、あらかじめ、令和7年4月1日より前に介護に直面した旨の申出等により介護に直面していることが分かっている労働者に対しては、個別の周知・意向確認の措置を行っていただくことが考えられます。

◆(介護に直面する前の早い段階での両立支援等に関する情報提供について)

Q4-9:「介護に直面する前の早い段階での両立支援等に関する情報提供」について、例えば、年度当初などに対象となる労働者を一堂に集めてまとめて実施してもよいですか。

A4-9:「介護に直面する前の早い段階での両立支援等に関する情報提供」は、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるために行うものであり、年度当初などに対象者を一堂に集めて行っていただいても差し支えありません。

なお、この場合でも、情報提供する内容やその方法は、A4-8に記載された内容に従う必要があります。

◆(介護休業や仕事と介護の両立支援制度を取得・利用しやすい雇用環境の整備)

Q4-12:介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための、育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する雇用環境の整備等のうち、第1号の「研修の実施」については、

① 例えば、年度当初などにまとめて研修を実施してよいでしょうか。

② オンラインでの研修の実施も可能でしょうか。

③ 厚生労働省のホームページに掲載されている介護休業や介護両立支援制度等に関す る資料の会社掲示板への掲載、配布でも雇用環境の整備を措置したものとして認めら れますか。

A4-12:

① まとめて実施していただくことは差し支えありません。対象者については、その雇 用する全ての労働者に対して研修を実施することが望ましいです。なお、少なくとも 管理職の者については研修を受けたことのある状態にする必要があります。

② 動画によるオンライン研修とすることも可能ですが、事業主の責任において、受講 管理を行うこと等により、労働者が研修を受講していることを担保することが必要で す。

③ 研修とは、一般に「知識等を高めるために、ある期間特別に勉強をすること。また、そのために行われる講習のこと」を意味しますので、単に資料や動画の会社掲示板への掲載や配付のみでは、研修を実施したこととはなりません。

Q4-13:介護に直面している社員がおらず、また、採用する予定がない場合でも、雇用環境整備をする必要はありますか。

A4-13:介護休業や仕事と介護の両立支援制度等の対象となる家族には、直系の祖父母や配偶者の父母も含まれることから、幅広い年齢の労働者が介護休業申出や介護両立支援制度等の利用に係る申出を行う可能性があります。また、雇用環境の整備の措置を求めている育児・介護休業法第22条第2項及び第4項では、義務の対象となる事業主を限定していないことから、全ての事業主が雇用環境の整備をしていただく必要があります。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aのご紹介②(2024/11/13更新)

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11月1日時点)を公開しております。

昨日よりQ&Aの中から知っておいていただきたいQ&Aについて、一部抜粋してご紹介しております。今回は2回目で、「個別の周知・意向確認ついて」、「個別の意向聴取や配慮」からご紹介します。

◆「個別の周知・意向確認ついて」

Q2-20:出向者については、個別の周知・意向確認と雇用環境整備の措置は、出向元・出向先どちらの事業主が行うべきですか。

A2-20:「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する雇用管理を行っている事業主が行うべきものです。なお、柔軟な働き方を実現するための措置の利用についての解釈としては、移籍元との間に労働契約関係が存在しない、移籍した労働者については、移籍先の事業主が該当し、在籍出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって、それぞれケースごとに判断されるべきものとしています。

Q2-21:3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳 11 か月に達する日の翌々日から2歳 11 か月に達する日の翌日まで)の計算方法を教えてください。

A2-21:例えば、3月15日生まれの子の場合、「3歳の誕生日の1か月前」とは、2月15 日(以下15日を「誕生日応当日」という。)となります。「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」とは、1歳の2月16日から2歳の2月15日までの1年間となります。

なお、民法の規定に従い、「1歳11か月に達する日」とは、1歳11か月の誕生日応当日である1歳の2月15日の前日、つまり2月14日となり、「1歳11か月に達する日の翌々日」とは2月16日となります。 また、「2歳11か月に達する日」とは、2歳11か月の誕生日応当日である2月15日の前日、つまり2月14日となり、「2歳11か月に達する日の翌日」とは2月15日となります。

なお、3月31日生まれの子については、1歳11か月の誕生日応当日となるべき2月 31 日が存在しないものの、民法143条第2項の規定により、「1歳11か月に達する日」 は月末である2月28日(閏年ではない年の場合。閏年の場合2月29日)となり、

・ 1歳11か月に達する日の翌々日は3月2日

・ 2歳11か月に達する日の翌日は3月1日 となります。

Q2-22:施行日である令和7年10 月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。(※令和6年11月19日回答一部修正 下線部)

A2-22:施行日(令和7年 10 月1日)において「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子となります。

施行日の令和7年10月1日時点で、子が2歳11か月に達する日の翌日を過ぎている 場合(子の誕生日が令和4年10月30日以前である場合)には、法律上、個別の周知・ 意向確認の必要はありません。

しかし、この場合であっても、「柔軟な働き方を実現するための措置」は子が3歳の誕生日から小学校就学前まで利用可能となっていることから、小学校就学前までの子を持つ労働者から制度の利用意向が示された場合には、これに応じる必要があります。

このため、施行日において、個別の周知・意向確認の対象外となる小学校就学前までの子を持つ労働者に対しても、労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するため、 利用可能な制度等に関する個別の周知等をしていただくことが望ましいです。

Q2-24:「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別の周知・意向確認について、面談による方法の場合、実施した内容を記録する必要はありますか。

A2-24:記録する義務はありませんが、面談の場合は、その他の書面を交付する方法や電子メールの送信方法等と異なり、記録が残らないため、必要に応じて作成することが望ましいです。

Q2-26:子が3歳に到達する時点においては「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象とならないものの、将来的に措置の利用が可能になる可能性がある労働者に対しても、3歳になるまでの間に個別の周知・意向確認を実施しなければならないですか。

A2-26:子が3歳に到達する時点において「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象とならないものの、将来的に措置の利用が可能になる可能性がある労働者としては、例えば、「柔軟な働き方を実現するための措置」について、労使協定において、継続雇用期間が1年未満の労働者を利用対象から除外している企業において、子の3歳到達時点では継続雇用期間が1年未満であるものの、子が3歳6か月時点で継続雇用期間が1年に達 し、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の対象になる場合などが該当します。

このような労働者については、3歳の誕生日の1か月前までの1年間のいずれかの時点において個別の周知の措置を実施する必要があります。他方で、意向確認の措置については、子の3歳到達時点では「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用が可能ではないことから、実施する必要はありませんが、法を上回る取組として実施することは差し支えありません。

◆「個別の意向聴取や配慮について」

Q2-39:個別の意向の聴取と配慮は、個別労働者からではなく、労働組合から意見を聞くこととしてもよいですか。

A2-39:個別の意向の聴取と配慮は、労働組合からではなく、対象労働者に個別に行っていただく必要があります。

Q2-41:「個別の意向の聴取」における「就業の場所」とは、具体的にどのようなことを聞けばよいでしょうか。

A2-41:事業主は、個別の意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるに当たっては、自社の状況に応じて労働者の仕事と育児に関する意向について自社の状況に応じて配慮することが求められます。

その際、勤務地が仕事と育児の両立を困難にしていないか確認する必要があります。

Q2-43:聴取した意向について、事業主は具体的にどのように配慮することが考えられますか。必ず、労働者の希望を叶えなければならないものなのでしょうか。

A2-43:意向の内容を踏まえた検討を行った結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定していただければよく、必ず労働者の意向に沿った対応をしなければならないということではありませんが、例えば、勤務時間帯や勤務地に係る配置、業務量、両立支援制度の利用期間等について配慮することが考えられます。

なお、検討の結果労働者から聴取した意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要です。

Q2-44:事業主の「配慮」における「業務量の調整」とは、具体的にどのような配慮を行うことが考えられますか。

A2-44:例えば、可能な範囲で、業務の一部を他の労働者に割り当てることや業務フローを見直すことが考えられます。

次回は、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」についてご紹介します。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aのご紹介①(2024/11/12更新)

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11月1日時点)を公開しております。

本日から数回にわたり、Q&Aの中から知っておいていただきたいQ&Aについて、一部抜粋してご紹介します。

まず、Q&Aは、以下の項目で構成されております。

1.全体

Q1

2.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

Q2-1~Q2-44

3.育児休業等の取得状況の公表義務の拡大(常時雇用する労働者数が300人超の事業主 が対象)

Q3-1~Q3-3

4.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

Q4-1~Q4-14

本日は、「選択的措置義務について」からご紹介します。

◆「選択的措置義務について」

Q2-4:「柔軟な働き方を実現するための措置」を企業単位で2つ措置するのではなく、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、事業所単位や事業所内のライン単位、職種ごとに措置してもよいですか。

A2-4:差し支えありません。

措置の選択に当たっては、職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質や 内容等に応じて措置の組合せを変えるなどの取組を行うことが望ましいです。

Q2-8:②「始業終業時刻の変更」については、最低何時間以上可能にする必要があるなど、 決まりはありますか。

A2-8: ② 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。

Q2-9:「柔軟な働き方を実現するための措置」として、「始業・終業時刻の変更」、「フレックスタイム制」、「短時間勤務制度」などを設ける場合、利用者に対し、利用の1か月前に事前に申請させるというような手続きを定めることは問題がありますか。

A2-9:育児・介護休業法上、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出の期限の定めはありません。ただし、労働者が申出をするタイミングや申出の期限などを事業主が指定する場合には、これを就業規則等によりあらかじめ明らかにしておくことが必要です。

また、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、 適切に定めることが必要です。例えば、過度に煩雑な手続や早すぎる期限を設定するなど、当該措置の適用を受けることを抑制し、ひいては法律が当該措置を講ずることを事業主に義務付けた趣旨を実質的に失わせるものと認められるような手続を定めることは、許容されるものではありません。

Q2-11:「テレワーク等」について、月に10日とされているが、3か月で30日にするなど、1年に平均して月10日以上の仕組みにしてもよいですか。

A2-11:「テレワーク等」については、①1週間の所定労働日数が5日の労働者については、1か月につき10労働日以上とし、②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、①の日数を基準としてその1週間の所定労働日数に応じた労働日とすることとされ ています。

「1か月につき」とされているため、例えば1週間の所定労働日数が5日の労働者が2か月以上の期間利用を行った場合、平均して「1か月につき10労働日」以上の設定が認められていれば差し支えありません。

Q2-14:「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」については、1年に10日以上の休暇の付与が定められていますが、付与単位を半年につき5日、1か月につき1日等とし、トータルで1年に10日以上となるような休暇を付与する仕組みにしてもよいですか。

A2-14:問題ありません。

「養育両立支援休暇の付与」については、1年につき10労働日以上の利用をすることができるものとすることとされています。「1年につき」とされているため、例えば、6か月で5日、1か月で1日のように、社内制度において1年以内の期間で配分を設定した場合であっても、1年単位でみたときに計10労働日以上の休暇が確保されていれば差し支えありません。 なお、1年につき10労働日に達しない制度になっている場合は認められません。

次回は、「個別の周知・意向確認ついて」ご紹介します。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

改正育児・介護休業法に関する規定例、Q&A等を公開(厚労省)(2024/11/6更新)

厚生労働省は、令和6年の育児・介護休業法改正に関して、新たに以下の資料を公開しております。

〇リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(計6ページ)

〇令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)

〇育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)(令和6年11月作成)

〇社内様式例:育児・介護休業申出書、育児・介護休業取扱通知書

〇参考様式

妊娠・出産等申出時 個別周知・意向確認書記載例(好事例)

妊娠・出産等申出時 個別の意向聴取書記載例

育児休業制度及び取得促進方針周知例

子が3歳になる前の 個別周知・意向確認書記載例(好事例)

子が3歳になる前の 個別の意向聴取書記載例

介護休業及び介護両立支援制度等 個別周知・意向確認書記載例(好事例)

40歳情報提供記載例(好事例)

介護休業及び両立支援制度等 取得・利用促進方針周知例

改正法の条文や省令等のみではわかりづらい部分も、規定例や参考様式を見るとイメージしやすいと思います。

詳細は、以下よりご確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

Q&Aについては、後日、一部抜粋してご紹介したいと思います。

リーフレット「派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます」(2024/10/18更新)

厚生労働省は、男女雇用機会均等法に関するリーフレットを作成し公表しております。

令和6年10月に以下のリーフレットが掲載されました。

「ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます」

以下の内容が掲載されております。

Ⅰ 派遣先に対する男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の適用

1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

派遣先が、派遣労働者の妊娠・出産・産休取得等、厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されています。

2 育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止

派遣先にも、派遣労働者への育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止が義務付けられて います。

3 職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等

派遣先は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても職場におけるセクシュアルハラスメント対策、 妊娠・出産等に関するハラスメント対策、育児休業等に関するハラスメント対策及びパワーハラスメント対策とし て、雇用管理上及び指揮命令上必要な措置等を講じなければなりません。

4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

派遣先は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な 措置を講じなければなりません。

Ⅱ 派遣労働者の性別を特定する行為の禁止

派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。

Ⅲ 育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣

以下の休業を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、派遣期間の制限(派遣先の事業所単位で原則3年、派遣労働者個人単位で3年)は適用されません(労働者派遣法第35条の3、第40条の2第1項)。

(1)産前産後休業

(2)育児休業・介護休業

(3)産前休業に先行し、又は産後休業・育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの

(4)介護休業に後続する休業であって、介護休業の対象家族を介護するためのもの

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001309207.pdf

次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な指針事項(案)について(2024/9/18更新)

厚生労働省は、第71回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

資料の中から、

①次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な省令事項(案)

②次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な指針事項(案)

をご紹介します。

今回は、②次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な指針事項(案)をご紹介します。(資料より一部抜粋、下線は筆者加筆)

1 一般事業主行動計画の策定等に関する手順等

(1)女性活躍推進法に基づく行動計画との一体的策定・届出

○ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画と女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画は、これら二つの法律に定める要件を満たし、かつ、その計画期間を同一とする場合に、次世代育成支援対策推進法施行規則第1条第2項により、一体的に届出ができることとなっている。この際、雇用環境・均等局長が定める共通の届出様式(女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出の様式)があるので、適宜活用していくことが望ましいこと。

(3)状況把握・課題分析

① 一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、以下のア及びイの事項を把握し、課題分析を行うことが求められる。

ア 男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況

イ フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショ ナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)の状況

③ また、これらの課題分析は、各事業主の実情に応じて行うべきものであるが、男女間で両立支援制度の利用状況に差があり、女性に育児負担が偏りがちである現状が見られることや、男女ともに働き方を見直していくことが必要であることを踏まえ、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、次の方法も参考に、課題分析を行うこ

とが効果的である。

(4)次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定

① 育児休業等の取得や労働時間の状況に係る数値目標の設定

一般事業主行動計画においては、より一層労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、(3)の状況把握・課題分析の結果を踏まえつつ、その結果を勘案して、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標として、(3)①ア及びイに係る数値目標を設定することが必要であること。また、育児休業等の取得の状況に係る数値目標を設定する際には、男女間の著しい育児休業の取得状況の差を勘案し、企業内の労働者の取得実績や取得希望等を勘案して、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標を設定されることが望ましいものであること。

数値目標については、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよいが、数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとして、各事業主の実情に見合った水準とすることが重要であること。

② 育児休業等の取得の状況や労働時間の状況以外に関する目標の設定

育児休業等の取得の状況や労働時間の状況((3)①ア及びイに係る数値目標)以外の労働者の職業生活と家庭生活の両立に関する目標を設定する際には、各企業の実情に応じ、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましいものであること。

(5)計画の実施状況の点検

〇 一般事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施状況に加えて、定期的に、数値目標の達成状況についても点検・ 評価を実施し、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要であること。

その際には、「女性が働きやすい職場」だけでなく「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指すため、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときに実施する、(3)の状況把握・課題分析や、それを踏まえて設定される (4)①に係る数値の改善状況についても、併せて点検・評価を行うことが効果的であること。

2 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備(一般事業主行動計画の内容に関する事項)

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各企業の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましいこととすること。

(1)妊娠中及び出産後における配慮

〇 現行の妊娠中及び出産後における配慮に関連し、配偶者が流産・死産(人工妊娠中絶を含む。)をした労働者に対して、 配偶者の支援のため、休暇を取得しやすい環境を整備するなどの取組を実施すること。

(2)子育てのための休暇制度

〇 男性の子育て目的の休暇の取得促進として、「小学校就学前の子どもがいない労働者においては、小学校就学後の子どもや孫の子育てのための休暇制度を創設する」としていたところ、男性に限らない子育てのための休暇制度とした上で、子の看護等休暇の対象年齢の拡大も踏まえ、「小学校第三学年修了前のこどもがいない労働者に対しては、小学校第四学年以降のこどもや孫の子育てのための休暇制度を創設する」とすること。

(3)育児休業や短時間勤務制度を利用しやすく、育児休業後に職場復帰しやすい環境の整備

〇 育児休業に加え、短時間勤務制度も利用しやすく、また、育児休業後の就業が円滑に行われるような環境を整備し、育児休業や短時間勤務制度の利用を希望する労働者について、その円滑な取得を促進するため、例えば、次に掲げる措置を実施すること。

ア 男性の育児休業の取得を促進するための措置

「産後パパ育休」の制度についての周知等、男性の育児休業の取得を促進するための措置を実施すること。

イ 育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保等

育児休業や短時間勤務制度を利用する期間について当該労働者の業務を円滑に処理することができるよう、当該期間について当該業務を処理するための業務の代替要員確保や、業務内容や業務体制の見直し等に関する企業の方針を定め、実施するとともに、当該労働者や周囲の労働者に対して周知すること。

また、当該育児休業取得者又は短時間勤務制度利用者の原職や原職相当のポジションへの円滑な復帰等を促す観点から、周囲の労働者に対する業務状況のマネジメントや評価に関することや、当該期間中の手当ての支給等に関する事項についても盛り込んでおくことが望ましいものとすること。

(4)男女がともに仕事と子育てを両立できる環境の整備

〇 育児休業等を取得し、又は子育てを行う労働者が就業を継続し、活躍できるようにするため、女性労働者に向けた取組に加えて、例えば、次のような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組を実施すること。

ア 子育て中の労働者に向けた取組

ⅰ 育児休業からの復職後又は子育て中の労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組

ⅱ 今後のキャリア形成の希望に合わせた両立支援制度の利用や配偶者との家事分担等の検討を促すためのキャリア研修の実施

イ 管理職に向けた取組等

ⅰ 育児休業に加えて、短時間勤務制度等を利用しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組

ⅱ 育児休業や短時間勤務制度等の制度利用者のキャリア形成・能力開発を行っていく必要があることや、円滑な制度利用のために業務を代替する周囲の労働者の業務見直しや評価への配慮が求められることについての管理職向けの情報提供や研修の実施

ウ 組織のトップの関与等

各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図る方策として、企業トップによる仕事と子育ての両立支援の推進が重要であるという考え方を明確にした強いメッセージを発信することが望ましいものであること。

(5)柔軟な働き方を実現するための取組

〇 働き続けながら子育てを行う労働者が子育てのための時間を確保できるようにするため、こどもを育てる労働者のうち希望する者が利用できる制度について、所定外労働の制限および短時間勤務制度の対象範囲を小学校就学以上のこどもを養育する労働者に拡大するとともに、次に掲げる措置を追加すること。

ア 在宅勤務等の導入(テレワークの活用)

イ 子育てのために必要な時間帯や勤務地に関する配慮

育児・介護休業法に基づく深夜業の制限に加えて、こどもの規則的な生活習慣などのために労働者の勤務時間帯に配慮が必要な場合に、その事情に配慮した措置を実施すること。また、就業場所の変更を伴う配置の変更を行う場合には、労働者の子育ての状況に配慮すること。

ウ 子や家庭の状況に応じた両立支援の実施

労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合、ひとり親家庭など、子の心身の状況や労働者の家庭の状況により職業生活と家庭生活の両立に支障となる事情がある場合に、その事情に配慮した措置を実施すること。

3 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備等(一般事業主行動計画の内容に関する事項)

計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各企業の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましいこととすること。

(1)所定外労働の削減

〇 所定外労働を削減するための方策等を検討し、実施する際には、一般事業主行動計画の策定の際に定めた1(4)①の労働時間の状況に係る数値目標の達成状況を勘案しながら実施すること。

(2)心身の健康への配慮

〇 子を養育する労働者や育休中の労働者の業務を代替する労働者に対し始業時刻変更等の措置や在宅勤務等の措置を講ずるに当たっては、夜間の勤務や長時間労働等により心身の健康の不調が生じることのないよう、当該労働者について事業主が配慮を行うことや、労働者自身による心身の健康保持を促すことを行うこと。例えば、在宅勤務等の措置において、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン等に沿って、適正な労務管理をすること、面談を実施し労働者の健康に関する状況を把握し配慮すること、勤務間インターバル(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間 の休息を確保することをいう。)を導入すること等を行うこと。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001303816.pdf

次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な省令事項(案)について(2024/9/17更新)

厚生労働省は、第71回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

資料の中から、

①次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な省令事項(案)

②次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な指針事項(案)

をご紹介します。

今回は、①次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえた主な省令事項(案)をご紹介します。(資料より一部抜粋、下線は筆者加筆)

1 一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し

〇 一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みについて、次のとおりに見直しを行うこと。

① 一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、以下のア及びイの事項を把握しなければならないこととすること。

ア 男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」 の状況

イ フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッシ ョナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)の状況

② 一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、①で把握した事項について、行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならないものとすること。

③ 一般事業主は、①の状況の把握及び②の課題分析を行い、その結果を勘案して、次世代法第12条第1項の一般事業主行動計画を策定・変更する際、同条第2項第2号の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を同条第3項の規定により定めるに当たっては、①のア及びイに係る数値を用いて定量的に定めなければならないこととすること。

2 認定制度について

〇 認定制度における認定基準について、次のとおりに見直しを行うこと。

① 男性労働者の育児休業等取得率等について、次のとおりに引き上げるものとすること。

ア 男性労働者の育児休業等取得率

ⅰ トライくるみん 7%以上から10%以上に引上げ

ⅱ くるみん 10%以上から30%以上に引上げ

ⅲ プラチナくるみん 30%以上から50%以上に引上げ

イ 男性労働者の育児休業等・育児目的休暇取得率

ⅰ トライくるみん 15%以上から20%以上に引上げ

ⅱ くるみん 20%以上から50%以上に引上げ

ⅲ プラチナくるみん 50%以上から70%以上に引上げ

また、計画期間内に、男性労働者の育児休業等取得者又は育児目的休暇制度を利用したものがいない中小企業(労働者数が300人以下のものをいう。以下同じ。)の特例については、①アの取得率についても適用することとする。

具体的には、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに①アの取得率を満たしていれば、基準を満たすものとすること。

② 女性労働者の育児休業等取得率について、現行、女性労働者全体の取得率を75%以上としているところ、育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の取得率についても75%以上とすること。

また、現行の中小企業の特例を育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の取得率についても適用することとする。

具体的には、「計画期間内の育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、当該育児休業等取得率が75%以上」であれば基準を満たすこととすること。

③ フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の要件について、現行、「フルタイムの労働者等の法定時間外・ 法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること」としているところ、くるみん・プラチナくるみんの認定においては、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならないものとすること。

ア 法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること

イ 25~39歳の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること

④ 成果に関する具体的な目標を定めて実施するにあたって、現行、

ア 所定外労働の削減のための措置

イ 年次有給休暇の取得促進のための措置

ウ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置

の項目について、トライくるみん・くるみんは「いずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること」、プラチナくるみんは「全ての措置を実施しており、かつ、ア又はイのいずれかについて定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと」を要件としているところ、

上記アを削除した上で、「男性の育児休業取得期間の延伸のための措置」を加え、以下のとおりとすること。

ア 年次有給休暇の取得促進のための措置

イ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置

ウ 男性の育児休業取得期間の延伸のための措置

その上で、プラチナくるみんの要件を、「ア~ウの全ての措置を実施しており、かつ、ア又はウの少なくともいずれか 一方について定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと」とすること。

⑤ プラチナくるみんにおける能力向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画の要件について、現行「育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること」であるところ、「育児休業等をし、又は育児を行う男女労働者が仕事と育児を両立させながら意欲・能力を発揮して活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること」とすること。

⑥ 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」に準ずる制度を講じていることの要件については、育児・介護休業法の改正により所定外労働の制限の対象となる子の年齢が小学校就学まで延伸されることや当該労働者について柔軟な働き方を実現するための措置が講じられることから、削除すること。

3 その他

※ くるみん認定等申請に係る2の経過措置として、令和3年11月改正省令の例にならい、以下を規定する。

○ 施行日(令和7年4月1日)前のくるみん認定、プラチナくるみん認定又はトライくるみん認定の申請については、改正前の基準を適用することとする。

○ 施行日から令和9年3月 31 日までの2年間のくるみん認定、プラチナくるみん認定又はトライくるみん認定の申請は、改正前の基準を適用することができることとする。

○ くるみん認定申請に係る計画期間が、施行日前後でまたがっている場合、改正後の新基準の適用に当たっては、令和7年3月31日以前の実績は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、計算期間には含めず、施行日以降の期間のみにおける実績で算出することも可能とする。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001303906.pdf

【育介法1分NEWS】#04(東京労働局公式YouTube)のご紹介(2024/9/14更新)

東京労働局では、【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法を解説しております。

今回、令和6年9月11日に改正育児・介護休業法の政省令が告示されたことに伴い、。【育介法1分NEWS】#04(東京労働局公式YouTube)を作成し公開しております。

動画では、育児・介護休業法の情報公表と次世代法について紹介されております。

その他、育児・介護休業法改正関連の情報が掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」報告書について(2024/8/13更新)

厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」報告書を公表しております。

本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方を検討してきました。

報告書の概要から一部抜粋してご紹介します。

1. 女性活躍推進法等を通じた雇用の分野における女性活躍の更なる推進

①女性活躍推進法については、10年間期限を延長することが適当。

②事業主行動計画の策定が努力義務である100人以下の企業については、努力義務を維持した上で、支援策の充実が必要。

④女性活躍に関する情報公表について、

・男女間賃金差異については、101人以上 300人以下の企業においても公表を義務とすることが適当。

・女性管理職比率については、企業の実情を踏まえつつ、開示必須項目とすることが適当。

併せて、男女別管理職登用比率の付記を促すことも検討すべき。

2. 月経・不妊治療・更年期等の健康課題への対応

②女性特有の健康課題については、ヘルスリ テラシーの向上が重要であり、国がコンテンツの作成・周知に取り組むことが望ましい。

③女性特有の健康課題への取組の要素を女性活躍推進法の事業主行動計画に盛り込むことを検討すべき。

④女性特有の健康課題に取り組む企業を評価するための、えるぼし認定制度の見直しをすることが適当。

3. 職場におけるハラスメント対策の充実

②カスタマーハラスメントについては、

・企業横断的に取組が進むよう、対策強化が必要。労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当。

・定義については、社会全体で幅広く受け入れられるものの検討が適当であり、別紙の3つの要素のいずれも満たすものとして検討すべき。

③就活等セクシュアルハラスメントについても、事業主の雇用管理上の措置が講じられるようにしていくことが適当。

※カスタマーハラスメントの3要素

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと

②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること

③労働者の就業環境が害されること

・「社会通念上相当な範囲を超えた言動」か否かの判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断。「言動の内容」、「手段・態様」の片方のみで社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得る。また、正当な指摘等を受けた事業者(労働者)の側の不適切な対応が端緒となっている場合があることにも留意する必要がある。

・なお、クレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要がある。

詳細は、以下よりご確認ください。

育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)について③(2024/7/1更新)

厚生労働省は、第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

今回、育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)等が資料として掲載されております。

前回に引き続き3回目で最後のご紹介になります。

◆育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)

※資料より一部抜粋(下線は筆者加筆)

Ⅱ 改正法第2条による改正後の育児・介護休業法関係【公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行】

1 「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

(1)各措置の具体的な内容

①厚生労働省令で定める在宅勤務等の利用日数の基準は、措置を講じていると認められる最低限の日数を規定したものであり、当該日数より高い頻度で利用することができる措置とすることが望ましいものであること。

②「所定労働時間の短縮措置」は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて設定することが望ましいものであること。

③「休暇を与えるための措置」は、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、かつ、 終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認める措置となるように配慮すること。

(2)事業主が、法第23条の3第4項の規定により意見を聴くに当たっては、子を養育する労働者からの意見聴取や労働者に対するアンケート調査も併せて行うことが望ましいものであること。

(3)「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用する労働者に対しては、当該労働者の家庭や仕事の状況が変化することも あるため、労働者が選択した制度が労働者にとって適切であるかを確認する等の目的で、子が3歳になるまでの適切な時期に面談等を実施した以降においても、定期的な面談等を実施することが望ましいものであること。

(4)事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際の対応について

① 職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質、内容等に応じて講じる措置の組み合わせを変える等、措置を講ずることが望ましいものであること。また、それまでの各制度の事業所における活用状況にも配慮することが望ましいものであること。

②「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じようとするときは、例えば3以上の措置を講ずることや、講じた措置について多様な内容の措置を設定すること等、可能な限り労働者の選択肢を増やすための工夫をすることが望ましいもので あること。

③「柔軟な働き方を実現するための措置」については、例えば短時間勤務の制度を選択した労働者が、当該措置を利用しながら在宅勤務等の措置に準じた措置を利用することができる社内制度とする等、労働者が選択した措置と併せて、その他の制度を同時に利用することができる社内制度とすることが望ましいものであること。

④労働者が「柔軟な働き方を実現するための措置」の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。また、当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。

2 育児期の両立支援のための定期的な面談

○子を養育する労働者については、育児期に当該労働者の仕事と育児の両立に係る状況やキャリア形成に対する考え方等が変化する場合があることを踏まえ、法第23条の3第5項の規定による面談等の他、妊娠・出産等の申出時や育児休業後の復帰時、所定労働時間の短縮措置や法第23条の3第1項の規定による措置の利用期間中等においても、定期的な面談等を実施することが望ましいものであること。

3 心身の健康への配慮

○子を養育する労働者や家族を介護する労働者に対し始業時刻変更等の措置や在宅勤務等の措置を講ずるに当たっては、夜間の勤務や長時間労働等により心身の健康の不調が生じることのないよう、当該労働者について事業主が配慮を行うことや、労働者自身による心身の健康保持を促すことが望ましいものであること。例えば、在宅勤務等の措置において、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン等に沿って、適正な労務管理をすること、面談を実施し労働者の健康に関する状況を把握し配慮すること、勤務間インターバル(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の 休息を確保することをいう。)を導入すること等が考えられること。

4 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮

①妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期のほか、育児休業後に就業を開始する際や、労働者から申出があった際等にも、仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認を行うことが望ましいこと。

②事業主は、確認した意向について、自社の状況に応じつつ、例えば次に掲げる事項について配慮することが考えられること。 ア 始業及び終業の時刻に係る調整

イ 就業の場所に係る調整

ウ 業務量の調整

エ 子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間の見直し

オ その他労働条件の見直し

③②の他、事業主は、次に掲げる対応を行うことが望ましいものであること。

ア 労働者の子に障害がある場合や子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該労働者が希望するときには、短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。

イ 労働者がひとり親家庭の親である場合であって、当該労働者が希望するときには、子の看護等休暇等の付与日数に配 慮すること。

詳細は、以下よりご確認ください。

育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)について②(2024/6/30更新)

厚生労働省は、第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

今回、育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)等が資料として掲載されております。

前回に引き続きご紹介します。

◆育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)

※資料より一部抜粋(下線は筆者加筆)

Ⅱ 改正法第2条による改正後の育児・介護休業法関係【公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行】

1 「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容

(1)各措置の具体的な内容

①「始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの」の内容は、次に掲げるいずれかの方法により講じなけれ

ばならないものとする。

ア 労働基準法第32条の3第1項の規定による労働時間の制度を設けること(フレックスタイム制)(総労働時間を清算期

間における所定労働日数で除した時間が1日の所定労働時間と同一であるものに限る。)

イ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること

②「在宅勤務等の措置」は、次に掲げる要件を満たさなければならないものとする。

ア 1日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができること

イ 1月につき1週間の所定労働日数が5日の労働者については10労働日とし、1週間の所定労働日数が5日以外の労働

者についてはその1週間の所定労働日数に応じた労働日とすること

ウ 時間単位(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)で利用できるものであって、始業の時刻から連続し、又は

終業の時刻まで連続して利用するものであること

※1日未満の単位で利用する在宅勤務等の措置の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。

(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時

間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるも

のとする。)

③「育児のための所定労働時間の短縮措置」は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなけ

ればならないものとする。

④ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」は、次に掲げる要件を満た

さなければならないものとする。

ア 1日の所定労働時間を変更することなく利用をすること及び1年につき10労働日の利用をすることができるものとす

ること

イ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇」が取得できる厚生労働省令で定める1日未満

の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)(※)とすること

※ 1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。

(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間

数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものと

する。)

※ 始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

⑤ 育児・介護休業法第23 条の3第1項第5号の「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として

厚生労働省令で定めるもの」の内容は、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」とする。

(2)労使協定で対象から除外することのできる労働者

労使協定で「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められ

る労働者として厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。

(3)3歳になるまでの適切な時期の面談等

①事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認の適切な時期は、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(1歳11 か月に達した日の翌々日から起算して1年間(2歳11 か月に達する日の翌日まで))とする。

②事業主が労働者に対して個別周知する事項等は、次に掲げるものとする。

ア 事業主が選択して措置した「柔軟な働き方を実現するための措置」

イ アの制度の申出の申出先

ウ 3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者が請求できる所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に

関する制度、深夜業の制限に関する制度

③事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認は、次のいずれかの方法によって行うものとする(ウ及びエは、労働

者が希望する場合に限る。)。

ア 面談

イ 書面の交付

ウ ファクシミリを利用しての送信

エ 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

↑育児・介護休業法による面談等の措置と同様のものです。

2 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮

①事業主が労働者に対して確認する意向は、次に掲げる就業に関する条件とする。

ア 始業及び終業の時刻に係ること

イ 就業の場所に係ること

ウ 子の養育に関する制度又は措置(※)を利用することができる期間に係ること

※ 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、所定外労働の制限の制度、時間外労働の制限の制度、深

夜業の制限の制度、育児のための所定労働時間の短縮措置、所定労働時間の短縮措置の代替措置、柔軟な働き方を

実現するための措置その他子の養育に関する制度又は措置

エ その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

②事業主が労働者に対して行う意向の確認は、次のいずれかの方法によって行うものとする(ウ及びエは、労働者が希望

する場合に限る。)。

ア 面談

イ 書面の交付

ウ ファクシミリを利用しての送信

エ 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

↑育児・介護休業法による面談等の措置と同様のものです。

明日は、最後に、育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)のⅡ 改正法第2条による改正後の育児・介護休業法関係【公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行】をご紹介します。

詳細は、以下よりご確認ください。

育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)について①(2024/6/28更新)

厚生労働省は、第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

今回、育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)等が資料として掲載されております。

ボリュームがございますので、数回に分けてご紹介します。

まず、今後の施行スケージュールが一覧表にされています。

(出典:第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料)

上記表の中で、「公布の日から起算して1年6月以内において政令 で定める日」については、「令和7年 10 月1日」とするとする案が掲載されております。

◆育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)

※資料より一部抜粋(下線は筆者加筆)

Ⅰ 改正法第1条による改正後の育児・介護休業法関係【令和7年4月1日施行】

1 子の看護休暇制度の見直し

○「子の看護等休暇」の取得事由

ア 学校保健安全法第 19 条の規定による出席停止

イ 保育所等における学校保健安全法第 20 条の規定による学校の休業又はアに準ずる事由

○ 「子の看護等休暇」の取得事由について、教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等及び雇用環境整備

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

①個別周知する事項は、次に掲げるものとする。

ア 次に掲げる制度及び措置(ⅱからⅵを「介護両立支援制度等」という。以下同じ。)

ⅰ 介護休業に関する制度

ⅱ 介護休暇に関する制度

ⅲ 所定外労働の制限に関する制度

ⅳ 時間外労働の制限に関する制度

ⅴ 深夜業の制限に関する制度

ⅵ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

イ 介護休業及び介護両立支援制度等の申出の申出先

ウ 介護休業給付金に関すること

②事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認は、次のいずれかの方法によって行うものとする(ウ及びエは、労働者が希望する場合に限る。)。

ア 面談

イ 書面の交付

ウ ファクシミリを利用しての送信

エ 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

↑育児に関する措置が介護に読み替えられているだけです。

(2)介護に直面する前の早期の両立支援制度等に関する情報提供

①事業主が情報提供を行う期間は次のいずれかとする。

ア 40 歳に達した日の属する年度の初日から末日まで

イ 40 歳に達した日の翌日から起算して1年間

② 事業主が情報提供を行う事項は、次に掲げるものとする。

ア 介護休業及び介護両立支援制度等

イ 介護休業及び介護両立支援制度等の申出の申出先

ウ 介護休業給付金に関すること

③ ②の事項の情報提供の方法は、次のいずれかとする。

ア 面談

イ 書面の交付

ウ ファクシミリを利用しての送信

エ 電子メール等の送信

(3)介護休業及び介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置

○「研修の実施」及び「相談体制の整備」の他に、次に掲げるものとする。

ア 介護休業及び介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及び当該事例の提供

イ 介護休業及び介護両立支援制度等並びに介護休業及び介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知

↑育児に関する措置が介護に読み替えられているだけです。

◆育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)

※資料より一部抜粋(下線は筆者加筆)

Ⅰ 改正法第1条による改正後の育児・介護休業法関係【令和7年4月1日施行】

1 3歳になるまでの子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮措置について

○「所定労働時間の短縮措置」は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて設定することが望ましいものであること。

2 家族の介護に直面した労働者に対する個別の周知等及び雇用環境整備

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

①介護休業及び介護両立支援制度等を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置は、労働者による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得や利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第21条第2項の措置の実施とは認められないものであること。

②介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること。

↑育児に関する措置が介護に読み替えられているだけです。

(2)介護に直面する前の早期の両立支援制度等に関する情報提供

○介護休業及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、早期の情報提供を行う際には介護保険制度についても併せて知らせることが望ましいものであること。

(3)個別周知や早期の情報提供の際の対応

○(1)及び(2)により介護休業及び介護両立支援制度等を労働者に知らせるに当たっては、次に掲げる育児・介護休業法に規定する介護休業及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいものであること。

ア 介護休業制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること。

イ 介護休暇制度は、介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために取得できるようにするものと位置付けられていること。

ウ 所定労働時間の短縮措置等その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度は、日常的な介護のニーズ に定期的に対応するために利用できるものと位置付けられていること。

(4)介護休業及び介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置

○雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいものであること。

次回、公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行部分について、ご紹介します。

詳細は、以下よりご確認ください。

あなたにあった出産施設を探せるサイト「出産なび」(厚労省)のご紹介(2024/6/13更新)

厚生労働省は、あなたにあった出産施設を探せるサイト「出産なび」を公開しております。

「出産なび」には、全国の分娩を取り扱う約2,000件の施設について、所在地、外来受付時間、医師数や年間分娩件数といった基礎情報に加え、助産ケアや付帯サービスの実施有無、分娩にかかる費用の目安などの詳細情報が施設ごとに掲載されています。

エリアや詳細条件を指定して検索し、該当する施設の情報を確認することが可能です。

〇このウェブサイトでできること

1.地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます。

検索機能について

・都道府県や市区町村、サービスを選択すると、該当する分娩施設が表示されます。詳しい情報を確認したい施設をクリックしてください。

・一覧表示のほか、地図から探すこともできます。検索結果一覧画面の右上に表示される「地図で探す」ボタンをクリックしてください。

・ ボタンをクリックすると詳しい説明を確認することができます。

2.それぞれの施設について、「施設の情報」「助産ケア」「付帯サービス」「費用等」の詳しい情報を確認することができます。

詳細は、以下よりご確認ください。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要について(2024/6/10更新)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が、令和6年6月5日の参議院本会議で可決・成立しました。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要について、資料より一部抜粋してご紹介致します。

1 .「加速化プラン」において実施する具体的な施策

(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化

①児童手当について、⑴支給期間を中学生までから高校生年代までとする、⑵支給要件のうち所得制限を撤廃する、⑶第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする、⑷支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする抜本的拡充を行う。

(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

②保育所等に通っていない満3歳未満の子どもの通園のための給付(こども誰でも通園制度)を創設する。

⑥児童扶養手当の第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げる。

(3)共働き・共育ての推進

①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する。

②自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設する。

3 .子ども・子育て支援金制度の創設

①国は、1(1)①②、(2)②、(3)①②(*)に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支払基金による徴収事務等を定める。

②医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法、国民健康保険等における低所得者軽減措置等を定める。

③歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入し、各年度の納付金総額を定める。

④令和6年度から令和10年度までの各年度に限り、(*)に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債を発行できること等とする。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和6年度改正育児・介護休業法に関する特設ページを開設(東京労働局)(2024/6/7更新)

東京労働局は、令和6年度改正育児・介護休業法に関する特設ページを開設しました。

特集ページでは、育児・介護休業法の令和6年度改正の最新情報について、随時掲載される予定です。

最新トピックスとして、以下の情報が掲載されております。

【1分NEWS】

令和6年度改正の最新情報について、1分でお知らせいたします。

・「#01 改正育児・介護休業法が国会を通過!」(令和6年5月24日)

・「#02 改正育児・介護休業法が公布されました!」(令和6年5月31日)

詳細は、以下よりご確認ください。

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントに関するリーフレットのご紹介(2024/6/5更新)

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が以下の内容について改正されました。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

厚生労働省は、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内に関するリーフレットを作成し公表しております。

また、2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます。本件に関するリーフレットも作成し、公表されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

「女性活躍に関する調査」の報告書を公表(2024/5/18更新)

厚生労働省は、令和5年度厚生労働省委託事業「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」の一環として行われた「女性活躍に関する調査」の報告書を公表しております。

この調査は、平成27年に制定された女性活躍推進法の浸透状況と課題を明らかにすることを目的に、全国の企業を対象に、令和5年12月~令和6年1月に実施しされたものです。

第2章 調査結果の概要から一部抜粋してご紹介します。

〇2019年改正後の状況把握

(1) 女性労働者の状況

・この5年間で劇的に変化しているわけではない。規模が小さい企業ほど常用労働者の女性比率の割合は小さく、規模が大きい企業ほど常用労働者女性比率も大きいという規模間の違いはあるものの、時点間で大きく変化しているわけではない。

・管理職に占める女性比率については、そもそも規模の小さい企業では管理職ポストが少ないという事情から、比率自体を規模間で比較することは難しいが、それぞれの規模においてこの5年間で女性管理職比率が0(女性管理職がいない)という割合は減少している。特に「300人以上」においては、必ずしも大きいとは言えないが女性管理職比率の上昇もみられている。

・女性の昇進者の有無についても、そもそも規模ごとに昇進機会が異なっているという事情から単純な比較は難しいが、特に「300人以上」においては、女性の昇進者がいるという割合がこの5年間で増加している。

(2) 行動計画の策定と取組

・特に2019年改正後に義務化の対象となった「100~ 299 人」では行動計画の策定率が大きく増加している。一方で「30~99人」についても策定率は上昇しているものの、未だ15%にとどまっており、行動計画の策定があくまでも努力義務にとどまっていることがうかがえる。

・行動計画の策定理由に注目すると、むしろ努力義務になっている「30~99 人」ではこの5年間で企業イメージの向上や女性活躍に関する課題解決を理由に挙げる企業が増加しており、「100~299人」と「300人以上」と比べてもその割合は比較的高くなっている。その反面、行動計画の策定が義務化されている「100~299人」と「300人以 上」では「法律に定められているから」という理由が大多数である。

・数値目標の設定の時点間変化はそれほど大きくはないが、「30~99人」では「採用」「継続就業」、「100~299人」では「採用」「登用」に関して数値目標を設定した割合が増加している。

・各規模とも数値目標達成のための具体的な取組の第 1 位の項目は「求職者に向けた積極的広報」であるが中規模企業ではややその割合が小さい。

〇女性活躍推進法の影響・効果

・女性の管理職者比率の変化(3年前比較)に関して、「300人以上」の企業では、情報公表項目数が多いほど女性管理職の比率が以前より高まったとする割合が多く、特に係長相当職と課長 相当職での女性比率の変化にその傾向が現れている。一方で、「30~99人」と「100~299人」で はそうした傾向が係長相当職の女性比率の変化に限定されている。

・女性社員への影響では、情報公表項目数が多い企業で女性の採用や活躍が促進され、特に「100~299 人」と「300人以上」では、情報公表項目数が多いほど「育児・介護をしながら働く女性 管理職が出てきた・増えた」が高くなるという特徴がある。

・企業全体への影響については、当然ながら情報公表項目数が多いほど「女性活躍に向けた社内の意思統一ができた」というポジティ ブな影響が規模に関わらず観察されるほかに、職場活性化や効率化、離職率の低下に対してもポジティブな影響がみられる。

・特に行動計画が義務化されていない「30~99人」については、情報公表項目の数が増えることの影響が多くの項目で見られている。

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

「第5回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の資料について(2024/5/1更新)

厚生労働省は、令和6年4月26日に開催された「第5回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の資料を公開しております。

資料の中に、ハラスメントに関する裁判例の傾向がございますので、そちらを一部ご紹介します。(資料より一部抜粋、下線は筆者加筆)

<全体を通じて>

・裁判所は、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法等のハラスメント規定がな い時点であっても、労働者に働きやすい職場環境の中で働く利益もしくは人格権があることを前提に、①行為者に対しては不法行為、②事業主に対して債務不履行(職場環境配慮義務もしくは安全配慮義務違反)もしくは不法行為の使用者責任によって損害賠償を認めている傾向がある。

・ 事業主の責任は、最終的には個別具体的に判断されるものであるが、以下のよう な傾向がみられる。

① 不法行為の使用者責任の態様は、法理論上は事業主に対して無過失責任を負わせるものではないが、裁判所はハラスメントに該当する行為があった場合については、比較的広範囲に民法715条の事業執行性の要件充足を認め、事業主の責任を認めるのが通例である。

なお、民法715条1項の適用に当たっては、被用者の不法行為責任が前提となるが、その内容としては、(i)ハラスメントを行った加害行為者である被用者の不法行為責任、(ii)ハラスメントによる職場環境の悪化に対して、必要な職場環境の調整や配慮等を怠った管理者の不法行為責任の2つがありうる

② 一方で、裁判所は、事業主の債務不履行責任を判断するに当たっては使用者が職場環境配慮義務または安全配慮義務を尽くしていたかどうかを判断基準としている。

<パワーハラスメント>

・ 裁判所における行為者の言動態様の事実認定において、問題となる行為が複数回 であれば権利侵害に該当するなどといった明確な基準はないが、「継続的で執拗な ものであったかどうか」「社会通念上許容される指導又は叱責の範囲を明らかに超 えるものであったかどうか」を判断の要素の一つとしてみていると考えられる。

・ 複数回であっても、例えば人の生命というものに対応し、ヒューマンエラーが許 されない医療現場において、労働者の人格否定ではなく、職場教育の側面が大きいと判断される言動である場合は違法性を認定していない。

・ 事業主が被害者に問題行動があったことから、指導をしたと主張しているケース において、裁判所は、被害者の問題とされている行動について分析し、事業主側の対応について事実認定している。

<セクシュアルハラスメント>

・ 労働者に限らず、社外のフリーランスに対するセクシュアルハラスメント、パワ ーハラスメントについても、行為者に対して不法行為責任、企業に対して安全配慮義務違反による債務不履行責任を認めた裁判例がある。

<カスタマーハラスメント>

・ 事業主の対応が不十分であったとして、労働者が訴えている例では、事業主が講 じた措置に照らし、必要な注意・配慮を欠いたと認められるかどうかにより、事業主の不法行為及び債務不履行を構成する注意義務違反の有無を判断している。

その他、別紙として、ハラスメント関係裁判例も掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

仕事と介護の両立支援に関する厚労省の動画のご紹介(2024/4/18更新)

厚生労働省は、仕事と介護の両立支援に関する以下4つの動画を新たに公開しております。

・【事業主・人事労務担当者向け】社員の介護離職を防ぐ~企業が最初に取り組むこと~(7:50)

社員の介護離職を防ぐために、両立支援制度や、介護保険制度の相談窓口である地域包括支援センターの情報を発信するなど、各企業において最初に取り組んでいただきたい内容が紹介されております。

・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Aさん・急に介護に直面した場合~(11:18)

急に介護に直面したAさんが仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。

・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Cさん・遠方の家族を介護する場合~(11:48)

遠方の母親の介護が必要になったCさんが、仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。

・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Bさん・認知症の場合~(13:25)

認知症の父親の介護と育児を抱えるBさんが、仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。

動画は、以下よりご確認ください。

「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表(経済産業省)(2024/4/2更新)

経済産業省は、仕事をしながら家族の介護に従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」を取り巻く諸課題への対応として、より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた企業経営層向けのガイドライン「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表しております。

本ガイドラインは、企業における仕事と介護の両立支援を先導していくことが期待される経営層を対象にしたものであり、企業が取り組むべき事項をステップとして具体的に示しています。

以下の内容が掲載されております。(目次より抜粋)

Ⅰ. はじめに ガイドライン策定に当たって

1. ガイドライン策定に至った社会的背景

2. ガイドラインが目指すもの ・ アプローチする対象

Ⅱ. 企業が経営面において仕事と介護の両立に取り組む意義

1. 企業経営としての仕事と介護の両立の重要性

2. 仕事と介護の両立支援が企業に与える影響

Ⅲ. 仕事と介護の両立に関する従業員や企業の現状・課題

1. 仕事をしながら介護に直面する従業員の実情・企業への期待

2. 仕事と介護の両立支援に関する企業の現状・課題

Ⅳ. 企業が取り組むべき介護両立支援のアクション

1. 企業における介護両立支援の全体像

2. 全企業が取り組むべき3つのステップ

3. 企業独自の取組の充実

4. 外部との対話・接続

(出典:経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」)

詳細は、以下よりご確認ください。

育児休業取得企業好事例集、男性の育児休業取得促進のための実践マニュアルのご紹介(2024/3/25更新)

イクメンプロジェクトでは、男性の育児休業取得を積極的に進める企業の取組内容をまとめた好事例集を制作・公開しました。

企業の事例をインタビュー形式でまとめています。男性の育児休業取得を推進するにあたっての参考となる情報を掲載しています。10社の事例が紹介されております。

また、男性の育児休業取得を推進する上で、企業が直面する課題の解決に向けたヒントを取りまとめた「実践マニュアル」を公開しました。

育児休業取得促進における以下の8つの課題と解決に向けた実践的ヒントが掲載されております。

課題1 代替要員の確保(業務量に応じた人員の確保)

課題2 業務の属人化

課題3 経営層の理解不足

課題4 上司・同僚の理解不足

課題5 自社では育休を取得できない・取得を申し出にくいという男性従業員の認識

課題6 男性従業員が育休を取得しようと考えていない

課題7 男性のキャリア・業績評価への影響に関する不安

課題8 育休期間中の収入面の不安

他にも役立つ資料が掲載されております。

以下よりご確認ください。

育児・介護休業法を解説する動画を公開(イクメンプロジェクト)(2024/3/24更新)

イクメンプロジェクトでは、育児・介護休業法を解説する動画を公開しました。

育児休業制度の内容や企業の義務について徹底解説したものです。企業の事例や最新の育児・介護休業法の各種規定を大変わかりやすく解説しています。

動画は、以下の内容で構成されております。

・Part1 00:00:00~ 導入~企業の好事例①

・Part2 00:03:56~ 育児・介護休業法の解説

・Part3 00:21:38~ 企業の好事例②

以下よりご確認ください。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(育児休業給付関係)について(2024/3/23更新)

厚生労働省は、令和6年3月14日に開催された「第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料を公開しております。

資料の中から、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(育児休業給付関係)」について、概要をご紹介します。(育児休業給付金の延長手続きに関する事項です。)

〇改正の概要

規則第101条の25第1号に規定する「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、 当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」ものとする。

※「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」については、業務取扱要領において次の内容を定める予定。

・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相 当の時間を要する施設のみとなっていないこと

・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の 意思表示を行っていないこと

改正後の規定については、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合又 は1歳6か月に達する場合に適用することとする。

ただし、「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2か月に達する日までの範囲で延長されている場合は、当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合。

施行期日:令和7年4月1日

見直し後は、自治体の入所保留通知のみではなく、本人の申告内容等に基づき、ハローワークにおいて延長の適否が判断されます。

以下の書類が確認書類として追加されるようです。

①本人が記載する申告書

②市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

本人が記載する申告書のイメージも掲載されております。

(出典:第194回 職業安定分科会雇用保険部会資料1-2)

詳細は、以下よりご確認ください。

「健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度」(動画)を掲載(日本年金機構)(2024/3/21更新)

日本年金機構は、「健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度」(動画)を掲載しました。(14:23)

本動画では、

1.産休や育休を取得したとき

2.職場復帰後に報酬が少なくなったとき

3.3歳未満の子を養育しているとき

の3つのケースについて説明しています。

具体的には、

1.産休や育休を取得したとき

事業主の申し出により保険料が免除されます

2.職場復帰後に報酬が少なくなったとき

被保険者の申し出により標準報酬月額の改定ができます

3.3歳未満の子を養育しているとき

被保険者の申し出により養育開始前の標準報酬月額で 年金額を計算する特例措置を受けられます

動画は、以下よりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/learn/kousei.html

育児介護休業法改正法案が国会に提出されました(2024/3/15更新)

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が令和6年3月12日に国会に提出されました。

以前、こちらのブログでも、法律案の内容については、触れておりますが、時間も経過しておりますので、改めて改正法案の概要に触れたいと思います。

◆改正の概要

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※柔軟な働き方を実現するための措置

始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。

③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

②次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。

③次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

②労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。

③介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等

詳細は、以下よりご確認ください。

「父親の仕事と育児両立読本」のご紹介(2024/3/7更新)

イクメンプロジェクトでは、「父親の仕事と育児両立読本」の改訂版を公開しました。

改定版では、制度の内容に関する記載を更新し、新たな育休取得者の事例を盛り込まれました。

「父親の仕事と育児両立読本」には、妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法、仕事と家庭の両立のポイント等が盛り込まれています。

また、企業の人事労務担当者やワーク・ライフ・バランスの研究者による実務的・専門的な視点からの育児休業の取得に関するメリットや、実際に育児休業を取得した4名の方の体験談も掲載されております。

冊子の45ページからは、「子育て書き込みノート」となっており、父親が身につけておきたい妊娠・出産・子育ての基礎知識を学びながら、自分自身の育休や子育てのスケジュールなどを記入することができるようになっています。

詳細は、以下よりご確認ください。

育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱について(2024/2/2更新)

厚生労働省の労働政策審議会は、令和6年1月30日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、厚生労働大臣に答申しました。

厚生労働省は、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定です。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」

以下の改正が予定されております。(項目のみ列挙)

〇令和7年4月1日施行

◆育児介護休業法

・子の看護休暇の改正

・介護休暇の改正

・育児のための所定外労働の制限の改正

・介護についての申出があった場合等における措置等の新設

・雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正

・育児休業の取得の状況についての公表の改正

・育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正

◆次世代育成支援推進法

・事業主の責務の改正

・一般事業主行動計画の改正

・特定事業主行動計画の改正

〇公布の日から施行

◆次世代育成支援推進法

・次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長

〇公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

◆育児介護休業法

・妊娠又は出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮

・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

改正内容の詳細については、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdf

「女性の活躍推進企業データベース」 新着コンテンツのご紹介(2023/11/17更新)

厚生労働省のウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」で様々な情報発信を行っています。

新着コンテンツでは、企業研究に役立つインタビュー記事や、企業の方向けの特集記事が掲載されております。

◆お役立ち機能

・女性管理職比率の高い企業ランキング

女性管理職比率(課長級)、女性の係長級比率、女性役員比率※をランキング形式で見ることができます。

※女性活躍推進法の管理職に占める女性労働者の割合、係長級にある者に占める女性労働者の割合、役員に占める女性の割合です。

◆インタビュー

・機関投資家等へのインタビュー

「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)において採用されているESG指数と日本企業の情報開示について」

・有識者インタビュー

「男女の賃金の差異の情報公表が意味するもの」

その他、

・女性の活躍推進や両立支援に積極的に取り組む企業の事例

・女性の活躍推進に取り組むための参考情報として、関連するサイトのリンク

なども掲載されております。

自社の取組の参考とできる事例もあるかもしれません。

詳細は、以下よりご確認ください。

「取れる!育児休業」特設ページを開設(東京労働局)のご紹介(2023/10/31更新)

令和3年の育児・介護休業法の改正において男性の育児休業取得を促進するため創設された「産後パパ育休制度」が、施行から1年を迎えました。

東京労働局では、このタイミングを捉え、育児休業制度の内容をより分かりやすくお伝えするべく、「取れる!育児休業」と題した特設ページを開設しました。

特設ページでは、「3分でわかる!育児休業」シリーズとして、労働者、人事労務担当者、管理職の方など、さまざまなニーズにお応えできるよう、育児休業を12の切り口から、それぞれ3分にまとめた説明動画が掲載されております。社内研修にも活用いただけます。

以下の動画が掲載されております。

1.育児休業の最新情報

2.妊娠判明・・・育休取る?会社に何て言う?

3.産休・育休の基本(ママ編)

4.育休の基本(パパ編)

5.育休?自分は取れる?

6.産休・育休・・・お金のこと

7.育休とことん解説!(応用編)

8.保育園と育休(手続き解説)

9.会社の義務・禁止事項(法律のこと)

10.事例で見る!育休win-win説

11.管理職研修!(今と昔)

12.管理職研修!(卒検)

また、上記動画について、何から見たらよいかわからない方のために、以下の4つのケース別に、関係する動画をまとめたものも掲載されております。

・妊娠がわかった 流れを確認(労働者の方)

・育休を取りたい 自分は対象?(労働者の方)

・管理職研修 知識と心構え(会社の方)

・人事ご担当者さま 育休前から復職後まで(会社の方)

その他、東京労働局オリジナルの「妊娠(配偶者の妊娠)報告書フォーマット」も掲載されております。

ママ版、パパ版それぞれWord版、PDF版が掲載されております。

コンパクトによくまとまっておりますし、短時間で視聴可能ですので、人事労務ご担当者様は視聴されてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

「男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)を発表(イクメンプロジェクト)(2023/8/13更新)

イクメンプロジェクトでは、「男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)を発表しております。

2023年4月1日から従業員1,000人超の企業に義務化となった「男性の育児休業取得率等の公表状況」などについて、調査を行い、その速報値を公表する記者会見が開催されました。本貴社会見のアーカイブ動画も掲載されております。

本調査は、全国の従業員1,000人超のすべての企業・団体を対象に郵送によるWebアンケート調査形式で行われたものです。

調査時点は、2023年6月1日 (※育休等取得率は前事業年度の数値)です。

①育休等取得率の公表状況

6月末までに公表が必要となる企業(3月末決算の企業)のうち、調査時点ですでに男性の育休等取得率を公表している企業の割合は58.3%(1,066社中621社)であった。

②回答企業の男性育休等取得率

本プロジェクトの調査に回答した企業における男性の育休等取得率は46.2%であった。

③回答企業の男性育休取得日数平均(1)

回答企業における男性の育休取得日数の平均は46.5日であった。

③回答企業の男性育休取得日数平均(2)

男性の育休等取得率と平均取得日数には、弱い負の相関があった。

⇒男性の育休等取得率が高いほど、平均取得日数が短くなる傾向が見られる。

④公表による企業へのメリット

育休等取得率の公表による効果・変化として挙げられたものでは、「社内の男性育休取得率の増加」、「男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化」、「新卒・中途採用応募 人材の増加」の順で回答が多かった。

⑤育休取得率向上に向けた取組による効果

男性の育児休業取得率向上の取組による効果として挙げられたものでは、「職場風土の改善」、「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」、「コミュニケーションの活性化」の順で回答が多かった。

⑥育休等取得率向上に資する取組内容(1)

育児休業を取得しやすい職場の環境整備の取組状況を育休取得率別に見ると、男性の育休等取得率の高い(80%以上)企業群では、取得率が低い(20%未 満)企業群と比べて、「自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供」や「育児休業・ 産後パパ育休に関する研修の実施」の取組割合が高い傾向が見られた。

⑥育休等取得率向上に資する取組内容(2)

「育児休業に関する個別の周知・意向確認」の実施者を育休等取得率別に見ると、男性育休等取得率の高い(80%以上)企業群では、取得率が低い(20%未満)企業群と比べて、個別の周知・意向確認を「直属の上司」が行っている割合がやや高かった。また、男性育休等取得率が20%未満の企業群では、「人事部門の担当者」が行っている割合が他の企業群よりやや高かった。

⑥育休等取得率向上に資する取組内容(3)

個別の周知・意向確認の方法を育休等取得率別に見ると、男性育休等取得率の高い(80%以上)企業群では「電子メール」や「対面またはオンラインによる面談」を行っている割合が相対的に高く、男性育休等取得率が低い(20%未満)企業群では相対的に低かった。また、男性育休等取得率の高い企業群では「書面交付」を行っている割合が相対的に低かった。

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

育児介護休業法に関する通達を改正(令和5年5月8日適用)(2023/5/4更新)

厚生労働省は、育児介護休業法について、以下の通達を出しました。

・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和5年雇均発0428第3号)」

今回、改正された内容は以下の通りです。

※新型コロナウイルス感染症に伴い、保育所から登園自粛を要請された場合などにおいて、

➀子が1歳になるまでの3回目以降の育児休業や、

➁1歳以降の育児休業の延長

ができる特例については、

感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更されることや、保育所等の臨時休園等の状況を踏まえ、➀と➁のいずれも、令和5年5月8日に廃止されます。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001093101.pdf

男女の賃金の差異の情報公表の好事例を公開(2023/2/13更新)

厚生労働省は、女性の活躍を推進する企業を応援するために、厚生労働省が運営するウェブサイト「女性の活躍推進企業データベースで様々な情報発信を行っています。

女性活躍推進法に基づく情報公表項目として新たに追加された「男女の賃金の差異」についても、データベース上で情報公表を行っています。

このたび、その中から好事例をまとめ公開しております。好事例は今後も随時公開される予定です。

現在公開されているのは、㈱ペイロール社です。

記事には、以下の内容が掲載されております。

〇企業プロフィール(男女の賃金差異 に関する実績を含む)

〇賃金の差異を公開してよかったこと、大変だったこと

〇業務担当者インタビュー

・公開した理由・背景

・差異の要因

・公開にあたっての工夫・苦労

・ズバリ!公開した感想

〇経営陣からのメッセージ

私もレポートを読みましたが、差異の要因についての分析された結果については、興味深い内容が記載されていました。

ご興味のある方は、確認されてみてはいかがでしょうか。

以下のページよりご確認ください。

ページの下の方の以下の部分に掲載されております。

(好事例について)NEW

男女の賃金の差異の情報公表をしている企業の好事例を紹介します。

「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について改訂(2023/1/10更新)

厚生労働省は、「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第 20 条 ・省令第 1 9 条等関係)を令和4年12月28日に改訂し公表しております。

令和4年12月28日改訂版では、新たに以下のような質問が追加されております。

(一部抜粋)

・問14 育児・介護の事情で、短時間勤務、所定外労働・時間外労働・深夜業制限を受けた者は、その分だけ、賃金が少なくなる場合があるが、これらの者は、集計から除外してよいか。

(答)設問のような者について、

・労働時間が短くなる分だけ賃金が少なく なっており、

・実態として、育児・介護を行う労働者が女性に偏っている

とすれば、これらの結果として、 男女の賃金の差異が大きくなる可能性はある。

一方で、両性の働き方・休み方の違いが縮小すれば、男女の賃金の差異は縮小される。

このため 、設問のような者についても、総賃金(平均年間賃金を算出する計算式の分子)及び人員数(平均年間賃金を算出する計算式の分母)に加える。

・問29 有価証券報告書における「臨時従業員」についても、「非正規雇用労働者」の定義に適合している場合、その人員数の数え方を踏まえて 必要な算出を行って差し支えないか。

(答)差し支えない。

・問31 非正規雇用労働者(パートタイム労働者)のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者(短時間正社員、育児短時間勤務者等)についても、人員数について、換算を行って良いか。

(答)差し支えない。

なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の労働時間を基に換算してもよいが、

・そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか

・減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているか

については、個々の企業において決められていることである。

個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。

また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf

育児介護休業法に基づく育児休業取得率等のみを公表できるようになりました(両立支援のひろば)(2023/1/6更新)

仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」では、育児介護休業法に基づく育児休業取得率等のみを公表できるようになりました。

育児・介護休業法に基づき育児休業取得率等のみを公表する方法が、図を用いて説明されております。

(「登録状況一覧」→自社の行動計画・取組の新規登録・修正ページの「 育児・介護休業法に基づく育 児休業等の取得の状況を新規登録・修正する」を選択して入力してください)

その他、両立支援のひろばでは、「一般事業主行動計画公表サイト」以外にも、「Q&A集」、自社の取組状況を診断する「両立診断サイト」、「女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集」などが掲載されております。

「Q&A集」では、「働く方々向け」と「事業主向け」に、妊娠・出産、育児、介護についてよくある質問が掲載されております。また、パンフレットや関連のWEBサイトのリンクも掲載されております。

両立支援の新たな取り組み等検討されている企業の方は、参考となる情報があるかもしれませんので、一度、確認されてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

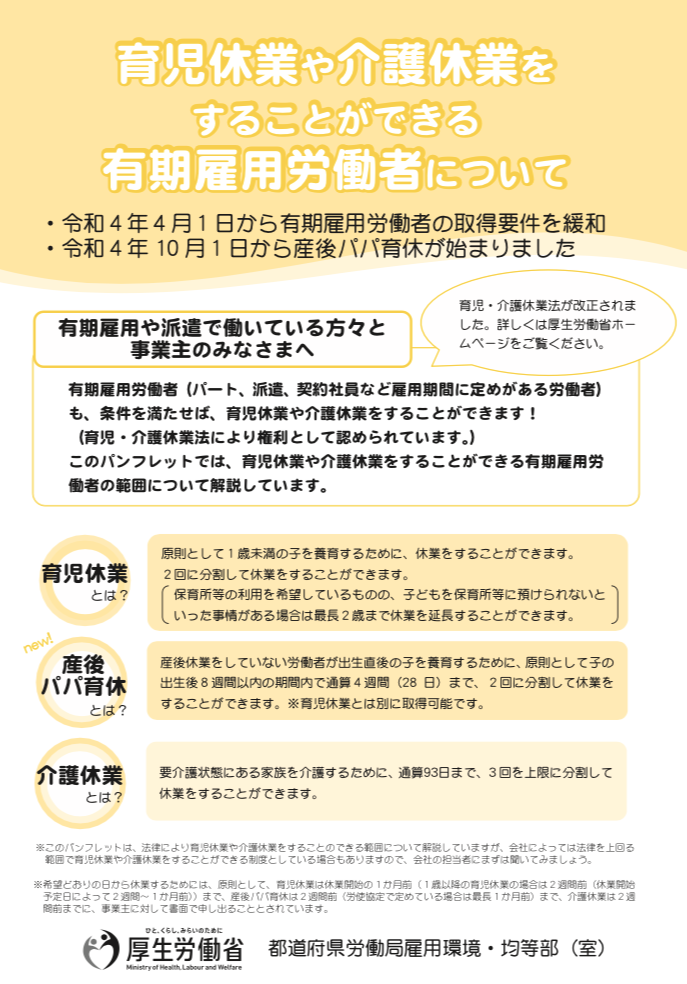

「育児・介護休業法のあらまし」(令和4年11月版)に更新(2022/12/9更新)

厚生労働省では、育児介護休業法に関するパンフレットを作成し、公開しております。

令和4年10月と11月に以下のパンフレットが更新されております。

◆令和4年10月

〇育児・介護休業等に関する規則の規定例(※簡易版も含む)

PDF版、Word版が掲載されております。

〇育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について

令和4年4月の法改正により、有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業や介護休業をすることが可能となりました。

このパンフレットでは、育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者の範囲について解説されております。

◆令和4年11月

〇育児・介護休業法のあらまし

育児・介護休業法について、制度ごとに解説がされております。

この資料の中で、「育児・介護休業法における制度の概要」という項目がありますが、

育児関係(育児休業、産後パパ育休)・介護関係について対象労働者、期間、時間外労働の制限などの各項目について、一覧表でまとめれております。人事担当者の方が、印刷して手元に置いておかれると、従業員から質問を受けた時などに、参照する資料として役立つと思います。

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」)

規定例にも、各制度についての解説はされておりますが、規定例は、各条文の例の記載があり、その条文に関連付ける形で、育児介護休業法の解説がされており、こちらのあらましでは、育児介護休業法の各条文について、制度ごとに関連するものをひとまとめにして解説がされております。

使い方としては、まず、「育児・介護休業法のあらまし」を読んで、制度について理解し、その後に、就業規則にどのように落とし込まれているかを「規定例」で確認する形がよいと思います。

パンフレットについては、以下よりご確認ください。

「マンガでわかる!介護休業制度」 リーフレットのご紹介(2022/11/11更新)

厚生労働省は、介護休業制度のリーフレットとして、「マンガでわかる!介護休業制度」(令和4年11月作成)を公開しております。

(出典:厚生労働省ホームページ)

リーフレットでは、マンガにより以下の内容が紹介されております。

・介護休業

・介護休暇

・短時間勤務制度

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

また、介護休業制度等に関する問い合わせ先、介護休業中の経済的支援、仕事と介護を両立させるヒント(介護休業制度特設サイト)について、参照先がQRコードで紹介されております。

リーフレットは、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00003.html

「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて」(2022/9/26更新)

厚生労働省より、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて」の通達が令和4年9月13日付で出されました。

なお、この通知による取扱いが令和4年10月1日から実施されることにより、平成26年事務取扱通知は令和4年9月30日限りで廃止されます。

以下の内容で構成されております。

第一 制度の概要

1 産前産後休業期間中の保険料免除及び産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について

2 産休の範囲について

① 健康保険・厚生年金保険の被保険者

② 船員保険の被保険者

第二 産休期間中の保険料免除の取扱いについて

1 保険料免除の申出

2 保険料の免除期間

3 産休取得者の確認通知

4 産休期間の変更又は終了に係る届出

5 例外的に保険料免除が終了した場合の通知

第三 産休を終了した際の標準報酬月額の改定について

1 終了時改定の申出

2 報酬月額の算定

3 標準報酬月額の改定の該当通知

4 その他

第四 その他

届出用紙についても、別紙で掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220915T0010.pdf

「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(2022/9/21更新)

厚生労働省より、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」が令和4年8月9日付出されました。(9月14日掲載)

この通知による取扱いは令和4年10月1日から実施され、平成17年事務取扱通知は令和4年9月30日限りで廃止されます。

以下の内容が記載されております。

第一 制度の概要

第二 育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて

1 標準報酬月額に係る保険料の免除基準について

(1)育児休業等を開始した日の属する月と当該育児休業等が終了する日(以下「育児休業等終了日」という。)の翌日が属する月が異なる場合

(2)育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合

2 標準賞与額に係る保険料の免除基準について

3 その他

第三 保険料免除の手続きについて

1 保険料免除の申出

2 育児休業等取得者の確認通知

3 育児休業等終了日の変更に係る届出

(1)被保険者が育児休業等終了日前に当該育児休業等を終了した場合

(2)被保険者が育児休業等終了日を延長した場合

4 例外的に保険料免除が終了した場合の終了通知

5 その他

第四 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について

1 終了時改定の申出

2 報酬月額の算定

3 終了時改定後の月額変更(船員保険)

4 標準報酬月額の改定の該当通知

5 その他

第五 育介法第24条第1項第3号の規定による3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者の休業措置に係る取扱いについて

第六 その他

新様式についても掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914T0060.pdf

1歳以降の育休延長について、育児休業の開始日の柔軟化に関するリーフレット(2022/9/14更新)

2022年10月1日以降に育児休業を取得する場合に、1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります。

1歳以降に延長した場合の育児休業開始日について、2022年9月30日までは、1~1歳6カ月および1歳6カ月~2歳の各期間の初日に限定されていました。

これが、2022年10月1日以降は、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得が可能となります。(一定の要件あり)

厚生労働省は、本件に関するリーフレットを作成し、公表しております。

リーフレットでは、育児休業給付金支給申請書の記載例として、「延長交替、過去に同一の子について育休取得ありの場合」、「延長交替、過去に同一の子について育休取得なしの場合」が掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf

改正育児・介護休業法への対応状況を点検するためのチェックリスト(2022/9/9更新)

改正育児介護休業について、10月1日施行分について、準備は進んでいらっしゃますでしょうか。

香川労働局では、改正された育児・介護休業法への対応状況を点検するためのチェックリストを作成し公開しております。

(出典:香川労働局ホームページ)

チェックリストでは、以下の9項目をチェックし、対応ができていない部分については、簡単な改正法の説明がされており、関連する資料等の案内が掲載されております。

チェックリストの内、10月1日施行分について一部ご紹介します。

①出生時育児休業(通称:産後パパ育休)

令和4年10月1日から、男性の育児休業取得促進のため、新たな育休制度(出生時育児休業)が始まりますが、新制度の内容を知っています か?

②育児休業の分割取得

令和4年10月1日から、子が1歳になるまでの育児休業について、2回までの分割取得が可能となりますが、知っていますか?

③育休開始日の柔軟化

保育所に入所できない等の事由があれば、子が1歳になった以降も、育休を取得できますが、その取得の開始日は、子が「1歳」及び「1歳6か月」となる日に固定されています。令和4年10月1日から、この開始日を夫婦で調整することが可能となりますが、知っていますか?

④就業規則の見直し

①~③の制度改正に伴い、現行の就業規則(育児関連の規程)を見直しましたか?

現状の対応状況のチェックに活用ください。

詳細は、以下よりご確認ください。

産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(2022/8/23更新)

厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報を、下記のとおり9月から集中的に実施します。

<周知広報実施内容>

・9月1日「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催。

・都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催。

イクメンプロジェクトでも企業・管理職・若年者層に向けたセミナーを開催。

・都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関するあらゆる相談に対応。

・男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口等を通じて出産予定の全ての方に配付(9月以降)。

詳細は、以下よりご確認ください。

令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&Aを更新(2022/7/27更新)

厚生労働省は、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を令和4年7月25 日時点に更新しております。

今回以下の問が追加されました。

●Q2-12:個別の周知・意向確認の措置について、印刷可能な書面データをイントラネット 環境に保管しておき、妊娠・出産等をした者はそれを確認するようにあらかじめ通達等 で社内周知しておく、という方法でも書面による措置として認められるのでしょうか。

●Q3-4:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、第1号の「育児休業に係る研修の実施」について、①オンラインでの研修の実施は可能でしょうか。②厚生労働省のホームページに掲載されている育児休業に関する資料の会社掲示板への掲載、配付でも雇用環境の整備の措置を実施したものとして認められますか。

●Q3-6:同じく「育児休業に関する相談体制の整備」について、相談を受け付けるためのメールアドレスやURLを定めて労働者に周知を行っている場合は、相談体制の整備を行っているものとして認められますか。

●Q3-7:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、①雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供は、1度だけ行えばよいものでしょうか。②また、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知についても、1度だけ行えばよいものでしょうか。

●Q5-4:現行のいわゆる「パパ休暇」(子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可)はどうなりますか。また、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラ ス」はどうなりますか。

●Q5-11:法令で定められた雇用環境の整備等の措置を労使協定で定めることにより、原則2週間前までとされている出生時育児休業の申出期限を最大で1か月前までとしてよいこととされていますが、この措置のうち、「育児休業の取得に関する定量的な目標を設定」すること(育児・介護休業法施行規則(以下「則」といいます。)第21条の7第2号)については、グループ会社全体の数値目標を設定すれば要件を満たすことになりますか。

●Q5-12:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業の取得の促進に関する方針の周知」(則第21条の7第2号)については、1度周知すればそれで十分でしょうか。