「働きがいのある職場づくりのために」セミナーのアーカイブを公開(働き方・休み方改善ポータルサイト)(2025/5/18更新)

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、「働きがいのある職場づくりのために~エンゲージメント向上に向けた効果的な実践方法の検討~」セミナーのアーカイブを公開しました。

働き方の多様化や労働力人口の減少が進む中、従業員一人ひとりの「エンゲージメント」が高く、働きがいのある職場をつくることが企業の成長に欠かせない要素になりつつあります。

本セミナーでは、有識者による基調講演や事例紹介、パネルディスカッションから、働きがい向上に役立つ取組やその効果について解説しています。

以下、セミナーのリーフレットより抜粋してご紹介します。

・基調講演

企業の持続的成長に欠かせない「働きがい」と、それに関連する重要概念である 「エンゲージメント」について、どういった内容なのか、 向上させることでどのような効果が生まれるのか、近年の研究動向などを踏まえ解説しています。

・エンゲージメント活用の先進企業による事例紹介

先進的な取組をされている2社に、従業員の「働きがい向上」のために どのような取組をしているのか、どのような観点に留意して取り組んでいるのかについて、 人事制度に携わる方の生の声を交えて紹介しています。

・登壇者によるパネルディスカッション、質疑応答

実際に従業員の「働きがい」を向上させるには何から取り組み始めればよいのか、どのような 効果があったのか、取り組む上で大変だったことは何かなど、「働きがい」向上のために 必要なアクションやポイントについて登壇者によるディスカッションを通して理解を深めます。

ご興味のある方は視聴されてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

労働時間法制の具体的課題について(第197回 労働条件分科会資料)(2025/5/14更新)

厚生労働省は、第197回労働政策審議会労働条件分科会の資料を公開しております。

議題は、「労働基準関係法制について」です。

資料として、「労働時間法制の具体的課題について①」、「労働条件分科会におけるこれまでの意見」が掲載されております。

〇「労働時間法制の具体的課題について①」

以下の各項目について、統計やアンケート調査などが紹介され、制度の概要、労働基準関係法制研究会報告書の概要等が記載されております。

・人口構造・産業構造

・労働時間等の状況

・労働参加の状況

・時間外・休日労働時間の上限規制

・企業による労働時間の情報開示

・法定労働時間週44 時間の特例措置

・テレワーク等の柔軟な働き方

・管理監督者

〇「労働条件分科会におけるこれまでの意見」

以下の項目について、労働条件分科会におけるこれまでの意見がまとめれております。

・労働基準法における「労働者」

・家事使用人

・労働基準法における「事業」

・労使コミュニケーションの在り方

・時間外・休日労働時間の上限規制

・テレワーク等の柔軟な働き方

・実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置(管理監督者)

・休日(連続勤務規制)

・勤務間インターバル

・つながらない権利

・年次有給休暇<時季指定義務>

・年次有給休暇<時間単位年休>

・割増賃金規制<割増賃金の趣旨・目的等>

・割増賃金規制<副業・兼業の場合の割増賃金>

・裁量労働制

・賃金請求権等の消滅時効

・その他

今後、これらの労働時間法制について、本格的な検討が進められるものと思われます。

詳細は、以下よりご確認ください。

「働き方・休み方改革取組事例集(令和6年度)」を掲載(働き方・休み方改善ポータルサイト)(2025/3/3更新)

厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、「働き方・休み方改革取組事例集(令和6年度)」を掲載しました。

働く人々のライフスタイルや仕事・生活へのニーズが多様化する中、企業には、 「仕事と仕事以外の生活を両立しながら誰もが活躍できる職場づくり」が求められています。

本事例集では働き方・休み方改革を推進する目的に焦点を置き、それぞれの目的に応じた取組を、企業事例を通じて紹介しています。

以下のような内容で構成されております。

Ⅰ.働き方・休み方改革に取り組む意義

1.働き方・休み方の現状と課題

2.働き方・休み方改革に取り組む意義

Ⅱ.本事例集の活用方法

1.自社における働き方・休み方の課題を把握

2.働き方・休み方改革の目的タイプと、企業事例で紹介する取組の対応

Ⅲ.働き方・休み方改革 企業事例

10社の事例が「働き方・休み方改革に取り組んだ背景と狙い」、「主な取組内容」、「取組の成果・展望」について紹介されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

労働時間制度等に関する実態調査結果(速報値)について(2025/3/1更新)

厚生労働省は、第194回労働政策審議会労働条件分科会の資料を公開しております。

資料の中から、「資料No.2 労働時間制度等に関する実態調査結果について(速報値)」について、一部抜粋してご紹介します。

労働時間制度等に関する実態調査は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の附則及び附帯決議に基づき、労働時間制度等の見直し及び労働基準法等の改正を検討する際の基礎資料を得るため、労働時間制度等の実態を把握することを目的としています。

■事業所調査

・フレックスタイム制の導入状況

導入していない:89%、導入している(清算期間:1週間超1か月以内):3.9%、導入している(清算期間:3か月超):1.4%)、導入している(清算期間:1週間以内):1.1%、導入している(清算期間:1か月超3か月以内):0.3%

・勤務間インターバルを制度として導入しているか

制度はなく、今後も導入の予定はない:42.4%、制度はないが、9時間以上のインターバルを確保できないような長時間労働を行う労働者がおらず、導入の必要がない:37.4%、全労働者を対象として導入している:7.5%、制度はないが、今後導入する予定があるまたは導入を検討している:6.1%、一部の労働者を対象として導入している:1.5%

・年次有給休暇のうち年5日の時季指定義務の運用方法として最も多いもの

労働者の取得に委ねて5日取得できている:52.0%、労働者の意見を聞いた上で使用者が5日を指定している:17.9%、指定できておらず、労働者は5日取得できていない:11.6%、切替始めに計画年休制度により5日を指定している:11.3%、労働者の意見を聞かずに使用者が5日を指定している:1.6%

■個人調査

・時間単位の年次有給休暇の上限日数である5日についてどのように考えるか

どちらでもよい・わからない:40.4%、今のまま(5日)がよい:32.3%、上限日数を6日以上に増やすべき:25.2%、時間単位年休を廃止すべき:1.2%、上限日数を4日以下に減らすべき:0.3%

速報値なので、正確な数値ではございませんが、現在の状況を把握するのには役立つと思います。

詳細は、以下よりご確認ください。

特別休暇制度導入事例集、パンフレット等のご紹介(2025/2/20更新)

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、特別休暇制度導入事例集2024、特別休暇制度パンフレット2024、病気休暇制度周知ポスター・リーフレット、裁判員休暇制度周知ポスター・リーフレットを掲載しました。

・特別休暇制度導入事例集2024

特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボ ランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入の見られる慶弔休暇や夏季休暇も、企業により任意に設定された特別休暇です。

本リーフレットは、15の事例が紹介されております。

・特別休暇制度パンフレット2024

特別休暇制度の内、病気休暇制度、犯罪被害者等の 被害回復のための休暇制度、裁判員休暇制度、健康関連の休暇(ヘルス休暇)、ドナー休暇制度、献血休暇制度について取り上げられております。

・病気休暇制度周知リーフレット

病気休暇制度について、労働者の意識と病気休暇制度等の導入状況、病気休暇制度の導入例、病気休暇制度の導入・制度設計に関するQ&Aなどが掲載されております。

・裁判員休暇制度周知リーフレット

裁判員休暇について、裁判員休暇制度の導入状況(令和6年度)、裁判員休暇制度を設ける意義、就業規則記載例などが掲載されております。

特別休暇の導入を検討されている企業の方は、参考にされてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下よりご確認ください。

「労働基準関係法制研究会」の報告書について②(2025/1/15更新)

今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」附則第12 条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、「労働基準関係法制研究会」において検討が行われてきました。

1月8日に、本研究会の報告書がとりまとめられ、公表されました。

昨日から「Ⅲ 労働時間法制の具体的課題」について、2回に分けて一部抜粋してご紹介しています。(下線は筆者加筆)

2 労働からの解放に関する規制

(3)勤務間インターバル

・本研究会としては、抜本的な導入促進と、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要があると考える。企業に勤務間インターバル制度の導入を求める場合に、具体的にどのような内容の制度を求めるかについては、例えば、

▶勤務間インターバル時間として11時間を確保することを原則としつつ、制度の適用除外とする職種等の設定や、実際に11時間の勤務間イン ターバル時間が確保できなかった場合の代替措置等について、多くの企業が導入できるよう、より柔軟な対応を法令や各企業の労使で合意して決めるという考え方

▶勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとする考え方

▶規制の適用に経過措置を設け、全面的な施行までに一定の期間を設ける考え方

等が考えられる。いずれにしても、多くの企業が導入しやすい形で制度を開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる。

・勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置については、健康・福祉確保措置の一環として実施される健康観察や面接指導等といった事後措置を目的としたモニタリングではなく、代償休暇など労働からの解放を確保するものであることが望ましいとの考え方や、代替措置によることが可能な回数について各事業場の労使協議で上限を設定するという考え方が示された。

(4)つながらない権利

・勤務時間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否することができることとするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な社内ルールを労使で検討していくことが必要となる。このような話し合いを促進していくための積極的な方策(ガイドラインの策定等)を検討することが必要と考えられる。

(5)年次有給休暇制度

(5)―1 使用者の時季指定義務の日数(現行5日間)や時間単位の年次有給休暇の日数(現行5日間)の変更等

・使用者の時季指定義務の日数について、現在の5日間から直ちに変更すべき必要性があるとは思われない。

・時間単位の年次有給休暇の日数について、現在の5日間から直ちに変更すべき必要性があるとは思われない。

・時間単位の年次有給休暇も労働者が自主的に取得した年次有給休暇であることには変わりがないので、時季指定義務の5日に含めることを可能としてもよいのではないかとの議論もあるが、現行の取扱いが現状では適当と考えられる。

(5)―2 計画的・長期間の年次有給休暇を取得できるようにするための手法(ILO132 号条約27に規定する「2週間からなる年次有給休暇の連続取得」の推進等)

・年次有給休暇の在り方について、中長期的な検討が必要である。

なお、年次有給休暇を取得した労働者への不利益取扱いの位置付けについて検討することが必要ではないかとの意見もあった。

(5)―3 1年間の付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者や、退職する労働者に関する、残りの期間における労働日と時季指定義務の関係についての取扱いの改善

・使用者や労働者にとって不合理な制約になる場合があることからも、取扱いを検討することが必要である。

(5)―4 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法として現行定められている3つの方法について、それぞれの方法で計算される金額の妥当性

・年次有給休暇期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、

(1) 労働基準法第12条の平均賃金

(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

(3) 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額

のいずれかを支払わなければならないものとされている(労働基準法第 39 条第9項)

・日給制・ 時給制の場合等であっても、(1)や(3)の手法をとらざるを得ない状況としてどのようなものがあるのかを考慮しつつ、原則として(2)の手法をとるようにしていくべきではないかと考えられる。

3 割増賃金規制

(1)割増賃金の趣旨・目的等

・割増賃金の意義や見直しの方向性については様々な意見が出ているところであるが、どのような方策をとるにしても十分なエビデンスを基に検討される必要がある。割増賃金に係る実態把握を含めた情報収集を進め、中長期的に検討していく必要がある。

(2)副業・兼業の場合の割増賃金

・欧州諸国の半数以上の国で実労働時間の通算は行う仕組みとなっているものの、それらの国でも、フランス、ドイツ、オランダ、イギリス等では、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を行う仕組みとはなっていない。

・副業・兼業が使用者の命令ではなく労働者の自発的な選択・判断により行われるものであることからすると、使用者が労働者に時間外労働をさせることに伴う労働者への補償や、時間外労働の抑制といった割増賃金の趣旨は、副業・兼業の場合に、労働時間を通算した上で本業先と副業・兼業先の使用者にそれぞれ及ぶというものではないという整理が可能であると考えられる。また、副業・兼業の場合に割増賃金の支払いに係る労働時間の通算が必要であることが、企業が自社の労働者に副業・兼業を許可した り、副業・兼業を希望する他社の労働者を雇用することを困難にしているとも考えられる。

・一方で、労働者は使用者の指揮命令下で働く者であり、使用者が異なる場合であっても労働者の健康確保は大前提であり、労働者が副業・兼業を行う場合において、賃金計算上の労働時間管理と、健康確保のための労働時間管理は分けるべきと考えられる。

・労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては、通算を要しないよう、制度改正に取り組むことが考えられる。その場合、法適用に当たって労働時間を通算すべき場合とそうでない場合とが生じることとなるため、現行の労働基準法第38条の解釈変更ではなく、法制度の整備が求められることとなる。

・割増賃金の支払いに係る通算対応を必要としなくする分、副業・兼業を行う労働者の健康確保については、これまで以上に万全を尽くす必要がある。

・同一の使用者の命令に基づき複数の事業者の下で働いているような場合に、割増賃金規制を逃れるような行為がなされないように制度設計する必要がある。

詳細は、以下よりご確認ください。

「労働基準関係法制研究会」の報告書について①(2025/1/14更新)

今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」附則第12 条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、「労働基準関係法制研究会」において検討が行われてきました。

1月8日に、本研究会の報告書がとりまとめられ、公表されました。

本日から「Ⅲ 労働時間法制の具体的課題」について、2回に分けて一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)

1 最長労働時間規制

(1)時間外・休日労働時間の上限規制

・上限そのものを変更するための社会的合意を得るためには引き続き上限規制の施行状況やその影響を注視することが適当ではないかと考えられる。

・自動車運転者や医師などは、2024 年(令和6年)度から時間外・休日労働時間の上限規制が適用となったが、なお一般より長い上限が適用されているため、健康確保措置の在り方や、一般の上限規制の適用に向けた取組をどのようにするかを議論すべきである。

・36協定はあくまで上限設定であり、個別の労働者の事情を踏まえて、時間外・休日労働を行うことが難しい労働者が安心して働けるような環境を整備することや、育児や介護等の特定の事由に限定せず、働き方や労働時間を選択できるようにすることなど、柔軟な働き方を可能にする法制度について、労働基準法以外の法令における対応を含めて中長期的に検討していく必要がある。

(2)企業による労働時間の情報開示

(2)―1 企業外部への情報開示

・長時間労働の是正について考えると、特に企業の時間外・休日労働の実態について、正確な情報が開示されていることが望ましい。

・時間外・休日労働時間を短縮するという観点からも、様々な情報開示の取組が進められ、また、これらの情報を労働者・求職者が一覧性をもって閲覧できるようになることが望ましいと考えられる。

(2)―2 企業内部への情報開示・共有

・企業内部への労働時間の情報の開示・共有によって、個別企業の勤務環境の改善、労働基準法違反の状態の発生の防止や迅速な是正につなげていくことも考えられる。

・企業内部への労働時間の情報の開示・共有については、誰に対して、どのような目的で開示・共有し、何を改善していくのかを整理することが必要である。

・こうした情報開示について、できることから取り組むべきであると考えられる。

(3)テレワーク等の柔軟な働き方

【フレックスタイム制の改善について】

・現行制度においては、フレックスタイム制を部分的に適用することはできず、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にフレックスタイム制を活用しづらい状況がある。

・テレワークの実態に合わせてフレックスタイム制を見直すことが考えられ、また、この見直しについては、必ずしもテレワークに限らず、出勤日も含めて部分フレックス制を導入し、柔軟な働き方を認めていくということが適切ではないかといった議論が行われた。

・テレワークの場合に限らず、特定の日については労働者が自ら始業・終業時刻を選択するのではなく、あらかじめ就業規則等で定められた始業・終業時刻どおり出退勤することを可能とすることにより、部分的にフレックスタイム制を活用できる制度の導入を進めることが考えられる。まずは、 このフレックスタイム制の改善に取り組むべきと考えられる。

【テレワーク時のみなし労働時間制について】

・仕事と家庭生活が混在し得るテレワークについて、実労働時間を問題としないみなし労働時間がより望ましいと考える労働者が選択できる制度として、実効的な健康確保措置を設けた上で、在宅勤務に限定した新たなみなし労働時間制を設けることが考えられる。この場合、その導入については集団的合意に加えて個別の本人同意を要件とすること、そして、制度の適用後も本人同意の撤回も認めることを要件とすること等が考えられる。

・在宅勤務を対象とする新たなみなし労働時間制について、テレワーク中の長時間労働を防止するという観点からは、

▶これまで裁量労働制の対象業務を厳密に定めてきたのは、みなし労働時間制の副作用を最小限にしようとしたものであるが、そうした規定を潜脱することになりかねない。

▶健康管理の観点からは、高度プロフェッショナル制度のように健康管理時間を客観的に把握するなど健康確保のための時間把握や健康状況を確認するための取組が必要になるのではないか。

▶本人同意の撤回権を設定しても、例えば撤回するとテレワークができなくなるというような制度設計の場合、事実上撤回権を行使できなくなると懸念される。前述するフレックスタイム制の導入を新たなみなし労働時間制の導入の要件とし、同意を撤回した者に対してはフレックスタイム制を適用することを条件とするなど、実効性を担保する仕組みを設計する必要があるのではないか。

▶みなし労働時間制が適用されると、単月100時間未満、複数月平均80時間以内といった時間外・休日労働時間の上限規制も事実上外れることになり、長時間労働の懸念等が強まってしまう。新たなみなし労働時間制を適用したとしても、労働時間の上限や労働からの解放時間を決めるといった一定の規制を導入すること、その場合の労働時間の把握や管理の在り方を具体的に検討することも必要ではないか。

といった懸念や意見も示されているところである。

・在宅勤務を対象とする新たなみなし労働時間制については、実労働時間管理をする場合の課題やそれに代わる健康管理時間の把握をめぐる課題等を踏まえて、こうした点に関する検討も含め、在宅勤務における労働時間の長さや時間帯、一時的な家事や育児への対応等のための中抜け時間の状況等の労働時間の実態や、企業がどのように労働時間を管理しているのか、新たなみなし労働時間制に対する労働者や使用者のニーズが実際にどの程度あるのかということを把握し、また上記により改善されたフレックスタイム制の下でのテレワークの実情や労使コミュニケーションの実態を把握した上で、みなし労働時間制の下での実効的な健康確保の在り方も含めて継続的な検討が必要であると考えられる。

(4)法定労働時間週44時間の特例措置

現状のより詳細な実態把握とともに、特例措置の撤廃に向けた検討に取り組むべきである。その際、業種に特徴的な労働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ検討するべきである。

(5)実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置

・管理監督者等については、労働安全衛生法にお いて労働時間の状況の把握が義務化され、長時間労働者への医師による面接指導の対象とされてはいるものの、労働基準法制定当時から現在に至るまで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていない。このため、管理監督者等に関する健康・福祉確保措置について、検討に取り組むべきである。

・より効果的に健康・福祉確保措置を位置付けることができるよう、労働基準法以外の法令で規定することも選択肢として、その内容を検討すべきである。

・本来は管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等と扱われている場合があると考えられることから、現行の管理監督者等についての制度趣旨を踏まえて、その要件を明確化することが必要と考えられる。

2 労働からの解放に関する規制

(1)休憩

・1日8時間を大幅に超えて長時間労働する場合(例えば、1日に14時間以上労働する場合)であっても、労働基準法に基づき付与すべき休憩時間は1時間であることについてどのように考えるか、実態として労働時間が同一であっても、1労働日の扱いか、2労働日の扱いかによって休憩時間が異なることについてどのように考えるかという点である。この問題に対する改善案としては、「時間外労働であっても6時間を超える場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を与えるべき」とすることが考え得るが、

▶その日の時間外労働の長さは事前に把握できないことが多く、事前に把握できていなければ、まとまった休憩の付与を有効に運用することができないこと。そのため、時間外労働が生じる場合には適宜休憩を取りながら勤務することが多いこと。

▶あくまで時間外労働であり、休憩を取るよりもその分早く業務を終わらせて帰りたいと考える労働者もいると考えられること。

から、このような改正は必要ないと考えられる。

・休憩の一斉付与の原則を見直すべきか、その場合に必要となる手続があるかについても議論した。しかし、休憩の実効性の確保の観点も踏まえると、労働基準法第34条第2項の原則を直ちに見直すべきとの結論には至らなかった。

・6時間未満の勤務の場合の休憩の付与についても、短時間労働が選択されている場合には、休憩の付与により拘束時間が長くなることは望まれない場合が多いと思われることから、現時点で規制の必要はないと考えられる。

(2)休日

(2)―1 定期的な休日の確保

・法定休日の本来の趣旨を貫徹するならば、4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数 をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきであると考えられる。

・時間外労働の上限と同様、休日労働にも一定の制限をかけるべきではないかと考えられる。

・2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13 日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。ただし、災害復旧等の真にやむを得ない事情がある場合の例外措置や、顧客や従業員の安全上やむを得ず必要な場合等に代替措置を設けて例外とする等の対応を労使の合意で可能とする措置についても検討すべきである。

(2)―2 法定休日の特定

あらかじめ法定休日を特定すべきことを法律上に規定することに取り組むべきと考える。その際に考慮すべき論点としては、

▶労働基準法第35条で保護すべき法益が、「①週1回の休日が確保されること」から「②あらかじめ特定した法定休日が確保されること」に変わることによる罰則適用の変化

▶法定休日の振替を行う場合の手続及び振替の期間

▶使用者が法定休日を指定する際の手続(特にパートタイム労働者やシフト制労働者等への対応。いつまでに休日を特定するか、特定した休日を変更できるか等を含む。)

等が考えられ、実態を十分踏まえた上で、これらの論点に対する考え方を明確化していくべきである。

(3)勤務間インターバル以降は、次回にご紹介します。

詳細は、以下よりご確認ください。

「労働時間を適正に把握し 正しく賃金を支払いましょう」リーフレットのご紹介(2024/10/17更新)

厚生労働省は、労働時間・休日等に関するリーフレットを作成し公表しております。

令和6年9月に以下のリーフレットが掲載されました。

「労働時間を適正に把握し 正しく賃金を支払いましょう」

以下の内容が掲載されております。

●このような取り扱いは、労働基準法違反です!

・勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

・一定時間以上でしか残業申請を認めない

残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

・始業前の作業を労働時間と認めていない

毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けている が、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

●ワンポイントアドバイス

●労働時間とは

●労働時間の適正な把握

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

「年次有給休暇取得促進期間」について(2024/10/3更新)

厚生労働省では、年次有給休暇(年休)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。

厚生労働省では、各企業等における年休取得率向上に関する取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、以下のような取組を行っております。

◆実施事項

・年次有給休暇取得促進特設サイト、月刊誌「厚生労働」、「人事労務マガジン」での情報発信

・インターネット広告 ・ポスターの駅貼り ・都道府県労働局による周知

・都道府県、全国規模の労使団体に対する周知依頼 など

また、リーフレットでは、そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度や(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休を活用することなどが紹介されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

労働基準関係法制研究会(第13回)資料を公開(2024/9/12更新)

厚生労働省は、労働基準関係法制研究会 第13回資料を公開しております。

今回は、労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について、問題の所在、前回(第10回・第11回)の議論の内容が整理されております。

前回(第10回・第11回)の議論の内容の中から、私が個人的に興味を引かれた内容についてご紹介します。(資料より一部抜粋)

〇最長労働時間規制について

【前回(第10回・第11回)の議論】

<時間外・休日労働時間の上限規制>

・今後、法定労働時間に係る上限規制については、特別条項に係る上限を原則的上限に近付けていくことが必要。

・働き方のニーズが多様化する中で、労働者個人の希望を反映するため、36協定の適用に不同意の者は、原則である第32条の上限の適用に戻るような仕組みは考えられないか。

<法定労働時間週44時間の特例措置>

・法定労働時間週44時間の特例措置については、基本的に週40時間にしていくべきであると考えるが、支障のある業種についてどう考えるか。

<企業による労働時間の情報開示>

・情報開示については、積極的に義務化していくべき。現在、いくつかの法律で求めている情報開示の仕組みがあるが、見やすさ・わかりやすさの観点からは、統一した基準を作って一つの表にまとまったものがあると良いと思う。

<実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置>

・例えば、管理監督者に対して特別の長期休暇を取れるようにするとか、そのような処遇が可能になるくらいの時間的裁量を持っている人を管理監督者として認める要件にする等の方向性もある。管理監督者自身の健康確保やワーク・ライフ・バランスへの懸念だけではなく、現在では若い人が管理職になりたがらないという社会問題もある。管理監督者の規制・中身の見直しは必要。

<テレワーク等の柔軟な働き方>

・テレワークに特化した形でのみなし制の創設ということが必要ではないか。労働時間を技術的には把握できるが、労働者がそれを望まないときに、みなし制ということを認めるべき。テレワーク一般というものを対象とするのではなく、在宅勤務でのテレワークに限定して検討するのが適切であり、サテライトオフィスの場合は、労働時間管理が困難でもなく、プライバシー保護の観点も必要ないので、認めるべきではない。

・テレワークによる過重労働の実態が生じているという中で、みなし労働時間制にすると実労働時間規制から外れ、過重労働のリスクが大きい。このため、テレワークについても実労働時間規制を基本としながら、部分フレックス制度を導入し、必ずしもテレワークに限ることなく、出社した場合にも適用できるような制度設計を考えていくのが適切ではないか。この制度はテレワークに関係なく成り立つものであり、仮にみなし制を導入する場合にも両立可能な選択肢になるのではないか。

・テレワークについては、実労働時間規制として、フレックスタイムの活用という方向も検討すべきではないか。

・テレワークをみなし労働時間制で対応する場合も、健康管理の観点からは、一定の時間把握は必要になるのではないか。

〇労働からの解放の規制について

<休日制度>

・4週4休は健康確保の点から見直しをすべき。

・13日を超える連続勤務というのは、疲労回復がかなり難しくなってくる。予防という観点では、週に1回の休日というのが理想であると思うが、せめて2週間に1回というのが、妥当なところではないか

<休日制度(法定休日の特定)>

・週休2日で法定休日ではない方の休日の取扱いについては難しい問題ではあるが、少なくとも週に1日は法定休日として特定するということを罰則付きで命じるということが大切。

<勤務間インターバル制度>

・勤務間インターバルは是非設定いただきたいが、代替措置をどのように設けるかは非常に重要。

・デフォルトとしてのインターバル規制を課すことについては、法令レベルで定めても良いのではないか。

・インターバルの時間数は、11時間を原則とすべき。時間数については逸脱を認めすぎない方が良い。インターバルを確保できなかった場合の代替措置などは広めに認めるという方向。

<年次有給休暇制度>

・時間単位年休について、現状の上限日数拡大は労働者に対して、様々な事情を背景に年次有給休暇を利用しやすくなるという観点から有効という側面もあるが、年次有給休暇は1日単位での取得が原則であるという本来の趣旨を踏まえると、上限日数の拡大に踏み切るのは難しい。

・自ら指定した年次有給休暇を時季指定義務にカウントしないという形での検討が必要なのではないか。少なくとも年5日については、 最初から計画的に取らせる必要があるのではないか。基本的には連続休暇の取得が本来の趣旨であるため、この原則に立ち返る良い機会ではないか。また、制度の趣旨に鑑み、現状課されている出勤率要件をなくすべきではないか。

・年度途中の育休復帰者や退職労働者について、時季指定義務5日の付与義務をどうするかについては、対応が必要だと思う。

<休憩>

・休憩について、労働者の心身の疲労回復という目的は今も変わらないと思うが、一斉付与の原則などの工場法の規制の延長となっているようなものについては、見直す可能性ということを検討しても良いのではないか。

〇割増賃金規制について

<割増賃金>

・割増賃金率に関して、25%は国際的水準からすると非常に低い。

・裁量的な働き方をしている者の深夜割増賃金について、労働者の自己の選択において深夜労働をしている場合にも、使用者は割増賃金を支払うべきなのか。このような場合には、割増賃金の支払を不要にしても良いのではないか。

<割増賃金(副業・兼業の場合の通算管理)>

・諸外国では労働時間の長さは通算するが、割増賃金までは通算しないということなので、この点から見直すべき。

・ヨーロッパに実態調査に行き、状況を確認すると、副業・兼業で割増賃金の観点で労働時間を通算している国はなかった。

・副業・兼業時の割増賃金について、通算管理は不要と考えるが、同じ使用者の下で異なる事業場で働いている場合や、出向関係にある企業で、出向先で働き、かつ、出向元でも働かなければならないようなケースでは、なお割増賃金の支払も通算が必要ではないか。

副業・兼業時の割増賃金について、労働時間を通算する現状の制度は、一部の例外を除き、労働者の個人的な理由で、副業・兼業をしているにもかかわらず、企業側が自社では8時間を超えていなくても、割増賃金の支払いが発生するため人手不足の中、企業側に一方的に不利益を課す制度で、私も疑問に感じておりました。この点は早急に見直しをしていただきたいと思います。

詳細は、以下よりご確認ください。

事業場外労働のみなし労働時間制に関する判決(最高裁第三小法廷判決 令和6年4月16日)について(2024/4/17更新)

昨日、事業場外労働のみなし労働時間制に関する最高裁判決が出されました。(最高裁 第三小法廷判決 令和6年4月16日)

まず、事案の概要からご紹介します。

上告人(仮に甲社とします)に雇用され、外国人技能実習生(以下、単に「実習生」という。)の指導員として勤務していた被上告人(乙さん)が、甲社に対し、時間外労働等に対する賃金の支払を求めるなどした事案です。

甲社は、乙さんの業務の一部については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たり、所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張して争いました。

【参考】労働基準法38条の2第1項

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなすとした上で(本文)、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす(ただし書)旨規定する。次に、原審で確定した事実関係の概要から一部抜粋して記載します。(下線は筆者加筆)

・被上告人は、自らが担当する九州地方各地の実習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うほか、技能実習生のために、来日時等の送迎、日常の生活指導や急 なトラブルの際の通訳を行うなどの業務に従事していた。

・被上告人は、本件業務に関し、実習実施者等への訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理していた。また、被上告人は、上告人から携帯電話を 貸与されていたが、これを用いるなどして随時具体的に指示を受けたり報告をした りすることはなかった。

・被上告人が実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々であった。また、被上告人は、タイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報を上告人に提出し、その確認を受けていた。

上記の事実関係から、原審は次のとおり判断し、賃金請求を一部認容すべきものとしました。

被上告人の業務の性質、内容等からみると、上告人が被上告人の労働時間を把握することは容易でなかったものの、上告人は、被上告人が作成する業務日報を通じ、業務の遂行の状況等につき報告を受けており、その記載内容については、必要であれば上告人から実習実施者等に確認することもできたため、ある程度の正確性が担保されていたといえる。現に上告人自身、業務日報に基づき被上告人の時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったものであり、業務日報の正確性を前提としていたものといえる。以上を総合すると、本件業務については、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。

これに対して、最高裁は、以下の理由から、本件本訴請求に関する上告人敗訴部分を破棄し、福岡高裁に差し戻ししました。

(下線等一部筆者加筆)

(1)このような事情(原審で確定した事実関係の概要)の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。

(2)しかるところ、原審は、被上告人が上告人に提出していた業務日報に関し、 ①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあっ たことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。

しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。上記②についても、上告人は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、 この主張の当否を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、上告人が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。

(3)以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

最後に、林道晴裁判官の補足意見をご紹介します。

・多数意見は、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮している。これらの考慮要素は、本件規定についてのリーディング・ケースともいえる最高裁平成24年(受)第1475号同26年1月24日第二小法廷判決・裁判集民事246号1頁が列挙した考慮要素とおおむね共通しており、今後の同種事案の判断に際しても参考となると考えられる。

・事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。

◎まとめ(私見)

判決文の本文および林道晴裁判官の補足意見から判断すると、事業場外労働のみなし労働時間制について、リーディングケースとされていた阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件(最判平成26.1.24 労判1088号5頁)の考慮要素を今回の事例も踏襲しています。さらに、補足意見では、多様化する労働環境の中で、定型的に判断することの難しさが指摘されており、個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があると述べられています。

本件については、業務日報の正確性等についての審理が不十分だとして高裁に差し戻しされていますが、「労働時間を算定し難いとき」の考慮要素が変わったわけではないので、今後も事業場外労働のみなし労働時間制の適用が厳しい状況はあまり変わらないかと個人的には思います。

実務対応としては、今まで通り、行政通達(昭和63年1月1日基発1号)や裁判例の傾向に合致するように体制を改める。それが難しい場合は、事業場外労働の適用はあきらめて、通常の労働時間管理を行い、残業代を支払うことをお勧めします。

判決文は、以下よりご確認ください。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/092906_hanrei.pdf

割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(通達)(2024/4/11更新)

厚生労働省から、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が出されました。

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「厚生労働省は、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される、いわゆる在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかについて検討し、必要な措置を講ずる。」とされていました。

今般、当該閣議決定に基づき、いわゆる在宅勤務手当が実費弁償と整理され、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いを下記のとおり示されました。(以下、通達より一部抜粋してご紹介します。下線は筆者加筆)

1 割増賃金の基礎となる賃金

在宅勤務をする労働者に使用者から支給されるいわゆる在宅勤務手当については、労働基準関係法令上の定めはなく、企業においては様々な実態がみられるが、 一般的には法第37条第5項及び則第21条に規定する賃金に該当しないと考えられるため、当該手当が法第11条に規定する賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されることとなること。

一方、各企業において支給される在宅勤務手当が、以下の2及び3に照らして、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当については法第11条に規定する賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しないこと。

2 実費弁償の考え方

在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、 当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。

このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。

3 実費弁償の計算方法

(1)別添の国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下「国税庁FAQ」という。)で示されている計算方法

(2)(1)の一部を簡略化した計算方法

通信費(電話料金、インターネット接続に係る通信料)及び電気料金については、在宅勤務手当の支給対象となる労働者ごとに、手当の支給月からみて直近の過去複数月の各料金の金額及び当該複数月の暦日数並びに在宅勤務をした日数を用いて、業務のために使用した1か月当たりの各料金の額を(1)の例により計算する方法。この場合は、在宅勤務手当の金額を毎月改定する必要はなく、当該金額を実費弁償として一定期間継続して支給することが考えられる。なお、「直近の過去複数月」については、例えば、3か月程度とすることが考えられる。また、「一定期間」については、最大で1年程度とし、「一定期間」経過後に改めて 同様の計算方法で在宅勤務手当の金額を改定することが考えられる・・・。

(3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

在宅勤務手当を実費の一部を補足するものとして支給することは、それが実費の額を上回らない限りにおいて、実費弁償になると考えられる。このため、実費の額を上回らないよう1日当たりの単価をあらかじめ合理的・客観的に定めた上で、当該単価に在宅勤務をした日数を乗じた額を在宅勤務手当として支給することは、実費弁償に該当するものとして差し支えない。通信費及び電気料金については、例えば、次のアからウまでの手順で定める方法が考えられる。

ア 当該企業の一定数の労働者について、国税庁FAQ問6から問8までの例により、1か月当たりの「業務のために使用した基本使用料や通信料等」「業務のために使用した基本料金や電気使用料」をそれぞれ計算する。

イ アの計算により得られた額を、当該労働者が当該1か月間に在宅勤務をした日数で除し、1日当たりの単価を計算する。

ウ 一定数の労働者についてそれぞれ得られた1日当たりの単価のうち、最も額が低いものを、当該企業における在宅勤務手当の1日当たりの単価として定める。

4 その他

既に割増賃金の基礎に算入している在宅勤務手当(実費弁償に該当するもの)を2及び3に照らして割増賃金の基礎に算入しないこととする場合、労働者に支払われる割増賃金額が減少することとなり、労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、法令等で定められた手続等を遵守し、労使間で事前に十分な話合い等を行うことが必要であることに留意すること。

詳細は、以下よりご確認ください。

・「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

・別添

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

事務の煩雑さを回避するのであれば、実費とはせずに一律手当で支給する、どうしても、実費で行いたいということであれば、(2)か(3)の方法というところでしょうか。ただし、(3)については、一定数の労働者を誰を選ぶかにより単価が変わる点と当該単価の額が高くなるよう恣意的に選んだ上で当該単価を定めたと指摘されるリスクを考えると、個人的には、(2)で行うのがよいかと考えます。

「特別休暇制度導入事例集2023」と「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」のご紹介(2024/3/19更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「特別休暇制度導入事例集2023」と「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」を掲載しました。

特別休暇制度とは、労使による話合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、慶弔休暇や夏季休暇も企業により任意に設定された特別休暇です。

〇「特別休暇制度導入事例集2023」

本事例集では、特別休暇の中から、

・年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇

例)病気休暇、家族の看護等のための休暇

・予測できない事情に備えた特別休暇

例)裁判員休暇、災害休暇等

・従業員の多様な活動を支援する特別休暇

例)ボランティア休暇等

を中心に取り上げられております。

14社の事例が掲載されてります。

詳細は、以下よりご確認ください。

〇「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」

本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的に焦点を置き、それぞれの目的に応じた取組を企業事例を通じて紹介されております。

以下の内容が掲載されております。

Ⅰ.働き方・休み方改革に取り組む意義

1.働き方・休み方の現状と課題

2.働き方・休み方改革に取り組む意義

Ⅱ.本事例集の活用方法

1.自社における働き方・休み方の課題を把握

2.企業事例で紹介する働き方・休み方の目的タイプの取組

Ⅲ.働き方・休み方改革 企業事例

本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的を3つのタイプに分け、各目的タイプに関連する取組につい て、企業事例を通じて具体的に紹介しています。

10社の事例が掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

特別休暇制度パンフレット2023、病気休暇制度等のリーフレットのご紹介(2024/3/6更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、特別休暇制度パンフレット2023、病気休暇制度周知ポスター・リーフレット、犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度周知ポスター・リーフレットを掲載しました。

労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別休暇制度を設けるなど、労働者各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。

〇特別休暇制度パンフレット2023

病気休暇制度、犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度、裁判員休暇制度、ボランティア休暇制度、ドナー休暇制度などが掲載されております。

〇病気休暇制度リーフレット

病気休暇制度についての概要、導入状況、導入事例、就業規則の記載例などが掲載されております。

〇犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度リーフレット

犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇の導入について、就業規則記載例、導入事例の動画紹介などが掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出 について(通達)(2024/2/27更新)

先日のブログで、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等について、本社一括届出が可能となる旨のご案内をさせていただきました。

本件について、厚生労働省は、令和6年2月16日付で、都道府県労働局長宛の通達を出しております。(基発0216第 8号)なお、本通達は令和6年2月23日から適用となります。

内容につきましては、リーフレットに掲載されている内容とほぼ変わりませんので、こちらでは詳細については触れませんが、以下に通達に記載されている項目のみ掲載させていただきます。(7 その他のみ内容も記載)

第1 趣旨

第2 要件

1 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定(法第32条の2関係)

2 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(法第32条の5関係)

3 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定(法第38条の2関係)

4 専門業務型裁量労働制に関する協定(法第38条の3関係)

5 企画業務型裁量労働制に関する決議(法第38条の4第1項関係)

6 企画業務型裁量労働制に関する定期報告(法第38条の4第4項関係)

7 その他

上記の「対象手続」の協定事項、決議事項及び報告事項のうち、上記1~6に掲げる事項以外のもの(同一であることを要しないもの)が記入された所定の電子ファイル(「一括届出事業場一覧作成ツール」で作成したCSVファイ ル)が添付されていること。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240220K0010.pdf

「ワークエンゲージメントの向上」のページを更新(働き方・休み方改善ポータルサイト)(2024/2/19更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「ワークエンゲージメントの向上」のページを更新しました。

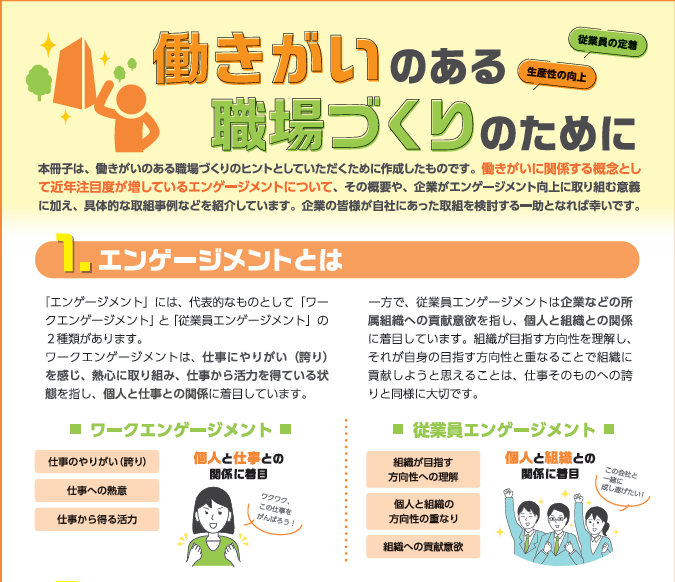

「エンゲージメント」には、代表的なものとして「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」の2種類があります。

ワークエンゲージメントは、仕事にやりがい(誇り)を感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態を指し、個人と仕事との関係に着目しています。

エンゲージメント向上によって、主に以下3つの効果が期待できると考えられております。

・組織に対する従業員からの信頼が高まる

・従業員の能力が最大限に発揮される

・従業員が健康に・活き活きと働き続けられる

WEBサイトでは、以下のような情報が掲載されております。

・リーフレット

エンゲージメントの概念や、企業がエンゲージメント向上に取り組む意義に加え、具体的な取組事例などを紹介しています。

・ワークエンゲージメント向上取組事例の紹介

働く方々のエンゲージメントの向上に取り組む企業の取組事例を紹介しています。

詳細は、以下よりご確認ください。

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について一部改正(20234/1/27更新)

厚生労働省から、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和6年1月15日基監発0115第2号)が令和6年1月15日に出されました。

今回の改正は、解釈の明確化を図ったものであり、これまでの労働基準法の取扱いを変更するものではないとのことです。

以下の部分が新設されています。(下線は筆者加筆)

2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意事項

カ 大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記の2⑵アの「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来業務として行っている。

このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」 に、本来業務として行う教育・研究が含まれるものであること。

この場合の労働時間の考え方として、当該医師が本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教育・研究を行う場合(例えば、大学の医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など) については、所定労働時間内であるか所定労働時間外であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。

また、現に本来業務として行っている教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指示により行う場合については、一般的に労働時間に該当すること。

上記のとおり、当該医師は、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を本来業務として行っているため、研鑽と本来業務の明確な区分が困難な場合が多いことが考えられる。したがって、研鑽の実施に当たっては、本来業務との関連性について、同通達の記の3⑴の「医師の研鑽の労働時間該当性を 明確化するための手続」として医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意する必要があること

詳細は、以下よりご確認ください。

・医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和6年1月15日基監発0115第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0120.pdf

・新旧対照表

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0121.pdf

・別添

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0122.pdf

「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開(働き方・休み方改善ポータルサイト)(2023/12/19更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました。

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

特ページでは、以下の内容が掲載されております。

◆年次有給休暇の計画的付与制度とは

・導入のメリット

・計画的付与対象の日数

・計画的付与の方法

◆年次有給休暇の計画的付与制度の活用方法

・夏季、年末年始における活用方法

・ブリッジホリデーにおける活用方法

・閑散期における活用方法

・アニバーサリー休暇制度における活用方法

◆計画的付与制度(計画年休)の導入に必要な手続き

・就業規則による規定

・労使協定の締結

◆年次有給休暇の計画的付与制度を導入している企業の事例一覧

◆資料のダウンロード

・年次有給休暇の計画的付与制度リーフレット

詳細は、以下よりご確認ください。

生理休暇に関するリーフレットのご紹介(2023/11/12更新)

厚生労働省は、「生理」に関して 理解ある職場環境を考えてみませんか?というリーフレットを作成し、公表しております。

生理休暇は、労働基準法第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定められています。

リーフレットでは、労働基準法の「生理休暇」を利用するときの以下のチェックポイントが記載されております。

・従事している業務を問わず休暇を請求することができる。

・休暇の請求は、半日又は時間単位でも利用できる。

使用者は労働者が請求した範囲は、その労働者を就業させてはならない。

・生理期間や、生理による不快な症状の程度などは個人差があるものであり、就業規則その他により休暇の日数を限定することはできない。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001158713.pdf

裁量労働制に関するリーフレット、Q&Aのご紹介(2023/11/10更新)

裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」が令和6年4月1日から施行・適用されます。

この度、パンフレットやQ&Aが更新されました。

「専門業務型裁量労働制の解説」、「企画業務型裁量労働制の解説」では、労使協定例、労使委員会 運営規程例、決議例、就業規則の規定例、協定届の記入例、本人同意を得るに当たって労働者に明示する書面のイメージ、同意書面のイメージ等も掲載されております。チェックリストなども掲載されており、よくまとまった資料となっています。

◆パンフレット

・専門業務型裁量労働制について

・企画業務型裁量労働制について

・専門業務型裁量労働制の解説

・企画業務型裁量労働制の解説

また、Q&Aでは、令和5年8月2日に出された事務連絡に記載されたQ&Aに新たにQ&Aが追加される形で作成されております。

◆「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」 の追加について

追加されたQ&Aについて一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者追記)

(Q)制度適用に当たっての同意取得は、書面であることが必要か。

(A)専門型・企画型の適用を受けることについての労働者の同意については、書面の交付を受ける方法のみならず、電子メールや企業内のイントラネット等を活用して電磁的記録の提供を受ける方法により取得することが可能である。(中略)

また、同意に関する労働者ごとの記録を労使協定又は決議の有効期間中及びその満了後3年間保存しなければならないため、書面や電磁的記録といった記録に残るもので同意を得た上、適切に保存する必要がある。

(Q)同意を取得するに当たっては、事業場における裁量労働制の制 度の概要等について、使用者が労働者に対し、「明示した上で説明」して、当該労働者の同意を得ることとすることを労使協定又は労使委員会決議で定めることが適当であるとされているが、この「明示した上で説明」については書面で行う必要があるか。

(A)専門型・企画型の同意取得に際しての制度概要等の明示について、必ずしも書面のみに限定しているものではないが、労働者の同意は自由な意思に基づくものであることが必要であり、労働者が自身に適用される制度内容等を十分に理解、納得した上で同意を行うことが必要である。そのため、書面の交付による方法や、電子メールや企業内のイントラネット等を活用して電磁的記録を交付する方法等を用いることで労働者が制度を確実に理解できるよう明示をすることが適切である。

なお、「明示」のみならず「明示した上で説明」することを求めた趣旨は、労働者が自身に適用される制度内容等を十分に理解、納得した上で同意を行うことを担保する点にある。したがって、書面等で制度概要等を明示するのみでは足らず、それに加えて労働者が制度概要等を理解できるような説明を行うことが必要であり、例えば、適用対象者向けの説明会の開催(質疑応答ができる形で行われるもの)や、説明動画による説明を行った上で質問の機会(メールやイントラネットでの質問受付等)を設けることなどが考えられる。

(Q)労使協定又は決議の有効期間満了後、改めて労使協定を締結又は決議し、同制度を適用する場合、労働者の同意も再度取得する必要があるか。

(A)労働者の同意については、労働者ごとに、かつ、協定又は決議の有効期間ごとに取得する必要がある。そのため、労使協定又は決議の有効期間の満了に当たって、再度労使協定を締結又は決議する場合には、改めて労働者の同意を取得する必要がある。その際には、改めて制度の概要等を明示した上で説明し、労働者の同意を取得することが適当である。

(Q)労使協定又は決議において同意の撤回の手続を定める際、同意 の撤回を申し出るタイミングを指定することは可能か。

(A)基本的に同意の撤回は労働者の任意の時期に申出を行うことを可能とし、その時点から適用が解除されるようにすることが適切であるが、労使協定や決議において、同意の撤回の手続について、例えば「適用解除予定日の○日前までに同意の撤回を申し出る必要がある」等の定めをすることは可能である。

(Q)裁量労働制適用労働者が同意の撤回をした場合に、裁量労働制非適用労働者の等級が適用労働者のものより低いために、同意の撤回後に基本給額や手当額が撤回前より下がる場合や、適用労働者のみ支給対象の手当が支給されなくなる場合、これらは同意の撤回を理由とした不利益な取扱いに当たるか。

(A)裁量労働制適用前に、あらかじめ労働契約(個別の労働契約や就業規則等)の内容として、適用労働者と非適用労働者の等級とそれに基づく賃金額や、適用労働者のみ支給対象の手当が定められている場合には、撤回後の労働条件は当該労働契約の 内容に基づき決定されるものであるから、その内容が明らかに合理性のないものでない限り、撤回を理由とする不利益取扱いには当たらない。

(Q)健康・福祉確保措置に基づき一定期間裁量労働制を適用しないこととしたのち、当該期間を経過した場合に再度裁量労働制を適用する旨、就業規則等に定めて労働者に周知することをもって、本人の同意を得たものとすることは可能か。

(A)できない。就業規則や労使協定、決議等による包括的な同意は認められず、裁量労働制の適用を受けることについて、個別の労働者の同意を再度得ることが必要である。その際には、改めて制度の概要等を明示した上で説明し、労働者の同意を取得することが適当である。

(Q)M&Aアドバイザリー業務に従事しつつ、それ以外の業務にも従事する場合、それが短時間であってもみなしの効果は発生しないのか。

(A)専門型の対象業務と非対象業務とを混在して行う場合は、たとえ非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場合は、全体として専門型を適用することはできない。

(Q)労使協定及び労使委員会決議について自動更新の定めをすることは可能か。また、労使協定及び労使委員会決議の有効期間について決まりはあるか。

(A)労使協定及び決議の有効期間について、自動更新する旨の定めをすることは認められない。また、労使協定及び決議の有効期間については、3年以内とすることが望ましい。

詳細は、以下よりご確認ください。

裁量労働制に関する各種様式記載例のご紹介(2023/11/6更新)

厚生労働省は、裁量労働制に関する特集ページを作成しております。

裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」が令和6年4月1日から施行・適用されます。

特集ページでは、リーフレット、通達、Q&Aなどが掲載されております。

今回、各種様式記載例が新たに掲載されました。

以下の記載例が掲載されております。

・様式第13号:専門業務型裁量労働制に関する協定届

・様式第13号の2:企画業務型裁量労働制に関する決議届

・様式第13号の4:企画業務型裁量労働制に関する報告

詳細は、以下よりご確認ください。

令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&Aを公表(2023/8/14更新)

厚生労働省より、「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」 についての事務連絡が令和5年8月2日付で出されました。

Q&Aは、以下の内容で構成されております。

【1 同意及び同意の撤回(専門型・企画型)】

1-1~1-3

【2 みなし労働時間と処遇の確保(専門型・企画型)】

2-1~2-2

【3 健康・福祉確保措置(専門型・企画型)】

3-1~3-7

【4 M&Aアドバイザリー業務(専門型)】

4

【5 労使委員会(企画型)

5-1~5-2

【6 定期報告(企画型)】

6-1~6-2

【7 経過措置関係(専門型・企画型)】

7

【8 その他(専門型・企画型)】

8-1~8-2

一例として、以下のようなQ&Aが掲載されております。

1-3

(Q)専門型・企画型において、労使協定又は決議事項として「同意の撤回に関する手続」が設けられたが、労使協定又は決議において同意の撤回は認めない旨を定めることは可能か。

(A)できない。同意の撤回に関する手続は、同意の撤回が可能であることを前提として定める必要がある。

その他、詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001130424.pdf

裁量労働制の導入・継続の手続きに関するリーフレットのご紹介(2023/4/19更新)

厚生労働省は、裁量労働制の導入・継続の手続きに関するリーフレットを作成し公表しております。

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、

・専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加

・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、 決議に下記①②を追加し、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に 労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める

②労使委員会に賃金・評価制度を説明する

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う

④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

その他主な留意事項も記載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

「改善ハンドブック」を公開(自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト)(2023/4/6更新)

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトでは、「改善ハンドブック」を公開しました(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)。

以下の内容が掲載されております。

〇トラック運転者

・トラック運転者の労働時間管理の考え方

(1)トラック運転者の一日

(2)拘束時間、休息期間、労働時間、休憩時間

(3)時間外労働の上限規制

(4)改正改善基準告示ポイントの解説

・長時間労働改善のための取組事例

・関係法令

・情報サイト

・助成金等のご案内

〇バス運転者

・バス運転者の労働時間管理の考え方

(1)自動車運転者の一日

(2)拘束時間、休息期間、労働時間、休憩時間

(3)時間外労働の上限規制

(4)改正改善基準告示ポイントの解説

・長時間労働改善・人材確保のための取組事例

・関係法令

・情報サイト

・助成金等のご案内

〇ハイヤー・タクシー運転者

・タクシー運転者の労働時間管理の考え方

(1)タクシー運転者の一日

(2)拘束時間、休息期間、労働時間、休憩時間

(3)時間外労働の上限規制

(4)改正改善基準告示ポイントの解説

・長時間労働改善・人材確保のための取組事例

・関係法令

・情報サイト

・助成金等のご案内

詳細は、以下よりご確認ください。

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトが更新されました(2023/3/14更新)

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトでは、以下の更新が行われました。

〇「運転者の労働時間削減に向けてあなたにできることやって欲しいこと」を公開しました(トラック、バス)

国民の皆さん宛に、トラック運転者、バス運転者の労働時間削減に向けてできること、やってほしいことが記載されております。

例)宅配便の受け取りについて、「再配達を減らそう」、「宅配便の回数を減らそう」

大型車の駐車スペースにマイカーを駐車しない

バス停や駅前ロータリー等の乗降場付近には駐車しないようにしましょう。

走り込みはやめて、バス停には時間的に余裕をもって到着しましょう。

〇「運転者の仕事をしってみよう」を公開しました(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)

・統計からみる運転者の仕事

・動画・写真でみる運転者の仕事(トラック運転者のみ)

・運転者の「生の声」(トラック運転者のみ)

〇「改善事例」を公開しました(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)

・時間外労働削減のための改善事例

・ITの活用による改善事例

・その他の改善事例

〇「情報いろいろ宝箱」を公開しました(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)

動画、ハンドブック・ガイドライン等、労働時間短縮などに向けた行政の取組、各種法令・制度・助成について記載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が可能となりました(2023/3/1更新)

一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、 本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に 届け出ることが可能となりました。

1)電子申請による届出であること

2)以下の項目の記載内容が同一であること

・対象期間及び特定期間(起算日)

・対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日

・対象期間中の1週間の平均労働時間数 ▪協定の有効期間

・労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)

・労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)

・対象期間中の総労働日数

・労働時間が48時間を超える週の最長連続週数

・対象期間中の最も長い連続労働日数

・対象期間中の労働時間が48時間を超える週数

・特定期間中の最も長い連続労働日数

・使用者の職名及び氏名

・旧協定の内容

3)事業場ごとに記載内容が異なる以下の項目については、厚生労働省HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

・事業の種類

・事業の名称

・事業の所在地

・常時使用する労働者数

・所轄労働基準監督署

・該当労働者数(満18歳未満の者)

・管轄労働局

・協定当事者、協定成立年月日

詳細は以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

令和4年度「働き方・休み方改善ポータルサイト」周知リーフレットを掲載(2023/2/25更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、令和4年度「働き方・休み方改善ポータルサイト」周知リーフレットを掲載しております。

働き方・休み方の改善には、企業の実態を踏まえた上で、経営トップが見直しなどの判断をしていくことが重要です。

「働き方・休み方改善ポータルサイト」は、企業の皆さまに向けて、社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供するウェブサイトです。

「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、企業の取組事例を確認することができます。

また、働き方・休み方に関する様々な制度(勤務間インターバル制度、時間単位の年次有給休暇、ボランティア休暇、病気休暇などの特別な休暇制度など)についても紹介しています。

リーフレットでは、おすすめコンテンツの紹介もされております。

リーフレットは、以下よりご確認ください。

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101009.pdf

「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」のご紹介(2023/2/9更新)

厚生労働省は、「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を2月1日に公開しました。

本ポータルサイトでは、自動車運転者の長時間労働改善に向けたさまざまな情報が掲載されています。

トラック運転者、バス運転者、ハイヤー・タクシー運転者について、それぞれ、改善基準告示等について、解説されております。

現在、公開されている内容は以下の通りです。(この他に準備中のものも多数ございます。)

◆トラック運転者

〇改善基準告示

・改善基準告示とは?

・改善基準告示改正のポイント

・改善基準告示関係資料(令和4年度改正)

・改善基準告示のQ&A

〇簡易自己診断(荷主の皆さま向け)

〇簡易自己診断(事業主の皆さま向け)

〇情報いろいろ宝箱(荷主の皆さま向け)

〇情報いろいろ宝箱(事業主の皆さま向け)

〇特別相談センター

◆バス運転者

〇改善基準告示

・改善基準告示とは?

・改善基準告示改正のポイント

・改善基準告示関係資料(令和4年度改正)

・改善基準告示のQ&A

◆ハイヤー・タクシー運転者

〇改善基準告示

・改善基準告示とは?

・改善基準告示改正のポイント

・改善基準告示関係資料(令和4年度改正)

・改善基準告示のQ&A

詳細は、以下よりご確認ください。

「IT業界の働き方・休み方の推進」WEBサイトのご紹介(2023/1/12更新)

「IT業界の働き方・休み方の推進」サイトがリニューアルされました。

業務における過重な負担を原因とする労災補償の支給決定件数が多いIT業界は、長時間労働が問題視され、対策を求められています。

本サイトは厚生労働省委託事業「令和4年度IT業界の働き方改革サポート事業」の一環として、IT業界の長時間労働への対応策や、調査・分析結果、セミナー情報など様々な情報が紹介されております。

以下の内容が掲載されております。

〇働き方改革への担当者別対応策

経営担当者・働き方改革担当者向け、プロジェクトマネージャ向け、人事・労務担当者向け、発注者・プロジェクトマネージャ向けにそれぞれ、働き方改革を推進する上で役に立つハンドブック等が紹介されています。

〇働き方改革の実践事例

働き方改革推進をテーマ毎に、その背景や課題、対応の方針・ポイント、さらには具体例として各企業の取組事例が紹介されています。

・テレワークの影響を踏まえた「新しい働き方」

・人事評価制度の見直し

・多様な人材の活躍に向けた柔軟な働き方 など

〇調査・分析結果

IT業界における労働時間の実態や、長時間労働対策への取組状況の調査結果を掲載しています。

〇自社診断ツール

IT業界各社が、自社の長時間労働対策の取組状況をセルフチェックで他社と比較出来るツールが紹介されています。

〇セミナー情報

IT業界の働き方改革に関するセミナー開催情報、及び開催済みの開催レポートが掲載されております。

詳細は、以下よりご確認ください。

「選択的週休3日制の導入事例の紹介」ページを公開(働き方・休み方改善ポータルサイト)(12/27更新)

働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「選択的週休3日制の導入事例の紹介」ページを公開しております。

選択的週休3日制が、育児や介護などのライフイベントに応じた働き方の支援や人材確保などの観点から企業に着目されています。

本人の希望に合わせて柔軟な働き方ができるよう、事例の検証も踏まえて普及促進を図ることが期待されていることから、選択的週休3日制を導入している企業の取組事例を紹介しています。

現在、7社の事例が紹介されております。以下の業種が掲載されております。

・金融業、保険業

・医療、福祉業

・情報通信業

・建設業

選択的週休3日制については、育児や介護、通院など仕事とプライベートの両立がしやすくなるメリットがある一方で、会社の制度によりますが、労働時間が減少することにより賃金が減少したり、労働日数が減った分、他の就業日の1日の労働時間が長くなるといったデメリットもあり、導入するにあたり、こういった点も踏まえた検討が必要です。

紹介ページは以下よりご確認ください。

Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。